국내 한 반도체 공장 생산라인의 모습. 반도체 공장에서 쓰이는 다양한 화학물질에 포함된 발암물질 성분 때문에 혈액암이 생겼다는 노동자들의 주장이 지난해부터 제기됐으나, 아직 산업재해 판정이 이뤄지지 않고 있다. <한겨레> 자료사진

국제암연구소 지정 105종중 노동부 기준엔 56종뿐

산재 판정 극소수…기업 눈치탓 감독책임 소홀

산재 판정 극소수…기업 눈치탓 감독책임 소홀

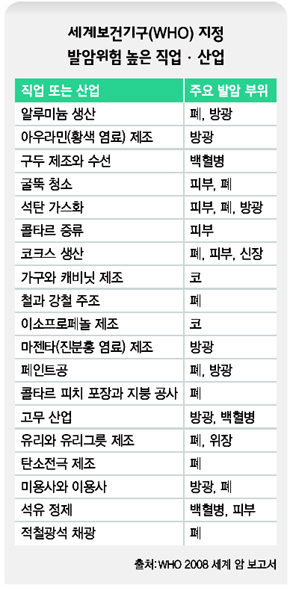

암은 유전이나 흡연, 생활 습관과 같은 개인적 요인으로 주로 생기는 것으로 알려져 있다. 하지만 직장에서 업무를 하는 과정에서 노출되는 발암물질도 주요한 발병 원인이 된다. 세계보건기구(WHO) 국제암연구소(IARC)에서는 이에 따라 직업적 노출이 중요한 발암물질로 벤젠, 포름알데히드, 검댕 등 57개 물질을 제시하고, 이와 별도로 페인트공, 구두 제조와 수선, 가구와 캐비닛 제조, 고무산업 등 19개 직업과 산업에 대해서도 발암성을 경고하고 있다.

세계보건기구는 선진국의 암 사망자 가운데 4~20%가량이 이와 같은 직업성 발암물질 노출이 원인이 돼 생긴 암으로 사망하는 것으로 추정하고 있다. 전체 암 대비 최소 4%인 직업성 암 비율을 우리나라에 적용하면 2005년 기준 14만여명에 이르는 연간 국내 신규 암환자 가운데 5700여명이 직장에서 암을 얻은 셈이 된다.

하지만 국내의 직업성 발암물질 노출은 사회의 무관심 속에 그 심각성이 제대로 알려지지 않고 있다. 이에 따라 직업성 암을 얻은 대부분의 노동자가 발병 원인을 찾아볼 생각을 하지 못하고, 암 발병을 개인의 불운 탓으로 돌리며 치료 책임을 혼자서 떠안는 결과가 빚어지고 있다. 이는 2007년에 직업성 암으로 산업재해 판정이 내려진 건수가 24건에 불과한 것에서 잘 나타난다. 결국 안전한 작업 환경을 제공해야 할 사용자와 이를 감독해야 할 정부의 책임은 가려진 것이다.

직업성 암이 사회적 관심을 끌지 못하고 있는 데는 노동부의 소극적 태도가 큰 몫을 하는 것으로 분석된다. 노동부가 지난해까지 발표한 산업재해통계 조사에는 직업성 암은 별도 항목으로 포함돼 있지도 않다. 암이 국민 사망 원인 1위(2007년 기준 27.6%)라는 현실을 외면한 것이다. 곽현석 노동환경건강연구소 연구원은 “이처럼 직업성 암의 실태조차 제대로 추적하지 않으면서 직업성 암 발병을 줄이기 위한 정책이 시행되기는 어려운 일”이라고 말했다.

직업성 암이 제대로 드러나지 않고 있는 근본 원인 하나는 발암의 직업 관련성을 입증하기가 쉽지 않다는 점에 있다. 발암물질 노출이 실제 발암으로 이어지는 데는 오랜 시간이 걸려, 직장을 옮기거나 퇴직한 이후에 생기는 경우가 많기 때문이다. 조병기 노동부 산재보험과장은 “우리와 유럽 나라들의 직업성 암 인정 규모 차이에는 국민의 권리의식, 인과관계 입증 능력, 기록물 유지와 같은 사회의 관리수준, 인정기준 등이 복합적으로 작용했다”며 “특히 직업력 관리가 잘 안 돼 입증이 어려운 것”이라고 말했다. 이처럼 노동부 실무 책임자조차 직업력 관리의 중요성을 강조하고 있지만, 실제 노동자 건강관리수첩 발급 대상 발암물질은 석면, 염화비닐, 삼산화비소 등 14종에 불과하다.

무엇보다 문제는 노동부의 발암물질 목록에 많은 발암물질이 누락돼 있다는 것이다. 발암물질 목록은 사업주들이 노동자들의 직업성 발암물질 노출을 줄일 수 있는 예방 조처를 하는 출발점이 된다. 이 목록을 바탕으로 발암성이 없는 대체물질을 찾아 사용하고, 발암물질을 쓸 수밖에 없을 경우 작업 방법을 바꾸거나 환기시설을 개선하는 등의 방법으로 발암물질 사용과 노동자들의 노출을 최소화하는 작업이 시작될 수 있기 때문이다.

국제암연구소에서는 인간에 대한 역학조사 결과나 동물실험 결과 모두에서 암을 일으킨다는 충분한 증거가 발견된 물질만 105종을 지정해 놓고 있다. 발암 증거가 불충분하지만 가능성이 있는 것으로 분류한 물질도 314종이나 된다. 하지만 노동부가 ‘화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준’ 고시에서 발암물질로 지정해 놓은 것은 56가지에 불과하다. 곽 연구원은 “전염병을 효과적으로 막아낸 1차 예방의 관점이 암에도 적극 도입되어야 한다”며 “발암물질 규정은 질병을 예방하기 위한 적극적 관점에서 시도돼야 하지 경제와 산업을 고려하는 관점에서 진행돼서는 안 된다”고 말했다.

김정수 기자

직업성 암이 사회적 관심을 끌지 못하고 있는 데는 노동부의 소극적 태도가 큰 몫을 하는 것으로 분석된다. 노동부가 지난해까지 발표한 산업재해통계 조사에는 직업성 암은 별도 항목으로 포함돼 있지도 않다. 암이 국민 사망 원인 1위(2007년 기준 27.6%)라는 현실을 외면한 것이다. 곽현석 노동환경건강연구소 연구원은 “이처럼 직업성 암의 실태조차 제대로 추적하지 않으면서 직업성 암 발병을 줄이기 위한 정책이 시행되기는 어려운 일”이라고 말했다.

직업성 암이 제대로 드러나지 않고 있는 근본 원인 하나는 발암의 직업 관련성을 입증하기가 쉽지 않다는 점에 있다. 발암물질 노출이 실제 발암으로 이어지는 데는 오랜 시간이 걸려, 직장을 옮기거나 퇴직한 이후에 생기는 경우가 많기 때문이다. 조병기 노동부 산재보험과장은 “우리와 유럽 나라들의 직업성 암 인정 규모 차이에는 국민의 권리의식, 인과관계 입증 능력, 기록물 유지와 같은 사회의 관리수준, 인정기준 등이 복합적으로 작용했다”며 “특히 직업력 관리가 잘 안 돼 입증이 어려운 것”이라고 말했다. 이처럼 노동부 실무 책임자조차 직업력 관리의 중요성을 강조하고 있지만, 실제 노동자 건강관리수첩 발급 대상 발암물질은 석면, 염화비닐, 삼산화비소 등 14종에 불과하다.

무엇보다 문제는 노동부의 발암물질 목록에 많은 발암물질이 누락돼 있다는 것이다. 발암물질 목록은 사업주들이 노동자들의 직업성 발암물질 노출을 줄일 수 있는 예방 조처를 하는 출발점이 된다. 이 목록을 바탕으로 발암성이 없는 대체물질을 찾아 사용하고, 발암물질을 쓸 수밖에 없을 경우 작업 방법을 바꾸거나 환기시설을 개선하는 등의 방법으로 발암물질 사용과 노동자들의 노출을 최소화하는 작업이 시작될 수 있기 때문이다.

국제암연구소에서는 인간에 대한 역학조사 결과나 동물실험 결과 모두에서 암을 일으킨다는 충분한 증거가 발견된 물질만 105종을 지정해 놓고 있다. 발암 증거가 불충분하지만 가능성이 있는 것으로 분류한 물질도 314종이나 된다. 하지만 노동부가 ‘화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준’ 고시에서 발암물질로 지정해 놓은 것은 56가지에 불과하다. 곽 연구원은 “전염병을 효과적으로 막아낸 1차 예방의 관점이 암에도 적극 도입되어야 한다”며 “발암물질 규정은 질병을 예방하기 위한 적극적 관점에서 시도돼야 하지 경제와 산업을 고려하는 관점에서 진행돼서는 안 된다”고 말했다.

김정수 기자

세계보건기구(WHO) 지정 발암위험 높은 직업·산업

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)