서울 광진구 능동 어린이대공원 동물원에 살고 있는 북극곰 ‘얼음’(왼쪽·암컷)과 ‘썰매’(수컷)가 지난 18일 우리 안에서 햇볕을 쬐며 걷고 있다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

북극곰 권위자 암스트럽 ‘생존 시나리오’ 주목

“온실가스 2020년 수준 유지…저감대책에 희망”

각국 감축계획 합의조차 안돼 현실화는 미지수

“온실가스 2020년 수준 유지…저감대책에 희망”

각국 감축계획 합의조차 안돼 현실화는 미지수

우리는 북극곰을 구할 수 있을까?

최근 지구온난화로 멸종 위기에 빠진 북극곰은 어느 정도 지구온난화가 지속된다고 하더라도 생존이 가능할 것이라는 연구 결과가 나왔다. 기존에는 북극곰이 이번 세기 안에 멸종할 것이라는 예상이 지배적이었다.

북극곰 연구의 최고 권위자로 꼽히는 스티븐 암스트럽 박사는 미국지질조사국(USGS) 연구팀과 함께 지난 1월 과학전문지 <네이처>에 온실가스 저감 노력이 바다얼음과 북극곰 생존기간에 미치는 영향을 규명한 논문을 실었다.

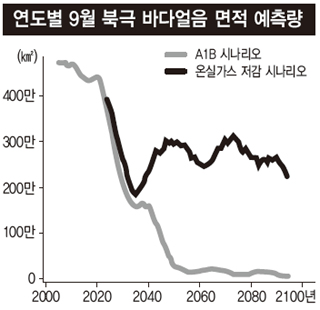

이들은 북극곰에게 희망의 메시지를 보냈다. 온실가스 배출량을 줄여 온실가스의 농도를 2020년 수준에서 묶어둔다면 북극곰의 멸종을 피할 수 있으리라는 것이다. 연구팀은 기후변화정부간패널(IPCC)이 내놓은 기후변화 시나리오 가운데 가장 현실화 가능성이 큰 에이원비(A1B) 시나리오 등 온실가스 배출 시나리오와 바다얼음 면적 그리고 북극곰 서식지를 모델링해 이런 결과를 얻어냈다.

연구 결과를 보면, 인류가 온실가스 농도를 2020년 수준에서 유지하는 온실가스 저감 대책을 실행할 경우 현재 450만~500만㎢인 북극 바다얼음이 2030년대에 200만㎢로 절반 이상 떨어져 나갔다가 2050년대부터 250만~300만㎢로 늘어나며 안정화될 것으로 추정됐다. 이렇게 되면 북극곰의 생존율도 높아진다. 이번 세기 말 북극곰의 멸종 가능성은 북극권 4개 권역 중 2개 권역에서 30~50%로 비교적 높게 나타났지만 나머지 2개 권역에서는 현재 수준과 비슷하거나 약간 줄어들 것으로 예상됐다.

이들은 북극곰에게 희망의 메시지를 보냈다. 온실가스 배출량을 줄여 온실가스의 농도를 2020년 수준에서 묶어둔다면 북극곰의 멸종을 피할 수 있으리라는 것이다. 연구팀은 기후변화정부간패널(IPCC)이 내놓은 기후변화 시나리오 가운데 가장 현실화 가능성이 큰 에이원비(A1B) 시나리오 등 온실가스 배출 시나리오와 바다얼음 면적 그리고 북극곰 서식지를 모델링해 이런 결과를 얻어냈다.

연구 결과를 보면, 인류가 온실가스 농도를 2020년 수준에서 유지하는 온실가스 저감 대책을 실행할 경우 현재 450만~500만㎢인 북극 바다얼음이 2030년대에 200만㎢로 절반 이상 떨어져 나갔다가 2050년대부터 250만~300만㎢로 늘어나며 안정화될 것으로 추정됐다. 이렇게 되면 북극곰의 생존율도 높아진다. 이번 세기 말 북극곰의 멸종 가능성은 북극권 4개 권역 중 2개 권역에서 30~50%로 비교적 높게 나타났지만 나머지 2개 권역에서는 현재 수준과 비슷하거나 약간 줄어들 것으로 예상됐다.

반면 온실가스 저감대책이 실행되지 않을 경우 북극의 바다얼음은 2020년대부터 급속히 녹아, 이번 세기 말에 대부분 사라진다. 북극곰의 멸종 가능성도 4개 권역 모두에서 50~80%로 높아진다는 예상이 나왔다.

반면 온실가스 저감대책이 실행되지 않을 경우 북극의 바다얼음은 2020년대부터 급속히 녹아, 이번 세기 말에 대부분 사라진다. 북극곰의 멸종 가능성도 4개 권역 모두에서 50~80%로 높아진다는 예상이 나왔다.

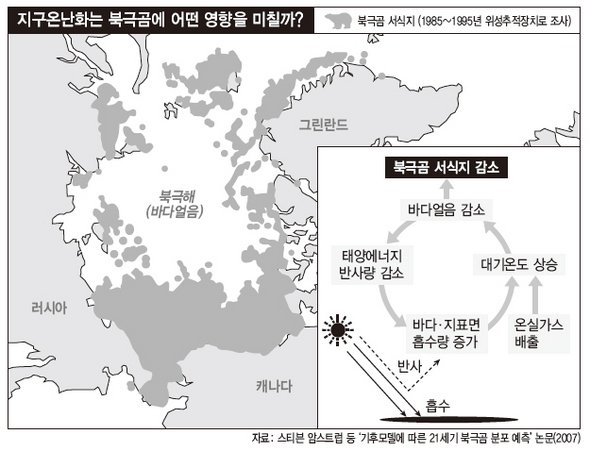

이번 연구에서 주목할 만한 대목은 바다얼음이 완전 소멸로 치닫는 임계점인 ‘티핑 포인트’가 관찰되지 않았다는 점이다. 티핑 포인트는 갑자기 북극의 바다얼음이 붕괴되면서 돌이킬 수 없을 정도로 녹는 시기를 말한다. 호수에 떠 있는 카누가 약한 물결에서는 안정을 되찾으려 운동하지만, 파도가 특정 수준으로 커지면 갑자기 뒤집어지는 양상과 비슷하다. 과학자들이 북극에서 티핑 포인트를 예상하는 이유는 이른바 ‘양의 되먹임’ 과정(그래픽 참조)이 이곳을 지배하고 있기 때문이다. 지구가 따뜻해지면 바다얼음이 녹는다. 이에 따라 햇빛을 반사하는 하얀 면적이 줄어들고 바다와 지표면은 더 많은 태양복사에너지를 흡수한다. 지구 대기의 온도는 한층 높아진다. 그 결과 다시 바다얼음이 녹는다. 이렇게 북극의 열역학이 자기강화적으로 작용하면서 어느 순간 온도의 균형이 깨지고 바다얼음이 붕괴되는 것이다. 2007년 암스트럽 박사와 지질조사국 연구팀은 비관적인 전망을 내놓은 바 있다. 세계 북극곰 2만2000마리 가운데 3분의 2가 2050년까지 사라지고, 나머지 북극곰도 멸종에 이를 것이라는 게 애초 예상이었다. 이는 미국 연방정부가 이듬해 5월 북극곰을 ‘멸종위기보호법’의 위기종으로 선정하는 근거가 됐다. 암스트럽 박사는 “2007년 연구는 당시 배출전망치(BAU) 시나리오로 가정한 것으로 온실가스 배출량 증가세의 감소 가능성을 상정하지 않았다”며 “이번 결과는 아직 북극곰을 구하기에 늦지 않았다는 걸 보여준다”고 말했다. 물론 이번 결과가 낙관적이지만은 않다. 2020년까지 온도 상승을 산업화 이전 대비 2도 이내로 잡아둔다는 2009년 코펜하겐 기후변화 정상회의의 합의문조차 각국의 감축계획을 이끌지 못한 채 선언적인 규정에 머물러 있기 때문이다. 극지연구소의 김성중 극지기후연구부장은 “2050년 전에 북극의 바다얼음이 티핑 포인트를 지날 것이라는 게 관련 학자들의 대체적인 의견”이라며 “하지만 기후모델은 모델 설계에 따라 결과가 달라질 수 있기 때문에 정답은 없다”고 말했다. 남종영 기자 fandg@hani.co.kr

지구온난화는 북극곰에 어떤 영향을 미칠까?

연도별 9월 북극 바다얼음 면적 예측량

이번 연구에서 주목할 만한 대목은 바다얼음이 완전 소멸로 치닫는 임계점인 ‘티핑 포인트’가 관찰되지 않았다는 점이다. 티핑 포인트는 갑자기 북극의 바다얼음이 붕괴되면서 돌이킬 수 없을 정도로 녹는 시기를 말한다. 호수에 떠 있는 카누가 약한 물결에서는 안정을 되찾으려 운동하지만, 파도가 특정 수준으로 커지면 갑자기 뒤집어지는 양상과 비슷하다. 과학자들이 북극에서 티핑 포인트를 예상하는 이유는 이른바 ‘양의 되먹임’ 과정(그래픽 참조)이 이곳을 지배하고 있기 때문이다. 지구가 따뜻해지면 바다얼음이 녹는다. 이에 따라 햇빛을 반사하는 하얀 면적이 줄어들고 바다와 지표면은 더 많은 태양복사에너지를 흡수한다. 지구 대기의 온도는 한층 높아진다. 그 결과 다시 바다얼음이 녹는다. 이렇게 북극의 열역학이 자기강화적으로 작용하면서 어느 순간 온도의 균형이 깨지고 바다얼음이 붕괴되는 것이다. 2007년 암스트럽 박사와 지질조사국 연구팀은 비관적인 전망을 내놓은 바 있다. 세계 북극곰 2만2000마리 가운데 3분의 2가 2050년까지 사라지고, 나머지 북극곰도 멸종에 이를 것이라는 게 애초 예상이었다. 이는 미국 연방정부가 이듬해 5월 북극곰을 ‘멸종위기보호법’의 위기종으로 선정하는 근거가 됐다. 암스트럽 박사는 “2007년 연구는 당시 배출전망치(BAU) 시나리오로 가정한 것으로 온실가스 배출량 증가세의 감소 가능성을 상정하지 않았다”며 “이번 결과는 아직 북극곰을 구하기에 늦지 않았다는 걸 보여준다”고 말했다. 물론 이번 결과가 낙관적이지만은 않다. 2020년까지 온도 상승을 산업화 이전 대비 2도 이내로 잡아둔다는 2009년 코펜하겐 기후변화 정상회의의 합의문조차 각국의 감축계획을 이끌지 못한 채 선언적인 규정에 머물러 있기 때문이다. 극지연구소의 김성중 극지기후연구부장은 “2050년 전에 북극의 바다얼음이 티핑 포인트를 지날 것이라는 게 관련 학자들의 대체적인 의견”이라며 “하지만 기후모델은 모델 설계에 따라 결과가 달라질 수 있기 때문에 정답은 없다”고 말했다. 남종영 기자 fandg@hani.co.kr

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)