청계천을 만드는 사람들

청계천 햇살 보기까지

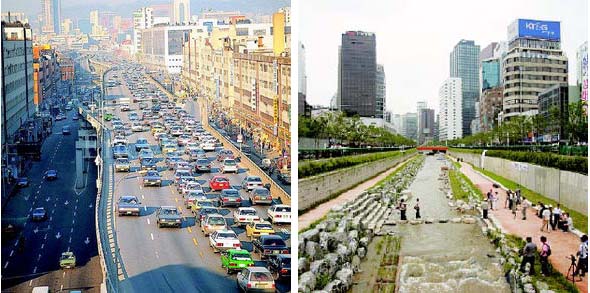

10월 1일, 서울 도심 한복판을 관통하는 청계천 전 구간이 1978년 콘크리트 벽에 갇힌 지 27년 만에 새 생명을 얻는다. 2003년 7월1일 착공한 이후 2년3개월 만이다. 청계천 복원은 단지 작은 도심 개천이 제모습을 찾는다는 의미에 그치지 않는다. 우리 사회가 개발 위주 삶의 방식을 벗어나 환경과 더불어 사는 생명의 시대로 넘어왔다는 것을 의미하고 있다.

노수홍교수 91년 통근버스서 ‘반짝’ 착안

기술적 검토끝 청계천살리기운동으로

이명박 서울시장 당선뒤 복원공사 ‘급물살’

주변상인 생존권·문화재 발굴등 곳곳 갈등도 소박한 꿈=청계천을 되살리자는 꿈은 1991년 여름 서울과 원주를 오가는 통근버스에서 시작된다. 연세대 이희덕 교수(한국사)는 동료 노수홍 교수(환경공학과)와 환경문제에 관해 대화를 나누다가 문득 “청계천을 복원한다면 물을 흐르게 할 수 있을까”하고 물었다. 물 전문가인 노 교수의 대답은 “기술적으로 충분히 가능하다”였다. 통근버스 대화 이후 청계천에 대한 구상을 키워가던 노 교수는 1997년 캐나다 오타와대학에서 연구년을 보내며 오타와 시가지를 가로지르는 리도 운하를 보게 됐다. 애초 리도 운하는 군사적인 목적으로 건설됐으나 양 옆으로 공원이 조성되면서 많은 시민들이 즐겨 찾는 휴식처를 제공하고 있었다. 노 교수는 이를 보고 청계천을 살리면 더욱 큰 효과가 있을 것으로 보고 구체화하기로 결심한다. 열린 가능성=노 교수는 귀국 이후 자료 분석을 통해 청계천 복원이 기술적으로 가능하다는 결론을 내렸으나 청계천 상가와 교통 등 문제가 산적해 있어 시민들의 공감대를 얻는 게 중요하다고 판단했다. 노 교수는 98년 ‘토지’의 작가 박경리씨와 이 문제를 심각하게 토의했고, 박경리씨는 반드시 청계천을 복원해야 한다면서 흔쾌히 청계천 살리기에 앞장서기로 했다.

2000년 봄 환경공학부 4학년 학생들과 함께 청계천 복원에 관한 개략적인 청사진을 마련한 노 교수는 그해 9월 토지문화관과 공동으로 청계천 되살리기 제1회 심포지엄을 열어 본격적인 공감대 형성에 나섰다. 청계천 살리기 운동은 자치단체장선거를 1년 앞둔 2001년 말부터 급물살을 타게 된다. 선거와 맞물려 공론화되기 시작한 것이다. 이명박 현 서울시장, 이상수 민주당 의원 등 서울시장 출마를 선언한 후보들이 관심을 보였고, 당시 서울시민의 75%(한겨레 조사)가 청계천 복원에 대해 찬성하는 등 여론도 우호적이었다. 특히 가장 적극적이던 이명박 시장이 당선되면서 청계천 복원은 현실로 다가온다. 현실적 어려움들=청계천 복원에 대해선 대부분 원칙적으로 찬성했지만 복원 비용과 교통 문제 등을 걱정하는 목소리가 많았다. 또 청계천 주변 상인들은 연일 생존권 보장을 요구하며 반대집회를 벌였다. 이 시장은 2002년 7월1일 취임과 함께 청계천복원추진본부를 설치하고 이튿날 시정개발연구원 연구지원단을 가동하며 복원 작업에 의욕을 보였다. 9월에는 정책심의기구 성격의 청계천복원시민위원회를 발족시켰다. 복원 비용은 운하건설을 포기하면서 비용을 줄이고 상인들 문제는 시장 현대화를 위한 재개발사업비 융자지원, 문정지구 15만평 규모의 유통단지 조성 등 지원대책을 마련한 뒤 직원·팀별로 구역을 지정해 4200여회 방문 설득했다. 교통문제는 중앙버스차로와 도심순환버스 등을 도입하고 우회노선 확보, 불법 주정차 단속 등으로 교통 혼잡을 줄여나갔다. 깊어진 갈등=2003년 7월 청계고가 철거로 공사는 본궤도에 올랐다. 그러나 본래의 자연형 하천과 가깝게 복원하고 문화유적을 최대한 되살려야 한다는 시민위·시민단체의 주장이 제기되며 갈등은 심각하게 표출됐다. 특히 복개 구조물 아래의 모전교와 광통교 부근에서 대규모 석축, 오간수문터 등 문화재가 쏟아져 나오자 일부 시민단체를 중심으로 복원공사 중단을 요구하는 목소리도 나왔다. 공사기간을 예정대로 맞추려는 서울시와 문화재 발굴·복원이 포함된 설계안을 다시 짜야 한다는 시민단체들의 주장이 팽팽히 맞섰다. 공사는 마무리되고=결국 공사는 일정대로 진행됐다. 광통교는 원위치보다 서쪽으로 150m 옮겨져 복원됐고, 무더기로 발굴된 호안석축은 해체돼 다른 곳으로 이전됐다. 오간수문터의 문화재들은 현장 복원하기로 했으나 미완성인 상태다. 다만 수표교는 장기 복원한다는 계획을 앞당겨 2010년 이후 복원하기로 했다. 당시 시민위 상임부위원장을 맡은 조광권씨는 “그래도 그때 공사를 안 결국 계획서로만 끝났을 것”이라며 “미흡한 부분을 다듬어 나가는 노력이 계속돼야 한다”고 말했다. 이찬영 기자 Lcy100@hani.co.kr

기술적 검토끝 청계천살리기운동으로

이명박 서울시장 당선뒤 복원공사 ‘급물살’

주변상인 생존권·문화재 발굴등 곳곳 갈등도 소박한 꿈=청계천을 되살리자는 꿈은 1991년 여름 서울과 원주를 오가는 통근버스에서 시작된다. 연세대 이희덕 교수(한국사)는 동료 노수홍 교수(환경공학과)와 환경문제에 관해 대화를 나누다가 문득 “청계천을 복원한다면 물을 흐르게 할 수 있을까”하고 물었다. 물 전문가인 노 교수의 대답은 “기술적으로 충분히 가능하다”였다. 통근버스 대화 이후 청계천에 대한 구상을 키워가던 노 교수는 1997년 캐나다 오타와대학에서 연구년을 보내며 오타와 시가지를 가로지르는 리도 운하를 보게 됐다. 애초 리도 운하는 군사적인 목적으로 건설됐으나 양 옆으로 공원이 조성되면서 많은 시민들이 즐겨 찾는 휴식처를 제공하고 있었다. 노 교수는 이를 보고 청계천을 살리면 더욱 큰 효과가 있을 것으로 보고 구체화하기로 결심한다. 열린 가능성=노 교수는 귀국 이후 자료 분석을 통해 청계천 복원이 기술적으로 가능하다는 결론을 내렸으나 청계천 상가와 교통 등 문제가 산적해 있어 시민들의 공감대를 얻는 게 중요하다고 판단했다. 노 교수는 98년 ‘토지’의 작가 박경리씨와 이 문제를 심각하게 토의했고, 박경리씨는 반드시 청계천을 복원해야 한다면서 흔쾌히 청계천 살리기에 앞장서기로 했다.

보수 비용만 해도 1천억원이 필요했던 청계고가 옛모습(왼쪽). 복원공사 뒤(오른쪽) 고가와 복개구조물을 뜯어낸 자리에 물이 흐르고 있다. 사진은 청계천 상류의 첫번째 다리인 모전교 부근. 한겨레자료사진.

2000년 봄 환경공학부 4학년 학생들과 함께 청계천 복원에 관한 개략적인 청사진을 마련한 노 교수는 그해 9월 토지문화관과 공동으로 청계천 되살리기 제1회 심포지엄을 열어 본격적인 공감대 형성에 나섰다. 청계천 살리기 운동은 자치단체장선거를 1년 앞둔 2001년 말부터 급물살을 타게 된다. 선거와 맞물려 공론화되기 시작한 것이다. 이명박 현 서울시장, 이상수 민주당 의원 등 서울시장 출마를 선언한 후보들이 관심을 보였고, 당시 서울시민의 75%(한겨레 조사)가 청계천 복원에 대해 찬성하는 등 여론도 우호적이었다. 특히 가장 적극적이던 이명박 시장이 당선되면서 청계천 복원은 현실로 다가온다. 현실적 어려움들=청계천 복원에 대해선 대부분 원칙적으로 찬성했지만 복원 비용과 교통 문제 등을 걱정하는 목소리가 많았다. 또 청계천 주변 상인들은 연일 생존권 보장을 요구하며 반대집회를 벌였다. 이 시장은 2002년 7월1일 취임과 함께 청계천복원추진본부를 설치하고 이튿날 시정개발연구원 연구지원단을 가동하며 복원 작업에 의욕을 보였다. 9월에는 정책심의기구 성격의 청계천복원시민위원회를 발족시켰다. 복원 비용은 운하건설을 포기하면서 비용을 줄이고 상인들 문제는 시장 현대화를 위한 재개발사업비 융자지원, 문정지구 15만평 규모의 유통단지 조성 등 지원대책을 마련한 뒤 직원·팀별로 구역을 지정해 4200여회 방문 설득했다. 교통문제는 중앙버스차로와 도심순환버스 등을 도입하고 우회노선 확보, 불법 주정차 단속 등으로 교통 혼잡을 줄여나갔다. 깊어진 갈등=2003년 7월 청계고가 철거로 공사는 본궤도에 올랐다. 그러나 본래의 자연형 하천과 가깝게 복원하고 문화유적을 최대한 되살려야 한다는 시민위·시민단체의 주장이 제기되며 갈등은 심각하게 표출됐다. 특히 복개 구조물 아래의 모전교와 광통교 부근에서 대규모 석축, 오간수문터 등 문화재가 쏟아져 나오자 일부 시민단체를 중심으로 복원공사 중단을 요구하는 목소리도 나왔다. 공사기간을 예정대로 맞추려는 서울시와 문화재 발굴·복원이 포함된 설계안을 다시 짜야 한다는 시민단체들의 주장이 팽팽히 맞섰다. 공사는 마무리되고=결국 공사는 일정대로 진행됐다. 광통교는 원위치보다 서쪽으로 150m 옮겨져 복원됐고, 무더기로 발굴된 호안석축은 해체돼 다른 곳으로 이전됐다. 오간수문터의 문화재들은 현장 복원하기로 했으나 미완성인 상태다. 다만 수표교는 장기 복원한다는 계획을 앞당겨 2010년 이후 복원하기로 했다. 당시 시민위 상임부위원장을 맡은 조광권씨는 “그래도 그때 공사를 안 결국 계획서로만 끝났을 것”이라며 “미흡한 부분을 다듬어 나가는 노력이 계속돼야 한다”고 말했다. 이찬영 기자 Lcy100@hani.co.kr

| |

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)