고주 노융희 교수님 별세에 부쳐

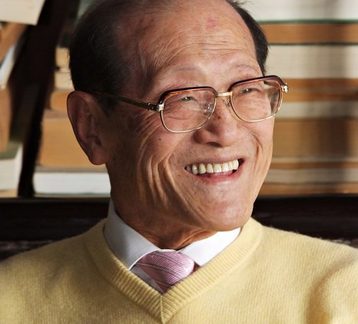

지난 11일 아침, 고주 노융희(사진) 교수님이 영면하셨다. 1927년, 평북 정주에서 태어난 노 교수님은 1959년부터 92년까지 서울대 교수로 재직하면서 “많은 후학들에게 환경에 대한 자각을 갖도록 쉼 없이 나루터의 사공과 같은 역할”(곽결호 전 환경부 장관)을 하셨고, “우리나라의 환경정책과 환경운동의 뿌리”(고 박영숙 전 한국여성재단 이사장)가 되셨다. 법학을 전공했지만 행정학, 도시계획학, 지역계획학, 환경학 과정을 개설하고 발전시켰다. 개척자의 역할과 학문의 권위는 노 교수님을 서울대 환경대학원, 국토계획학회, 국토연구원, 지방자치학회, 환경정책학회, 한국환경정책평가연구원, 환경마크협회, 녹색연합 등에 초대 원장, 이사장, 회장 등으로 기여하도록 하였다.

영면하시기 이틀 전 병상의 교수님 손을 잡고 마지막이 될 시간을 보냈다. 묵직한 체구는 앙상해졌고, 힘겨운 호흡만 있고 반응은 없었다. 감사와 미안하다는 말씀을 함께 드렸다. 1970년대의 환경운동을 정리하겠다는 약속을 노 교수님과 했지만, 실행하지 못했다. 약속을 한 지 20여년이 지났고, 그 시대의 문제를 떠안았던 분들의 대다수가 세상을 떠났고, 이제 노 교수님도 그분들과 함께하셨다. 이제 다시 교수님의 글을 읽는다. 1972년 6월에 열린 유엔인간환경회의(스톡홀름회의)를 한달 앞두고 마련된 인간환경 세미나에서 발표한 긴 논문에서 교수님은 “국민소득 1500불 미만에서 환경파괴를 운운함은 옳지 않다는 상식론만으로 오늘을 넘기는 경우, 돌이킬 수 없는 실수를 저지르고 과중한 시간의 형벌을 받게 될 것”이라며 “비록 발전 속도를 약간 늦추는 경우가 되더라도 환경문제에 대해 신중하고 체계적인 검토를 해야” 한다고 주장하셨다.

서울대 33년 재직하며 환경 관심

지난 11일 아침, 고주 노융희(사진) 교수님이 영면하셨다. 1927년, 평북 정주에서 태어난 노 교수님은 1959년부터 92년까지 서울대 교수로 재직하면서 “많은 후학들에게 환경에 대한 자각을 갖도록 쉼 없이 나루터의 사공과 같은 역할”(곽결호 전 환경부 장관)을 하셨고, “우리나라의 환경정책과 환경운동의 뿌리”(고 박영숙 전 한국여성재단 이사장)가 되셨다. 법학을 전공했지만 행정학, 도시계획학, 지역계획학, 환경학 과정을 개설하고 발전시켰다. 개척자의 역할과 학문의 권위는 노 교수님을 서울대 환경대학원, 국토계획학회, 국토연구원, 지방자치학회, 환경정책학회, 한국환경정책평가연구원, 환경마크협회, 녹색연합 등에 초대 원장, 이사장, 회장 등으로 기여하도록 하였다.

영면하시기 이틀 전 병상의 교수님 손을 잡고 마지막이 될 시간을 보냈다. 묵직한 체구는 앙상해졌고, 힘겨운 호흡만 있고 반응은 없었다. 감사와 미안하다는 말씀을 함께 드렸다. 1970년대의 환경운동을 정리하겠다는 약속을 노 교수님과 했지만, 실행하지 못했다. 약속을 한 지 20여년이 지났고, 그 시대의 문제를 떠안았던 분들의 대다수가 세상을 떠났고, 이제 노 교수님도 그분들과 함께하셨다. 이제 다시 교수님의 글을 읽는다. 1972년 6월에 열린 유엔인간환경회의(스톡홀름회의)를 한달 앞두고 마련된 인간환경 세미나에서 발표한 긴 논문에서 교수님은 “국민소득 1500불 미만에서 환경파괴를 운운함은 옳지 않다는 상식론만으로 오늘을 넘기는 경우, 돌이킬 수 없는 실수를 저지르고 과중한 시간의 형벌을 받게 될 것”이라며 “비록 발전 속도를 약간 늦추는 경우가 되더라도 환경문제에 대해 신중하고 체계적인 검토를 해야” 한다고 주장하셨다.

서울대 33년 재직하며 환경 관심

환경대학원 개설해 초대 원장도

76년 발족 주도한 환경문제협의회

환경권 ‘80년 헌법’ 포함에 큰 기여 90년대엔 녹색연합 초대 공동대표

‘환경정책과 환경운동 뿌리’란 평가 그리고 이듬해 서울대 환경대학원을 만들어 초대 원장을 맡으면서 환경에 대한 학제적 접근, 제도적 논의를 본격 주도하셨다. 그 노력은 1976년 한국환경문제협의회 발족으로 확대되었다. 이 협의회는 1980년 헌법에 환경권(35조)을 넣는 데 결정적 역할을 했고, 노융희 교수님은 이 내용을 제안하고 행정부를 설득하는 역할을 담당하셨다. 환경권 조항의 헌법 삽입은 당시 전 세계에서 다섯번째였고, 헌법 35조는 지금까지 환경정책과 운동에 도움을 주고 있다. 1990년대 들어와 녹색연합의 초대 공동대표를 맡으면서 환경 현안에 대해 꾸준히 발언을 이어가셨다. 특히 새만금사업, 그린벨트 해제, 환경파괴적인 국제경기 유치 등과 관련한 개발신화의 환상을 끊임없이 지적하셨고, 젊은 환경운동가들의 큰 울타리가 되어주셨다. 아울러 교수님은 환경문제 해결을 위해서 보다 근본적인 전환을 모색하셨다. “인간의 건전한 진보와 번영은 자연과의 공생 속에서만 가능한 것이다. 그럼에도 불구하고 이와 같은 기본적 인식을 망각한 채 인간의 탈생물적 교만은 자연을 지배하고 정복하는 대상으로만 삼아와 이제 그 보복을 받기에 이른 것이다.” “우리 인류가 지구상에서 생존을 계속하기 위해서는 문명사적 변화를 몰고 올 전환(paradigm shift) 없이는 안 된다.” 이런 맥락에서 교수님은 환경문제의 현상과 해법에 대한 구체적 지식과 아울러 문명사적 인식을 갖도록 후학들을 독려하셨다. 2006년, 교수님의 팔순을 맞이해 106명이 그와의 인연을 회고한 글을 써 책으로 엮었다. 노 교수님이 떠나신 후 그 책을 다시 펼쳐 많은 글을 정독했다. 교수님이 얼마나 큰 나무였고, 길잡이였고, 울타리였는지 새삼 확인한다. 그 가지 밑에서 크고, 그 길을 따라 걸었고, 그 울타리에서 보호받은 후학으로서 깊이 감사드리고, 명복을 빕니다. 남상민(유엔아태경제사회위원회 선임환경담당관, 전 녹색연합 활동가)

환경대학원 개설해 초대 원장도

76년 발족 주도한 환경문제협의회

환경권 ‘80년 헌법’ 포함에 큰 기여 90년대엔 녹색연합 초대 공동대표

‘환경정책과 환경운동 뿌리’란 평가 그리고 이듬해 서울대 환경대학원을 만들어 초대 원장을 맡으면서 환경에 대한 학제적 접근, 제도적 논의를 본격 주도하셨다. 그 노력은 1976년 한국환경문제협의회 발족으로 확대되었다. 이 협의회는 1980년 헌법에 환경권(35조)을 넣는 데 결정적 역할을 했고, 노융희 교수님은 이 내용을 제안하고 행정부를 설득하는 역할을 담당하셨다. 환경권 조항의 헌법 삽입은 당시 전 세계에서 다섯번째였고, 헌법 35조는 지금까지 환경정책과 운동에 도움을 주고 있다. 1990년대 들어와 녹색연합의 초대 공동대표를 맡으면서 환경 현안에 대해 꾸준히 발언을 이어가셨다. 특히 새만금사업, 그린벨트 해제, 환경파괴적인 국제경기 유치 등과 관련한 개발신화의 환상을 끊임없이 지적하셨고, 젊은 환경운동가들의 큰 울타리가 되어주셨다. 아울러 교수님은 환경문제 해결을 위해서 보다 근본적인 전환을 모색하셨다. “인간의 건전한 진보와 번영은 자연과의 공생 속에서만 가능한 것이다. 그럼에도 불구하고 이와 같은 기본적 인식을 망각한 채 인간의 탈생물적 교만은 자연을 지배하고 정복하는 대상으로만 삼아와 이제 그 보복을 받기에 이른 것이다.” “우리 인류가 지구상에서 생존을 계속하기 위해서는 문명사적 변화를 몰고 올 전환(paradigm shift) 없이는 안 된다.” 이런 맥락에서 교수님은 환경문제의 현상과 해법에 대한 구체적 지식과 아울러 문명사적 인식을 갖도록 후학들을 독려하셨다. 2006년, 교수님의 팔순을 맞이해 106명이 그와의 인연을 회고한 글을 써 책으로 엮었다. 노 교수님이 떠나신 후 그 책을 다시 펼쳐 많은 글을 정독했다. 교수님이 얼마나 큰 나무였고, 길잡이였고, 울타리였는지 새삼 확인한다. 그 가지 밑에서 크고, 그 길을 따라 걸었고, 그 울타리에서 보호받은 후학으로서 깊이 감사드리고, 명복을 빕니다. 남상민(유엔아태경제사회위원회 선임환경담당관, 전 녹색연합 활동가)

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)