폭우로 유실됐던 경남 창녕군 이방면 합천창녕보 인근 낙동강 둑이 지난달 12일 오후 복구된 모습. 파란색 방수포가 덮인 부분이 유실됐다가 복구된 지역이다. 아래 사진은 지난달 9일 유실 당시 모습. ㈜연합뉴스

54일간의 역대 최장 장마로 인해 지난달 경남 합천 등지에서 발생한 홍수 피해를 두고 지방하천의 제방 관리가 제대로 안된 것이 핵심 문제라는 주장이 나왔다. 따라서 지방하천의 설계 기준을 댐 수준으로 올리거나, 지방하천의 기준에 맞춰 댐 운영 방식을 바꿔야 한다는 것이다.

박창근 가톨릭관동대 토목공학과 교수는 2일 대한하천학회와 환경운동연합 등이 서울 여의도에서 연 ‘2020 장마 홍수피해 원인과 바람직한 치수정책 토론회’에서 이렇게 밝혔다. 박 교수는 낙동강의 합천댐과 섬진강의 섬진강댐, 금강의 용담댐 등지의 홍수 피해 원인을 살폈다. 합천창녕보 인근 제방 붕괴와 관련해 박 교수는 “모래제방과 콘크리트로 된 배수관 사이의 접합부에서 ‘파이핑 현상’(물구멍이 뚫리는 현상)이 발생했는데, 이 현상이 제방 붕괴의 결정적 원인”이라고 밝혔다. 또 4대강 사업으로 건설된 합천보가 하천 수위를 높인 것이 이 현상을 가속하는 구실을 했다고 봤다. 합천보가 문제를 심화했지만, 핵심은 제방 관리가 제대로 안 됐다는 것이다.

박 교수는 그러면서 “기후변화를 고려해 댐의 설계빈도와 댐 하류 하천의 설계빈도가 다른 문제를 조정해야 한다”고 주장했다. 이번 홍수 피해가 대부분 제방이 붕괴하거나(합천보, 섬진강) 제방의 높이가 낮아 발생하거나, 제방에 설치된 교량 등의 높이가 제방보다 낮아(섬진강 서시천, 금산군 제원면, 영산강 문평천) 이곳을 통해 하천 물이 범람하고 제방까지 파손되는 상황이 벌어졌기 때문이다.

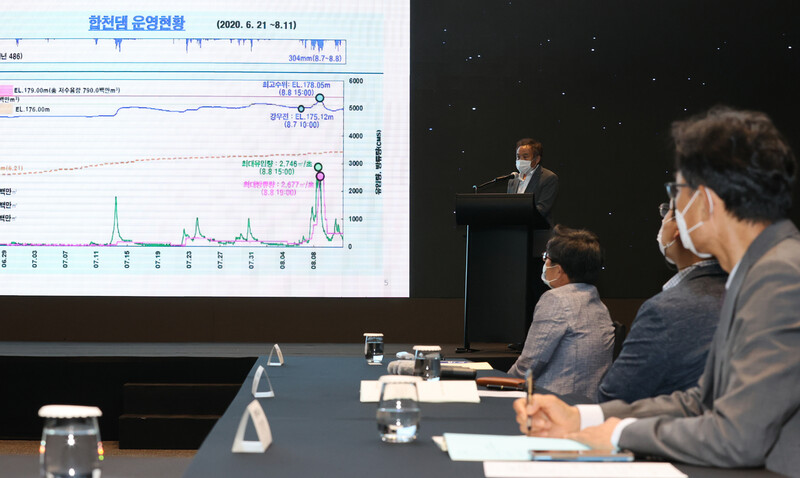

2일 오후 서울 여의도 글래드호텔에서 대한하천학회 등이 주최한 ‘2020년 장마 홍수피해 원인과 바람직한 치수정책’ 토론회에서 박창근 가톨릭관동대 교수가 주제발표를 하고 있다. ㈜연합뉴스

박 교수는 이에 따라 “필요하면 하천 설계빈도를 상향 조정해 댐의 홍수조절기능이 제대로 작동하게 해야 한다”고 조언했다. 설계빈도는, 댐이나 하천의 제방 등을 지을 때 기준으로 삼는 강수량을 이르는데, 통상 ‘100년 빈도’ ‘200년 빈도’ 등으로 일컬어진다. 100년 만에 한번 올 만한 강수량에 대비한다는 뜻이다. 댐은 통상 200년 빈도로 지어지며, 하천은 등급별로 다르나 이번 홍수 피해가 집중된 지방하천의 경우 50~100년 빈도로 설계된다. 기후변화로 극한 기상현상이 앞으로 잦아질 것으로 전망되는 만큼, 박 교수는 이 설계빈도를 상향 조정해 댐과 맞추거나 이런 하류 하천의 설계빈도를 고려해 댐 운영 방안을 개정해야 한다고 지적했다.

박 교수는 “이번 홍수 때 댐 운영에는 별 무리가 없었다. 낙동강과 섬진강의 경우 하천 제방으로 물이 넘어가는 월류보다는 모래 제방에서 발생한 파이핑 현상과 측방 침식에 의해 제방이 붕괴했다. 즉 하천의 시설관리 부실이 이번 홍수 피해의 주범”이라고 강조했다. 그러면서 “홍수 피해가 발생할 때마다 댐 관리에 대한 환경부 책임, 제방 관리에 대한 국토부 책임을 서로 떠넘기는 행태가 지속되는데, 그러면 홍수 대책은 헛돌고 결국 예산 낭비로 이어질 것”이라며 “국토부에 남아 있는 하천계획 및 시설관리 기능을 환경부로 이관해 실질적 물관리 일원화를 완성할 필요가 있다”고 강조했다.

박기용 기자

xeno@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)