전문의는 인턴과 전공의 과정을 거쳐야 자격이 주어진다. 전공의들은 대부분 둔 20대 중반에서 30대에 이른 성인이지만, 비인격적 대우를 겪어야 하는 경우가 많다. 서울 시내 한 대학병원 응급실에서 전공의들이 환자들의 기록을 살펴보고 있다. 김봉규 기자 bong9@hani.co.kr

과로·수면부족 탓 의료사고 우려

88시간 규정 위반해 가짜 시간표도

88시간 규정 위반해 가짜 시간표도

많게는 일주일에 100시간에 이르는 병원 전공의들의 과도한 근무시간이 결국 환자들의 안전을 위협한다는 지적이 잇따르자 이들의 근무시간을 줄이자는 내용의 법안이 발의됐다.

국회 보건복지위원회 소속 김용익 새정치민주연합 의원이 지난달 31일 발의한 ‘전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률안’(전공의 특별법)은 전공의들의 근무시간을 일주일에 최대 80시간으로 제한하고 이를 지키지 않은 수련병원을 처벌할 수 있는 근거를 뒀다.

지난 2010년 과도한 업무와 수면 부족에 시달린 전공의가 정맥에 투여할 항암제를 척수강 내로 잘못 투여해 백혈병 치료 중 숨진 9살 정종현군 사건이 직접적 계기가 됐다. 이후 전공의들의 지나친 근무시간을 줄여야 환자 안전을 확보할 수 있다는 목소리가 힘을 얻었다.

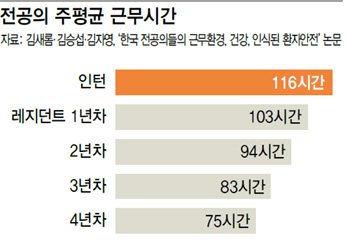

2일 지난 6월 고려대 김승섭 교수팀이 발표한 ‘한국 전공의들의 근무환경, 건강, 인식된 환자안전’이라는 논문을 보면, 인턴과 레지던트 등 전공의들의 주당 평균 근무시간은 93시간에 이른다. 이는 한국 노동자들의 주당 평균 노동시간(41시간) 보다 2배 이상 길다. 외국과 견줘도 국내 전공의들의 근무시간은 지나치게 많다. 미국 인턴들의 주당 평균 근무시간은 64시간(2011년)이었고, 호주 전공의들은 55시간에 그친다.

이런 근무환경 탓에 국내 인턴의 13.8%와 레지던트 8.7%가 ‘의료과실을 저지른 적이 있다’고 답했다. 또 인턴의 89.3%와 레지던트의 68.6%는 ‘근무시간에 졸았던 경험이 있다’고 응답했다.

앞서 전공의의 근무환경에 대한 논란이 일자 보건복지부는 지난해 7월부터 규정(전문의의 수련 및 자격인정 등에 관한 규정)을 바꿔 주당 최대 88시간까지만 근무할 수 있도록 했다. 그러나 이를 지키지 않는다고 해도 제재할 수단이 없는데다, 당장 일손이 부족한 일선 병원들은 ‘가짜 시간표’를 만들어 제출하는 편법을 쓰고 있다. 송명제 대한전공의협의회장은 “실제 근무 시간표와 상급기관에 보고할 시간표를 따로 만드는 전공의들이 부지기수”라며 “추가 인력 확충이 없으면 전공의들의 근무시간을 줄이는 건 현실적으로 쉽지 않은 일”이라고 말했다.

임을기 복지부 의료자원정책과장은 “법률안의 전반적인 방향엔 공감한다”면서도 “특별법이 바람직할지 기존 의료법에 반영하는게 좋을지 검토가 필요하다”고 말했다.

박수지 기자 suji@hani.co.kr

2일 지난 6월 고려대 김승섭 교수팀이 발표한 ‘한국 전공의들의 근무환경, 건강, 인식된 환자안전’이라는 논문을 보면, 인턴과 레지던트 등 전공의들의 주당 평균 근무시간은 93시간에 이른다. 이는 한국 노동자들의 주당 평균 노동시간(41시간) 보다 2배 이상 길다. 외국과 견줘도 국내 전공의들의 근무시간은 지나치게 많다. 미국 인턴들의 주당 평균 근무시간은 64시간(2011년)이었고, 호주 전공의들은 55시간에 그친다.

이런 근무환경 탓에 국내 인턴의 13.8%와 레지던트 8.7%가 ‘의료과실을 저지른 적이 있다’고 답했다. 또 인턴의 89.3%와 레지던트의 68.6%는 ‘근무시간에 졸았던 경험이 있다’고 응답했다.

앞서 전공의의 근무환경에 대한 논란이 일자 보건복지부는 지난해 7월부터 규정(전문의의 수련 및 자격인정 등에 관한 규정)을 바꿔 주당 최대 88시간까지만 근무할 수 있도록 했다. 그러나 이를 지키지 않는다고 해도 제재할 수단이 없는데다, 당장 일손이 부족한 일선 병원들은 ‘가짜 시간표’를 만들어 제출하는 편법을 쓰고 있다. 송명제 대한전공의협의회장은 “실제 근무 시간표와 상급기관에 보고할 시간표를 따로 만드는 전공의들이 부지기수”라며 “추가 인력 확충이 없으면 전공의들의 근무시간을 줄이는 건 현실적으로 쉽지 않은 일”이라고 말했다.

임을기 복지부 의료자원정책과장은 “법률안의 전반적인 방향엔 공감한다”면서도 “특별법이 바람직할지 기존 의료법에 반영하는게 좋을지 검토가 필요하다”고 말했다.

박수지 기자 suji@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)