배달·택배 노동자들이 지난 10일 오후 서울 청와대 사랑채 앞 도로에서 집회를 열어 라이더보호법 제정과 배달·택배안전운임제 도입을 촉구하고 있다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

온라인 플랫폼을 통해 배달·대리운전·가사서비스 등의 일감을 얻어 생활하는 플랫폼 노동자가 지난해에 견줘 3배 늘어난 것으로 파악됐다. 지난해 전체 취업자의 0.92%에 불과했던 플랫폼 노동자의 숫자는 올해 취업자의 2.6%인 66만명에 달하는 것으로 나타났다. 이 가운데 배달·배송·운전업무를 하는 이들은 50만2천명으로 압도적으로 많았다.

18일 한국고용정보원이 발표한 ‘플랫폼종사자의 규모와 근무실태’ 보고서를 보면, “지난 3개월 동안 스마트폰 앱이나 웹사이트 등의 온라인 플랫폼의 중개·알선을 통해 일감을 얻고, 고객에게 서비스를 제공해 수입을 얻은 적이 있는” ‘광의의’ 플랫폼 종사자는 219만7천명으로 나타났다.

이는 전체 15~69살 취업자 2588만5천명 가운데 8.5%에 해당하는 규모다. 하지만 여기에는 알바천국·알바몬·사람인 등 구인구직 알선앱이나 누리집을 통해 ‘고용주’에게 고용된 사람 145만4천명이 포함돼, 엄밀한 의미의 플랫폼 노동자라고 보긴 어렵다. 보통 직접 보수를 중개하고, 알고리즘적 방식으로 거래가 조율되는 플랫폼에 노무를 제공한 사람을 플랫폼 노동자라 보기 때문이다.

이들을 제외한 뒤 남은 ‘협의의’ 플랫폼 노동자는 66만1천명으로, 15~69살 취업자의 2.6%에 해당한다. 지난해 한국노동연구원이 15~64살 취업자를 대상으로 규모를 추정했을 때, 22만여명으로 전체 취업자의 0.92%에 해당했던 것보다 3배 남짓 늘어난 셈이다.

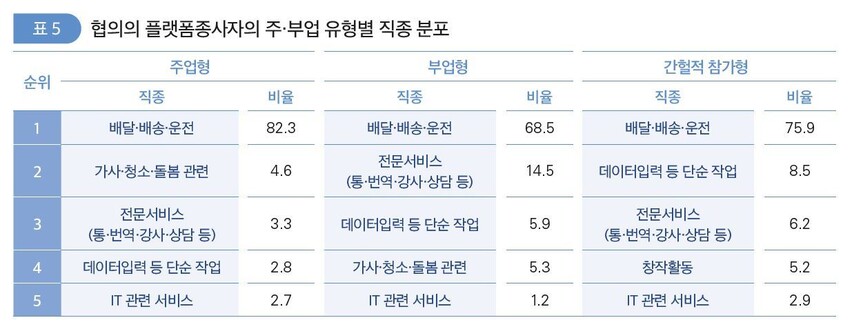

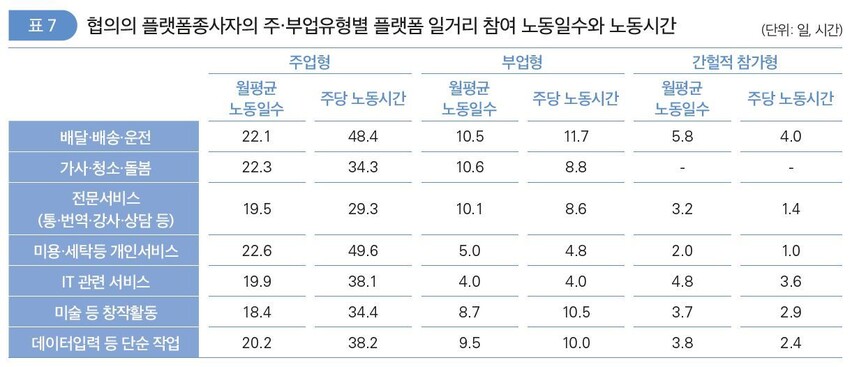

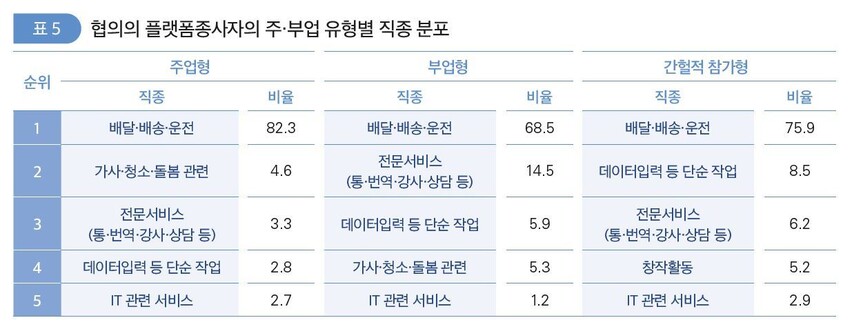

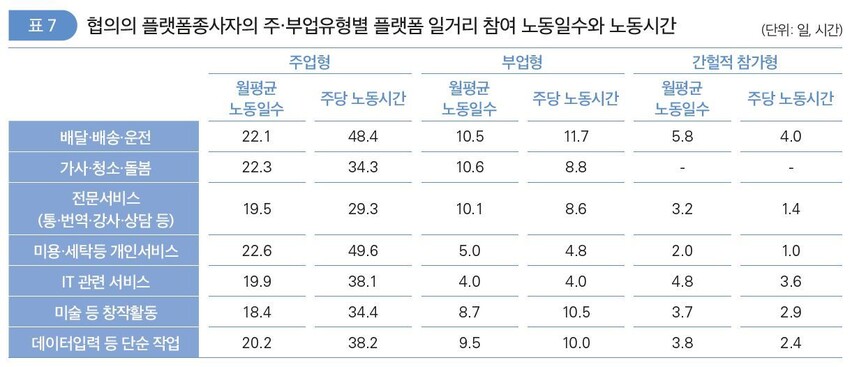

이들 가운데 플랫폼 노동이 ‘주업’(플랫폼 일자리 수입이 50% 이상 또는 주 20시간 이상 노동)인 사람들은 31만2천명으로 47.2%로 나타났고, 부업(39.5%·전체 수입의 25~50% 또는 주 10~20시간 노동)이나 간헐적으로 참가하는 유형(13.3%·전체 수입의 25% 미만 또는 주 10시간 미만 노동)도 적지 않았다. 주업인 사람은 주 46.3시간, 부업은 10.9시간, 간헐적 참가자는 3.6시간 일한 것으로 나타났다.

업종별로 보면, 배달·배송·운전이 50만2천명(75.9%)로 압도적으로 많았다. 코로나19 이후 비대면 경제 활성화에 따른 음식배달 플랫폼 노동자가 크게 증가한 영향으로 보인다. 이 가운데 주업인 사람은 50.2%로 절반 수준이었고, 부업은 35.0%, 간헐적 참가자는 14.8%로 나타났다.

가사·청소·돌봄서비스는 2만명 남짓, 데이터 입력 등 단순 작업은 3만1천여명이었는데, 가사·청소·돌봄서비스는 주업형이 많은 반면, ‘데이터 입력 등 단순작업’은 부업형이 가장 많고, 간헐적 참가형-주업형 순으로 나타났다. 종사자 수가 5만3천여명인 통번역·강사·상담 등 전문서비스도 부업형-전업형-간헐적 참가형 순으로 나타났다. 같은 플랫폼 노동이라 할지라도 업종에 따라 종사하는 방식에 따라 편차가 크게 나타나는 것을 알 수 있다.

플랫폼 노동자들이 계약을 맺은 뒤 계약 내용을 변경하는 절차와 관련해서는, 47.2%가 플랫폼이 일방적으로 결정해 통보하는 것으로 나타났다. 변경 전에 사전 통보하거나 의견을 묻는 비율은 39.7%였다. 플랫폼이 정한 규정과 규칙이 있다고 응답한 비율은 41%였는데, 이를 위반했을 때 가해지는 불이익은 일시적인 앱 차단·일감배당 중단이 83.4%, 계약·등록 해지가 58.8%로 나타났다.

보고서는 “플랫폼 노동자에 대해 적절한 사회적 보호를 제공하기 위해서는 플랫폼 노동자의 이질성을 충분히 고려해야 하며, 플랫폼 노동에 대한 소득의존도가 높고 노동 조건이 열악한 ‘주업형’에 대한 지원이 우선돼야 할 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 지난 8~9월 전국에서 성·연령·지역별 인구비례에 따라 무작위 추출된 15~69살 5만1명을 대상으로 표본조사한 결과를 바탕으로 전체 경제활동인구 비율에 맞춰 규모를 추정한 것이다.

박태우 기자

ehot@hani.co.kr