온라인매체인 <허핑턴포스트코리아>에는 ‘여름 휴가지에서 섹시해 보이는 머릿결을 만드는 법 6가지’란 제목의 콘텐츠가 올라왔다. 콘텐츠 마지막에는 “머리카락까지 자외선 케어를 하라”고 일러주며 샴푸회사 ‘팬틴’에서 만든 관련 제품들을 소개한다. 제목 위에는 ‘presented by Pantene’(팬틴 제공)이란 표현이 붙어 있다.

온라인 목록형 정보기사 형식 띄워

‘뉴욕타임스’ ‘가디언’ 등 적극 가세

국내 매체들도 수익 대부분 의존

독자들 “기사와 혼동” “속았다” 반응

언론의 자본종속 심화…신뢰 위협

‘뉴욕타임스’ ‘가디언’ 등 적극 가세

국내 매체들도 수익 대부분 의존

독자들 “기사와 혼동” “속았다” 반응

언론의 자본종속 심화…신뢰 위협

#1. 최근 온라인매체인 <허핑턴포스트코리아>에는 ‘여름 휴가지에서 섹시해 보이는 머릿결을 만드는 법 6가지’란 제목의 콘텐츠가 올라왔다. 이 콘텐츠는 ‘리스티클’(목록형 기사) 형식으로 ‘가르마를 바꾼다’, ‘탄산음료를 피한다’ 등 머릿결을 관리하는 여러가지 방법들을 제안한다. 이 매체에서 자주 쓰는 기사 형식이다. 하지만 콘텐츠 마지막에는 “머리카락까지 자외선 케어를 하라”고 일러주며 샴푸회사 ‘팬틴’에서 만든 관련 제품들을 소개한다. 제목 위에는 ‘presented by Pantene’(팬틴 제공)이란 표현이 붙어 있다.

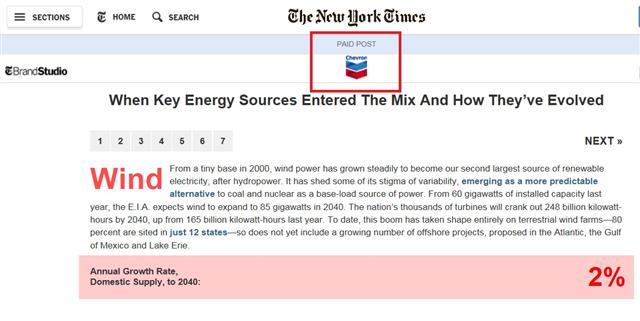

#2. 미국 <뉴욕 타임스> 누리집에는 ‘에너지의 복잡한 흐름’이라는 제목의 콘텐츠가 떠 있다. ‘인터랙티브’(반응형) 차트를 이용해 미국과 세계 각 지역에서 사용되고 있는 다양한 에너지원의 현황을 정리해 보여준다. 내용만 보면 요즘 유행하는 인터랙티브 기사처럼 보이지만, 제목 위에 에너지회사 ‘세브론’의 기업 로고가 박혀 있다. <뉴욕 타임스>가 지난해 1월부터 운영중인 ‘돈 받고 제작된 콘텐츠’(paid post)라는 코너에 들어 있는 콘텐츠다. 세브론 등 광고주들이 돈을 댄다.

최근 언론계에서 주목하고 있는 이른바 ‘네이티브 광고’(native ad)의 사례들이다. 네이티브 광고는 디지털 시대 언론의 미래 수익원으로 주목받고 있지만, 저널리즘의 핵심 가치인 ‘신뢰’를 위협한다는 우려도 나온다.

■ 떠오르는 수익원?

네이티브 광고는 대체로 ‘디지털 플랫폼에서 콘텐츠가 자연스럽게 노출되도록 하는 광고 형식’을 일컫는다. 언론사 누리집이나 지면에 기사와 비슷한 느낌과 형식으로 게재되는 콘텐츠, 사회관계망서비스(SNS)에서 친구들이 올리는 게시물들과 자연스럽게 섞여서 함께 노출되는 제품·브랜드 광고 등이 포함된다. 콘텐츠 제작은 언론사 자체에서 하거나 외주를 준다.

네이티브 광고가 최근 주목받고 있는 것은 인터넷의 영향으로 비즈니스 모델이 불투명해진 국내외 미디어업계에서, 새로운 수익원으로 떠올랐기 때문이다. 종이신문의 광고 수익은 갈수록 줄어들고 있다. 디지털 광고도 ‘배너’ 형태는 수익성이 높지 않다. 하지만 최근 몇년 사이 <버즈피드> <허핑턴포스트> 등 해외 인터넷 매체들이 네이티브 광고로 높은 수익을 내는 모습을 보였다. 버즈피드는 네이티브 광고에만 의존해 지난해 1억달러 이상의 매출을 올렸다. 2012년 ‘20종류의 가장 멋진 잡종 동물’이란 제목의 콘텐츠에 일본 도요타의 신형 하이브리드 자동차 ‘프리우스 C’의 광고를 담은 것은 네이티브 광고의 대표적 사례로 꼽힌다. 버즈피드 네이티브 광고의 가격은 최소 10만달러에 달한다. 미국 허핑턴포스트 역시 매출의 30%를 네이티브 광고에 기대고 있다.

종이신문 기반의 매체들도 점차 네이티브 광고에 눈을 돌리고 있다. <뉴욕 타임스>는 지난해부터 ‘돈 받고 제작된 콘텐츠’라는 이름으로 네이티브 광고를 하고 있다. <뉴욕 타임스>의 전체 광고 매출은 줄어들고 있지만, 디지털 광고 매출은 성장세를 보이고 있다. <워싱턴 포스트> <월스트리트 저널> <가디언> 등도 전담 조직을 만들어 네이티브 광고에 적극 진출하고 있다.

국내에서도 관심이 커지고 있다. 허핑턴포스트코리아가 적극적으로 네이티브 광고를 만들어내고 있고, 큐레이션 업체인 ‘피키캐스트’는 수익 대부분을 네이티브 광고에 의존하고 있다고 알려져 있다.

■ 독자 신뢰 지킬 수 있나

네이티브 광고에 대한 우려도 깊다. 저널리즘의 핵심 가치인 ‘신뢰’를 위협할 수 있다는 점이 거론된다. 결국 ‘기사형 광고’이기 때문이다. 아무리 좋은 정보를 담고 세련된 형태로 제작되더라도, 광고와 기사가 뒤섞이면 저널리즘이 제대로 기능할 수 없다는 것이다. 이런 우려 때문에 미국 인터넷광고협회(IAB)는 네이티브 광고에 대해 “독자들이, 돈을 받고 제작한 콘텐츠와 일반 콘텐츠를 쉽게 구분할 수 있도록 해야 한다”는 원칙을 만들었다. 언론사들 역시 저마다의 기준을 만들어 네이티브 광고에 ‘~에 의해 제공된’(presented by), ‘~에 의해 후원받은’(sponsored by) 등의 표기를 붙인다.

그러나 네이티브 광고의 가장 큰 특징이 플랫폼과 ‘잘 어울리도록’(native) 해야 한다는 것이기 때문에, 이런 장치가 있더라도 기사와 광고의 경계가 무너지는 현상은 막기 어렵다는 지적이 나온다. 최근 한국언론진흥재단이 실시한 조사 결과를 보면, 네이티브 광고를 본 뒤 설문에 참여한 사람들이 “네이티브 광고가 독자들에게 광고와 기사를 구분함에 있어 혼동을 준다”(80%), “기사라고 읽었는데 광고일 경우 속았다는 기분이 들 것 같다”(77%) 등의 반응을 보였다. 더욱이 국내 언론사들 사이엔 대기업 중심의 광고주들로부터 보도와 연계된 ‘협찬’을 받아내는 관행이 퍼져 있는 실정이다. 이성규 블로터닷넷 미디어랩장은 “국내에서 네이티브 광고가 활성화된다면, 광고 제작의 주체, 광고 표기의 범위 등 다양한 영역에서 논란이 벌어질 수 있다. 저널리즘 가치를 기준으로 삼아 네이티브 광고를 어떤 방식으로 수용할 것인가에 대한 심층적인 논의가 필요하다”고 말했다.

최원형 기자 circle@hani.co.kr

■ 떠오르는 수익원?

네이티브 광고는 대체로 ‘디지털 플랫폼에서 콘텐츠가 자연스럽게 노출되도록 하는 광고 형식’을 일컫는다. 언론사 누리집이나 지면에 기사와 비슷한 느낌과 형식으로 게재되는 콘텐츠, 사회관계망서비스(SNS)에서 친구들이 올리는 게시물들과 자연스럽게 섞여서 함께 노출되는 제품·브랜드 광고 등이 포함된다. 콘텐츠 제작은 언론사 자체에서 하거나 외주를 준다.

네이티브 광고가 최근 주목받고 있는 것은 인터넷의 영향으로 비즈니스 모델이 불투명해진 국내외 미디어업계에서, 새로운 수익원으로 떠올랐기 때문이다. 종이신문의 광고 수익은 갈수록 줄어들고 있다. 디지털 광고도 ‘배너’ 형태는 수익성이 높지 않다. 하지만 최근 몇년 사이 <버즈피드> <허핑턴포스트> 등 해외 인터넷 매체들이 네이티브 광고로 높은 수익을 내는 모습을 보였다. 버즈피드는 네이티브 광고에만 의존해 지난해 1억달러 이상의 매출을 올렸다. 2012년 ‘20종류의 가장 멋진 잡종 동물’이란 제목의 콘텐츠에 일본 도요타의 신형 하이브리드 자동차 ‘프리우스 C’의 광고를 담은 것은 네이티브 광고의 대표적 사례로 꼽힌다. 버즈피드 네이티브 광고의 가격은 최소 10만달러에 달한다. 미국 허핑턴포스트 역시 매출의 30%를 네이티브 광고에 기대고 있다.

종이신문 기반의 매체들도 점차 네이티브 광고에 눈을 돌리고 있다. <뉴욕 타임스>는 지난해부터 ‘돈 받고 제작된 콘텐츠’라는 이름으로 네이티브 광고를 하고 있다. <뉴욕 타임스>의 전체 광고 매출은 줄어들고 있지만, 디지털 광고 매출은 성장세를 보이고 있다. <워싱턴 포스트> <월스트리트 저널> <가디언> 등도 전담 조직을 만들어 네이티브 광고에 적극 진출하고 있다.

국내에서도 관심이 커지고 있다. 허핑턴포스트코리아가 적극적으로 네이티브 광고를 만들어내고 있고, 큐레이션 업체인 ‘피키캐스트’는 수익 대부분을 네이티브 광고에 의존하고 있다고 알려져 있다.

■ 독자 신뢰 지킬 수 있나

네이티브 광고에 대한 우려도 깊다. 저널리즘의 핵심 가치인 ‘신뢰’를 위협할 수 있다는 점이 거론된다. 결국 ‘기사형 광고’이기 때문이다. 아무리 좋은 정보를 담고 세련된 형태로 제작되더라도, 광고와 기사가 뒤섞이면 저널리즘이 제대로 기능할 수 없다는 것이다. 이런 우려 때문에 미국 인터넷광고협회(IAB)는 네이티브 광고에 대해 “독자들이, 돈을 받고 제작한 콘텐츠와 일반 콘텐츠를 쉽게 구분할 수 있도록 해야 한다”는 원칙을 만들었다. 언론사들 역시 저마다의 기준을 만들어 네이티브 광고에 ‘~에 의해 제공된’(presented by), ‘~에 의해 후원받은’(sponsored by) 등의 표기를 붙인다.

그러나 네이티브 광고의 가장 큰 특징이 플랫폼과 ‘잘 어울리도록’(native) 해야 한다는 것이기 때문에, 이런 장치가 있더라도 기사와 광고의 경계가 무너지는 현상은 막기 어렵다는 지적이 나온다. 최근 한국언론진흥재단이 실시한 조사 결과를 보면, 네이티브 광고를 본 뒤 설문에 참여한 사람들이 “네이티브 광고가 독자들에게 광고와 기사를 구분함에 있어 혼동을 준다”(80%), “기사라고 읽었는데 광고일 경우 속았다는 기분이 들 것 같다”(77%) 등의 반응을 보였다. 더욱이 국내 언론사들 사이엔 대기업 중심의 광고주들로부터 보도와 연계된 ‘협찬’을 받아내는 관행이 퍼져 있는 실정이다. 이성규 블로터닷넷 미디어랩장은 “국내에서 네이티브 광고가 활성화된다면, 광고 제작의 주체, 광고 표기의 범위 등 다양한 영역에서 논란이 벌어질 수 있다. 저널리즘 가치를 기준으로 삼아 네이티브 광고를 어떤 방식으로 수용할 것인가에 대한 심층적인 논의가 필요하다”고 말했다.

최원형 기자 circle@hani.co.kr

미국 <뉴욕 타임스> 누리집에 ‘에너지의 복잡한 흐름’이라는 제목의 콘텐츠가 떠 있다. ‘인터랙티브’(반응형) 차트를 이용해 미국과 세계 각 지역에서 사용되고 있는 다양한 에너지원의 현황을 정리해 보여준다. 내용만 보면 요즘 유행하는 인터랙티브 기사처럼 보이지만, 제목 위에 에너지회사 ‘세브론’의 기업 로고가 박혀 있다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)