주검 옆 방치된 영양실조 8살

개별 학대유형 중 방임이 26% 차지

사건 터져도 ‘반짝 보도·관심’ 그쳐

전문가들 “고위험군 정기점검 시급”

개별 학대유형 중 방임이 26% 차지

사건 터져도 ‘반짝 보도·관심’ 그쳐

전문가들 “고위험군 정기점검 시급”

7월29일 밤, 경찰이 경기 포천의 한 다세대주택의 문을 따고 들어갔을 때 여덟살 아이는 울고 있었다. 옆방에는 2구의 주검이 놓여 있었다. 경찰은 “폐쇄회로티브이(CCTV)를 확인해보니, 아이 엄마는 근처 내연남의 집에서 왔다갔다하며 애를 돌봤다”고 말했다. 아이가 보호전문기관으로 옮겨지면서도 되뇌었다는 “엄마”는 1일 살인 용의자로 경찰에 체포됐다.

앞서 4월 인천에선 “애들만 집에 있는 것 같다”는 이웃의 신고로 경찰이 문을 열고 들어갔을 때 악취가 진동하는 쓰레기 더미 속에서 아이 셋이 텔레비전을 보고 있었다. 똥이 묻는 이불과 썩은 기저귀가 나뒹굴었다. 아빠는 지방에서 근무하며 한 달에 한 번 집에 들렀고, 엄마는 요양병원 조무사로 일하며 몇년째 집안 청소를 하지 않았다고 한다.

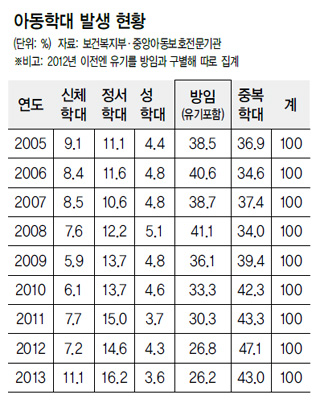

이런 ‘아동 방임’은 예외적 사례가 아니다. 아동 학대 가운데 가장 빈도가 높은 유형이다. 보건복지부와 중앙아동보호전문기관이 집계한 지난해 아동학대 피해 사례 가운데 중복학대(43%)를 제외하면 방임이 26%로 아동학대 개별 유형 가운데 가장 높다. 정서학대(16.2%), 신체학대(11.1%), 성학대(3.5%)가 그 뒤를 잇는다. 정익중 이화여대 교수(사회복지학)는 “방임은 하루이틀 만에 관찰되는 것이 아니어서 가장 심각한 경우만 신고된다. 방임 통계 수치도 저평가된 측면이 있다”고 짚었다.

하지만 ‘반짝 보도’와 ‘반짝 관심’만 있을뿐, 사회의 지속적 관심은 없다. 정익중 교수는 “아동 방임이 신체·성적 학대보다 덜 충격적이라 여겨서 그런지 언론에서 의제화되지 못했다. 학계에선 ‘(아동) 방임의 (연구) 방임’이라고 할 정도로 연구가 드물다”고 말했다. 언론과 학계가 이 문제에 별 관심을 보이지 않고 있다는 지적이다.

전문가들은 신고된 방임 사례만 챙길 게 아니라 사전에 고위험군을 정기적으로 점검할 수 있는 시스템이 필요하다고 지적한다. 황옥경 한국아동권리학회장은 “아이가 위험에 노출되기 쉬운 상태에 있다면 정기적으로 확인할 수 있는 시스템을 갖춰야 한다. 선진국에선 아동의 발달 검사와 위험 가정 관리 등을 통해 아동 학대 및 방임 문제를 예방한다”고 말했다.

세계보건기구(WHO)는 1999년 아동 방임을 ‘가족·양육자가 줄 수 있는 자원의 범위 안에서 아동의 건강·교육·정서발달·영양·안식처·안전한 생활환경 등 모든 영역에서 아동의 발달을 위한 제공에 실패하는 것이다. 아동의 건강, 신체·정신적, 영적, 도덕적·사회적 발달에 해를 끼칠 높은 가능성을 뜻한다. 아동을 위해로부터 보호하거나 적절하게 지도감독하지 못하는 것도 포함된다’고 정의했다. 황 회장은 “포천의 아이는 이 모든 항목에 해당 됐는데 사회안전망에서 벗어나 있었다”고 짚었다.

박수지 기자 suji@hani.co.kr

이런 ‘아동 방임’은 예외적 사례가 아니다. 아동 학대 가운데 가장 빈도가 높은 유형이다. 보건복지부와 중앙아동보호전문기관이 집계한 지난해 아동학대 피해 사례 가운데 중복학대(43%)를 제외하면 방임이 26%로 아동학대 개별 유형 가운데 가장 높다. 정서학대(16.2%), 신체학대(11.1%), 성학대(3.5%)가 그 뒤를 잇는다. 정익중 이화여대 교수(사회복지학)는 “방임은 하루이틀 만에 관찰되는 것이 아니어서 가장 심각한 경우만 신고된다. 방임 통계 수치도 저평가된 측면이 있다”고 짚었다.

하지만 ‘반짝 보도’와 ‘반짝 관심’만 있을뿐, 사회의 지속적 관심은 없다. 정익중 교수는 “아동 방임이 신체·성적 학대보다 덜 충격적이라 여겨서 그런지 언론에서 의제화되지 못했다. 학계에선 ‘(아동) 방임의 (연구) 방임’이라고 할 정도로 연구가 드물다”고 말했다. 언론과 학계가 이 문제에 별 관심을 보이지 않고 있다는 지적이다.

전문가들은 신고된 방임 사례만 챙길 게 아니라 사전에 고위험군을 정기적으로 점검할 수 있는 시스템이 필요하다고 지적한다. 황옥경 한국아동권리학회장은 “아이가 위험에 노출되기 쉬운 상태에 있다면 정기적으로 확인할 수 있는 시스템을 갖춰야 한다. 선진국에선 아동의 발달 검사와 위험 가정 관리 등을 통해 아동 학대 및 방임 문제를 예방한다”고 말했다.

세계보건기구(WHO)는 1999년 아동 방임을 ‘가족·양육자가 줄 수 있는 자원의 범위 안에서 아동의 건강·교육·정서발달·영양·안식처·안전한 생활환경 등 모든 영역에서 아동의 발달을 위한 제공에 실패하는 것이다. 아동의 건강, 신체·정신적, 영적, 도덕적·사회적 발달에 해를 끼칠 높은 가능성을 뜻한다. 아동을 위해로부터 보호하거나 적절하게 지도감독하지 못하는 것도 포함된다’고 정의했다. 황 회장은 “포천의 아이는 이 모든 항목에 해당 됐는데 사회안전망에서 벗어나 있었다”고 짚었다.

박수지 기자 suji@hani.co.kr

아동학대 발생 현황

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)