정성식 교사

<돌직구>쓴 정성식 교사 인터뷰

<교육과정에 돌직구를 던져라>(<돌직구>)의 저자이자 현재 전북교육연수원 소속의 익산 왕궁초 정성식 교사가 학습연구년이었던 올해 강연차 다닌 학교는 최소 150개교다. 자신이 살고 있는 전북지역은 물론 수도권, 제주도까지 전국을 쏘다녔다. 연초엔 강의 숫자를 제대로 세지도 않았고, 일정이 겹쳐 가지 못한 학교도 있다는 걸 생각하면 정 교사에게 ‘러브콜’을 보낸 교육현장이 방학과 주말을 제외하고 1년 내내 하루에 한 곳이었다고 해도 과언이 아니다. 정 교사는 책을 통해 현장 교사의 눈으로 불필요한 교육행정 등 여러 문제를 파헤쳤다. 덕분에 연수를 찾는 교사들은 입을 모아 “우리 이야기를 대신해주어 고맙다”고 말한다. 교장·교감·장학사 등 교육행정을 책임지는 사람들도 정 교사의 강의를 듣는다.

교육과정 재구성을 이야기하는 교육관련 책은 많았지만, 유독 정 교사의 책이 주목을 받았던 것은 기존 교육과정에 대한 꼼꼼한 비판을 넘어 ‘좋은 교육의 장을 만들어 갈 수 있는 힘을 찾자’는 메시지에 있었다. 지난 23일 전화 인터뷰를 통해 정 교사가 밝힌 집필 계기에도 이 메시지가 잘 드러난다.

“책을 쓰게 된 데는 두 가지 의미가 있어요. 교육현장에서의 부조리를 고발한다는 측면도 있지만, ‘우리 안의 문제’를 다시 살펴봐야 한다는 생각이 더 컸습니다. 제도 문제를 지적하더라도 타성에 젖어 내가 놓치고 있던 건 없었는지 살펴보자는 뜻이었어요. 교육과정 재구성에 대한 이야기는 많이 번지고 있는데, 현장의 문제들을 내버려 둔 채 교육과정만 붙들고 있어서는 안 된다는 생각도 컸고요.”

많은 교사들이 ‘올해 화제의 책’으로 꼽은 <돌직구>에는 과도한 공모사업, 교사의 불필요한 행정업무에 대한 비판은 물론 학교 회계 다시 보기, 교사 공동체 이끌기 등 15년여 교직 경험에 기반한 깊은 이야기가 담겨 있다. 그러나 정 교사가 집필에 투자한 시간은 휴일을 포함해 고작 39일 정도였다. 평소에도 ‘과정에 대한 기록’을 중시해 원고의 초안이 될 만한 메모들을 사회관계망서비스(SNS) 등에 많이 남겨둔 덕이다. 정 교사의 이런 습관은 과정보다 결과를 중시하는 교육현장에 대한 문제의식과도 맞닿아 있다.

“교육현장에는 보고서, 계획서 이외에는 제대로 된 기록이 별로 없어요. 그 문서를 만드는 과정에서 어떤 이야기들이 오갔는지는 잘 기록되어 있지 않죠. 결과를 중시하는 풍토가 그대로 드러난다는 의미이기도 해요. 하지만 그런 결과에 묻힌 과정에 대한 이야기들이 변화의 시작이에요. 옆 동료들이 무슨 생각을 하는지 알아야 어떤 방향으로 학교를 이끌어갈지 볼 수 있어요.”

같은 이유에서 정 교사는 연수보다는 ‘모임’을 중시한다. 좋은 연수들도 많지만 뜻있는 교사들이 함께 이야기를 풀어나갈 수 있는 교사모임 안에서 더 좋은 교육에 대한 아이디어나 에너지가 나올 수 있다는 생각에서다. 결국 ‘교사들 간의 공감’이 교육을 바꾸어 나갈 수 있는 힘이 될 수 있다는 뜻이다.

정 교사가 <돌직구>에서 지적한 문제 가운데에는 실제 정책에 반영된 것도 있다. ‘공모 사업 축소’가 일례다. 전북교육청은 최근 매년 진행하던 50여개의 공모 사업을 대폭 축소했다. ‘‘닥치고 공모’식의 문화가 학교와 교사를 병들게 한다’는 정 교사의 책 속 진단을 반영한 결과다.

“학교 밖에서 많은 일을 하는 교사들이 흔히 받곤 하는 ‘정작 우리 학교의 일에는 소홀한 것 아니냐’는 비판에서는 저도 자유롭지 않다고 생각합니다. 저도 이제 선배교사의 대열에 들어섰어요. 선한 영향력을 발휘할 수 있는 선배가 되고 싶은데, 잘될지 모르겠네요.”

정 교사가 밝힌 고민이다.

정유미 <함께하는 교육>기자

많은 교사들이 ‘올해 화제의 책’으로 꼽은 <돌직구>에는 과도한 공모사업, 교사의 불필요한 행정업무에 대한 비판은 물론 학교 회계 다시 보기, 교사 공동체 이끌기 등 15년여 교직 경험에 기반한 깊은 이야기가 담겨 있다. 그러나 정 교사가 집필에 투자한 시간은 휴일을 포함해 고작 39일 정도였다. 평소에도 ‘과정에 대한 기록’을 중시해 원고의 초안이 될 만한 메모들을 사회관계망서비스(SNS) 등에 많이 남겨둔 덕이다. 정 교사의 이런 습관은 과정보다 결과를 중시하는 교육현장에 대한 문제의식과도 맞닿아 있다.

“교육현장에는 보고서, 계획서 이외에는 제대로 된 기록이 별로 없어요. 그 문서를 만드는 과정에서 어떤 이야기들이 오갔는지는 잘 기록되어 있지 않죠. 결과를 중시하는 풍토가 그대로 드러난다는 의미이기도 해요. 하지만 그런 결과에 묻힌 과정에 대한 이야기들이 변화의 시작이에요. 옆 동료들이 무슨 생각을 하는지 알아야 어떤 방향으로 학교를 이끌어갈지 볼 수 있어요.”

같은 이유에서 정 교사는 연수보다는 ‘모임’을 중시한다. 좋은 연수들도 많지만 뜻있는 교사들이 함께 이야기를 풀어나갈 수 있는 교사모임 안에서 더 좋은 교육에 대한 아이디어나 에너지가 나올 수 있다는 생각에서다. 결국 ‘교사들 간의 공감’이 교육을 바꾸어 나갈 수 있는 힘이 될 수 있다는 뜻이다.

정 교사가 <돌직구>에서 지적한 문제 가운데에는 실제 정책에 반영된 것도 있다. ‘공모 사업 축소’가 일례다. 전북교육청은 최근 매년 진행하던 50여개의 공모 사업을 대폭 축소했다. ‘‘닥치고 공모’식의 문화가 학교와 교사를 병들게 한다’는 정 교사의 책 속 진단을 반영한 결과다.

“학교 밖에서 많은 일을 하는 교사들이 흔히 받곤 하는 ‘정작 우리 학교의 일에는 소홀한 것 아니냐’는 비판에서는 저도 자유롭지 않다고 생각합니다. 저도 이제 선배교사의 대열에 들어섰어요. 선한 영향력을 발휘할 수 있는 선배가 되고 싶은데, 잘될지 모르겠네요.”

정 교사가 밝힌 고민이다.

정유미 <함께하는 교육>기자

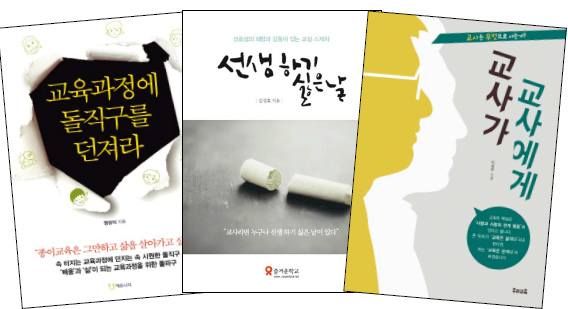

교사들 사이에서 화제가 된 책들. 왼쪽부터 정성식 교사의 ‘교육과정에 돌직구를 던져라‘(에듀니티), 김성효 장학사의 ‘선생 하기 싫은 날‘(즐거운학교), 이성우 교사의 ‘교사가 교사에게‘(우리교육).

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)