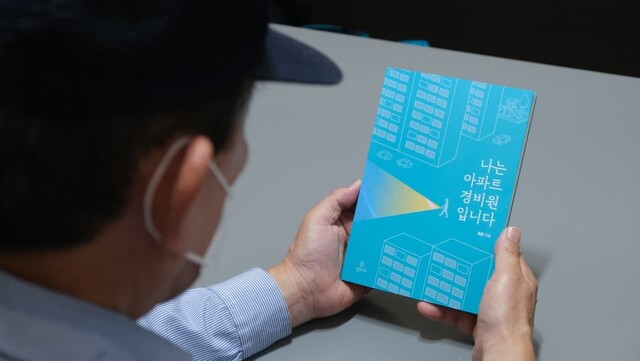

아파트 경비원으로 일하는 최훈(66·필명)씨가 자신이 쓴 <나는 아파트 경비원입니다>(정미소)의 표지를 보고 있다. 이우연 기자 azar@hani.co.kr

수도권 대단지 아파트에서 3년째 경비원으로 일하는 최훈(66·필명)씨는 자신을 영화 ‘갑질본색’의 조연이라고 생각하고 지낸다. ‘갑질’을 저지르는 주연들은 평범한 얼굴을 한 입주민들이다. 한 ‘주연배우’는 폐기물을 몰래 버리고선 수거료 3000원을 내야 한다는 최씨에게 “내가 버린게 아니다”고 오리발을 내민다. 시시티브이(CCTV)라는 단어를 꺼내자 마지못해 수거료를 내겠다고 하지만 거스름돈을 준비해오라는 심부름까지 시킨다. 다른 배우는 최씨에게 자신의 집 현관문 앞 위험 물질을 제거해달라고 요청하는데, 위험 물질의 정체는 갈등을 빚은 이웃이 뿌린 소금이었다. 이사하는 집에 폐기물 처리 가격을 고지하자 ‘돈, 돈 거린다’며 육두문자가 돌아온 일도 있다. 갑질을 당하는 조연배우의 대사는 한마디 밖에 없다. ‘죄송합니다.’

최씨는 경비원으로서 보고 겪고 느낀 것을 틈 나는 대로 이면지에 기록했다. 쌓인 이면지가 제법 두툼해지던 지난해 여름, 장강명 작가가 저서 <책 한번 써봅시다>를 소개하는 유튜브 영상을 친구의 추천으로 보게 됐다. 뭔가에 홀린 듯 장 작가의 이메일 주소를 찾아 “내 글도 책이 될 수 있냐”며 이면지에 쓴 내용을 요약해 보냈다. “저라면 선생님의 책을 사서 읽고 싶다”는 장 작가의 답이 돌아왔다. 최씨의 글은 장 작가의 소개로 출판사 ‘정미소’의 김민섭 대표에게 닿게 되고 지난달 <나는 아파트 경비원입니다>라는 책으로 출간됐다. 지난 27일 서울 강남구의 한 카페에서 만난 최씨는 “유명 작가가 내 글을 원고라고 하고, 나를 작가라고 하는 게 아직도 송구스럽다”고 말했다.

최씨는 1980년대 호황을 누리던 건설 회사에 다니고, 두 곳의 외국계 회사도 거쳤다. 이후 무역 회사를 차렸지만 경영 악화로 폐업했다. 최씨는 “그때의 나는 자신을 스스로 중산층이라 생각하며 앞으로 한 단계씩 더 올라갈 일만 있다고 생각했다”며 “결정의 순간마다 쉬운 선택을 해 이렇게 된 것 같다”고 말했다.

사업이 망한 뒤부터 최씨는 자신을 낮추기 시작했다. 취업 사이트에 수십 군데 이력서를 넣어도 ‘다단계 회사’만 답을 주는 노인 노동시장의 현실 앞에서 움츠러들었다. 경비원이 된 뒤 자신을 낮추는 것은 생존전략이 됐다. 입주민으로부터 갑질을 당할 때면 ‘일단 이 자리를 피하자’는 생각이 든다고 했다. “그럴 때면 나는 사람이 아닌 ‘움직이는 시설물’이라는 생각을 되뇝니다. 그 속에 내 감정이 들어설 틈은 없어요.”

최씨는 경비원으로 일하며 비로소 ‘을의 세계’를 알게 됐다고 말했다. 그는 지난달 서울대 기숙사 휴게실에서 숨진 채 발견된 청소 노동자가 안전관리팀장에게 ‘퇴근 복장 감사합니다’라고 답한 것이 글자 그대로 ‘감사하다’는 마음이 아닌 것을 이해한다. 그도 경비팀장에게 지적을 받으면 “옙, 시정하겠습니다”를 반복하기 때문이다. ‘예’라고 짧게 말해도, 또 말을 덧붙여도 안 되는 게 경비원의 ‘올바른 태도’다.

최씨는 과거의 자신이 투명 노동자들에게 배려라고 했던 행동이 우월한 위치에서 내려다보는 행동이 아니었는지 끊임없이 되돌아보고 있다. 그는 “몸이 낮아지니 눈도 함께 낮아지더라. ‘절대 을’의 자리에서 보니 몰라서 저지른 갑질이 더 많지 않았을까 하는 생각이 들었다. 배려라고 생각한 행동도 갑질이 될 수 있다”고 말했다. 그는 책에서 입주민으로부터 받은 복숭아가 모두 무르고 상한 상태였다는 걸 알게 된 순간 “이런 대접을 받아도 싼 이 자리에 와있는 나에게 문제가 있는 것 같아서 괴로웠다”고 적었다.

세상은 최씨와 같은 이들을 ’필수 노동자’라고 부르며 각종 개선책을 내놓지만 최씨에겐 와 닿지 않는다. 최저임금이 오르면 경비업체는 휴게시간을 더 늘리는 방식으로 임금을 동결하는 꼼수를 쓴다. 오는 10월21일부터 시행되는 공동주택관리법 개정안은 경비원이 경비 업무 외에 수행할 수 있는 업무 범위를 정해놓았지만 이 법이 또 다른 해고를 낳을까 봐 불안하다. 3개월이라는 초단기 계약은 경비원을 어떤 목소리도 낼 수 없는 불안정한 노동자로 만들어버린다. 최씨는 “제도를 만드는 분들이 경비원 생활을 얼마나 잘 아는지는 잘 모르겠다. 이 일을 대신할 사람은 많기 때문에 의견을 내기조차 힘든 게 경비원의 현실”이라고 꼬집었다. 그러면서 “3개월을 수습 기간으로 두되 최소 1년으로만 계약 기간을 늘렸으면 좋겠다”고 말했다.

최씨는 자신은 ‘을이 될 리 없다’고 생각하는 사람들이 한 번이라도 을의 마음을 헤아려보길 바란다. “저 같은 사람도 퇴근하고 집에 가면 당신들과 똑같은 텔레비전 프로그램을 보고, 똑같은 음식을 먹고 사는 보통 사람이란 것을 한 번쯤은 생각해줬으면 좋겠어요.”

아파트 경비원 최훈(66·필명)씨가 이면지에 쓴 <나는 아파트 경비원입니다>(정미소)의 원고. 최씨 제공

글·사진 이우연 기자

azar@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)