초등생 게임아이템 거래, 4명중 1명꼴 사기 경험

범죄 인식없이 단순 ‘클릭’…걸려도 처벌없어 대담해져

범죄 인식없이 단순 ‘클릭’…걸려도 처벌없어 대담해져

#1. 괴물과 싸우는 온라인게임 ‘메이플스토리’를 즐기는 초등학교 6학년생 오아무개군은 얼마 전 게임에서 통용되는 돈인 ‘게임머니’를 주고 상대방한테서 아이템을 받기로 했다. 아이템은 게임에서 쓰는 무기 따위로, 서로 사고 팔 수 있게 돼있다. 그러나 상대방은 게임머니만 챙긴 뒤 아이템을 주지 않고 달아나버렸다. 분통이 터진 오군은 게임업체에 신고했지만, 거래 당시의 화면을 저장하는 등 증거를 확보하지 않아 별다른 조처를 받을 수 없었다.

#2. 역시 초등학교 6학년생인 이아무개군은 “직접 사기를 해 봤다”고 말했다. 이군은 “게임 속에서 아이템 거래를 하며 게임머니 30만원을 주겠다고 하고 3만1원을 줘도 상대가 눈치를 잘 못 챈다”며 “이렇게 남을 속인다”고 했다. 이군은 자신의 게임계정(아이디와 비밀번호)을 판 뒤 비밀번호를 수정해 버리는 방법, 간단한 해킹툴을 통해 남의 계정 정보를 빼내는 방법 등 다양한 사기 수법을 알고 있었다. 이군은 “당해보면 방법을 알게 된다”고 말했다.

이처럼 많은 초등학생들이 온라인게임을 통해 사기를 당하기도 하고 그 수법을 배워 직접 남을 속이기도 한다. 일찍부터 부적절한 상거래에 눈을 뜨고 있는 셈이다. 이런 이유로 초등학생들을 아예 손님으로 받지 않는 피시방이 생겨날 정도다. 서울 관악구의 한 피시방 주인은 “초등학생들이 남의 게임계정을 엿보거나, 심한 경우 컴퓨터에 해킹툴을 깔아 계정 정보를 빼내는 경우가 많아 손님으로 받지 않는다”고 말했다.

지난해 기독교윤리실천운동 등이 전국 8개 초등학교 2214명 대상으로 조사한 결과를 보면, 이미 4명 가운데 한명꼴인 26.6%가 온라인게임을 하며 아이템 사기 피해를 경험했다고 밝혔다.(그래프 참조) 오군은 “아이템 거래를 하면서 친구들 중 열에 여덟, 아홉은 사기를 당해봤을 것”이라고 말했다.

문제는 게임 속에서 남을 속이더라도 쉽게 들통나거나 크게 처벌받지 않는다는 점이다. 게임머니나 아이템은 현실의 재물이 아니어서 현금이 개입되지 않는 한 범죄로 인정되지 않는다. 게임업체가 약관에 따라 피해자에게 보상을 하고 가해자에게 이용정지 처분을 내리는 게 전부다.

이처럼 많은 초등학생들이 온라인게임을 통해 사기를 당하기도 하고 그 수법을 배워 직접 남을 속이기도 한다. 일찍부터 부적절한 상거래에 눈을 뜨고 있는 셈이다. 이런 이유로 초등학생들을 아예 손님으로 받지 않는 피시방이 생겨날 정도다. 서울 관악구의 한 피시방 주인은 “초등학생들이 남의 게임계정을 엿보거나, 심한 경우 컴퓨터에 해킹툴을 깔아 계정 정보를 빼내는 경우가 많아 손님으로 받지 않는다”고 말했다.

지난해 기독교윤리실천운동 등이 전국 8개 초등학교 2214명 대상으로 조사한 결과를 보면, 이미 4명 가운데 한명꼴인 26.6%가 온라인게임을 하며 아이템 사기 피해를 경험했다고 밝혔다.(그래프 참조) 오군은 “아이템 거래를 하면서 친구들 중 열에 여덟, 아홉은 사기를 당해봤을 것”이라고 말했다.

문제는 게임 속에서 남을 속이더라도 쉽게 들통나거나 크게 처벌받지 않는다는 점이다. 게임머니나 아이템은 현실의 재물이 아니어서 현금이 개입되지 않는 한 범죄로 인정되지 않는다. 게임업체가 약관에 따라 피해자에게 보상을 하고 가해자에게 이용정지 처분을 내리는 게 전부다.

전문가들은 이런 환경 속에서 초등학생들의 상거래 인식이 왜곡될 수 있다고 지적한다. 한국컴퓨터생활연구소의 어기준 소장은 “아이들은 범죄에 대한 심각한 인식이 없어, 단순히 당한 것을 만회하려고 하거나 ‘이런 방법이 되네?’라는 호기심으로 남을 속이게 된다”고 말했다. 중앙대 게임콘텐츠연구센터 연구원 오나라 박사는 “게임을 통해 상거래를 배우는 긍정적인 면도 있다”면서도 “지금처럼 아이템 거래가 법적인 정비 없이 개별 게임업체의 자치 영역으로 남는다면, 아이들이 상거래에 대해 왜곡된 인식을 가질 수 있고 이것이 현실 세계로까지 이어질 수 있다”고 말했다. 최원형 기자 circle@hani.co.kr, 유동엽 인턴기자(서울대 국문과 대학원)

상품권 · 휴대전화 통해 손쉽게 게임머니 마련 초등학생들에게 온라인 게임 속 세상은 놀이터나 운동장처럼 친구를 만나는 공간이며, 게임 속 캐릭터는 아이들의 일부다. 게임머니는 바로 그런 게임 속 세상의 생활비인 셈이다. 그렇다면 아이들은 어떻게 게임머니를 마련할까? 게임머니는 게임을 이기거나 괴물을 없앤 대가로, 게임 자체를 통해 버는 게 원칙이지만, 돈을 내고 충전을 하는 일도 잦다. 대표적인 게 선물이나 상품으로 받은 문화상품권을 이용하는 방법이다. 상품권 위의 은박을 벗겨내면 일련번호가 나오고 이것을 인터넷에서 입력하면 현금처럼 사용이 가능하다. ‘틴캐시’, ‘지티카드’ 등 인터넷 및 온라인 게임 전용 상품권도 있고, 게임업체에서 자체 발행해 문구점이나 편의점, 피시방에서 파는 상품권도 있다. 휴대전화나 유선전화, 인터넷 전용선 요금 등을 통한 소액결제로 게임머니를 사기도 한다. 무분별한 소액결제를 막으려고 가입자의 주민번호를 확인하거나 결제 금액을 제한하는 경우도 많지만, 집에 있는 의료보험증만 봐도 부모의 주민번호를 알 수 있기 때문에 큰 효과는 없다. 최원형 기자, 유동엽 인턴기자(서울대학교 국문과 대학원) circle@hani.co.kr

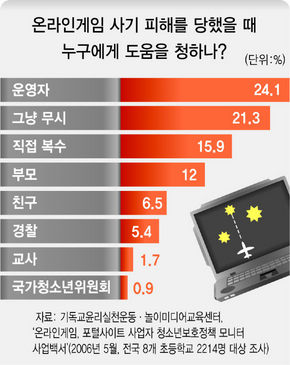

온라인게임 사기 피해를 당했을 때 누구에게 도움을 청하나?

전문가들은 이런 환경 속에서 초등학생들의 상거래 인식이 왜곡될 수 있다고 지적한다. 한국컴퓨터생활연구소의 어기준 소장은 “아이들은 범죄에 대한 심각한 인식이 없어, 단순히 당한 것을 만회하려고 하거나 ‘이런 방법이 되네?’라는 호기심으로 남을 속이게 된다”고 말했다. 중앙대 게임콘텐츠연구센터 연구원 오나라 박사는 “게임을 통해 상거래를 배우는 긍정적인 면도 있다”면서도 “지금처럼 아이템 거래가 법적인 정비 없이 개별 게임업체의 자치 영역으로 남는다면, 아이들이 상거래에 대해 왜곡된 인식을 가질 수 있고 이것이 현실 세계로까지 이어질 수 있다”고 말했다. 최원형 기자 circle@hani.co.kr, 유동엽 인턴기자(서울대 국문과 대학원)

상품권 · 휴대전화 통해 손쉽게 게임머니 마련 초등학생들에게 온라인 게임 속 세상은 놀이터나 운동장처럼 친구를 만나는 공간이며, 게임 속 캐릭터는 아이들의 일부다. 게임머니는 바로 그런 게임 속 세상의 생활비인 셈이다. 그렇다면 아이들은 어떻게 게임머니를 마련할까? 게임머니는 게임을 이기거나 괴물을 없앤 대가로, 게임 자체를 통해 버는 게 원칙이지만, 돈을 내고 충전을 하는 일도 잦다. 대표적인 게 선물이나 상품으로 받은 문화상품권을 이용하는 방법이다. 상품권 위의 은박을 벗겨내면 일련번호가 나오고 이것을 인터넷에서 입력하면 현금처럼 사용이 가능하다. ‘틴캐시’, ‘지티카드’ 등 인터넷 및 온라인 게임 전용 상품권도 있고, 게임업체에서 자체 발행해 문구점이나 편의점, 피시방에서 파는 상품권도 있다. 휴대전화나 유선전화, 인터넷 전용선 요금 등을 통한 소액결제로 게임머니를 사기도 한다. 무분별한 소액결제를 막으려고 가입자의 주민번호를 확인하거나 결제 금액을 제한하는 경우도 많지만, 집에 있는 의료보험증만 봐도 부모의 주민번호를 알 수 있기 때문에 큰 효과는 없다. 최원형 기자, 유동엽 인턴기자(서울대학교 국문과 대학원) circle@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)