노르웨이 오슬로 프로그네르 구역 나프 사무실 앞에 한 사회복지사가 서 있다. 여성, 노령층 등 노동시장 취약계층은 복지서비스 등 공공부문에서 일하는 경우가 많다.

[‘대전환’의 시대] 제2부 대전환을 읽는 열쇳말

4회 복지와 노동의 선순환

4회 복지와 노동의 선순환

노르웨이에 가보니

노르웨이에서 복지는 일하기 싫은 이들의 고통을 더는 ‘진통제’가 아니라 ‘치료제’에 가깝다. 육아·간병 등 가족 문제로 일하는 데 어려움이 큰 이들을 지원하는 것도 복지의 몫이다. 복지와 노동이 선순환할 때 ‘지속 가능한’ 경제가 만들어진다.

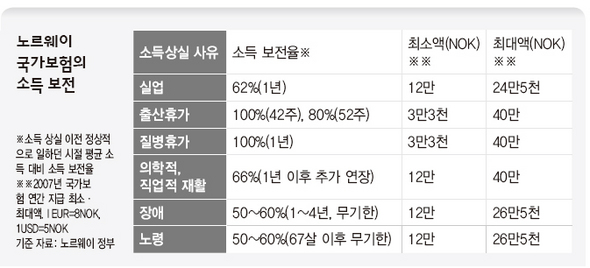

■ 건강해야 일터로 간다 노르웨이 국민들은 자신과 가족의 건강을 돌볼 수 있어야 노동 시장이 제대로 돌아간다고 본다. 정부와 고용주는 병으로 일을 그만두는 노동자들에게 1년(52주) 동안 원래 받던 임금의 100%를 준다. 보통 직장에서 4주 이상 일했다면 누구나 혜택을 받는다. 1년을 쉬고도 노동 능력이 50% 이상 돌아오지 않는다면 추가로 1년 동안 임금의 66% 정도를 재활수당으로 받으며 쉴 수 있다. 여기에 최장 4년까지 장애급여를 따로 받을 수도 있다. 노르웨이인 열명 가운데 한명은 이 급여를 받고 있다. 아이나 아이돌보미가 아플 경우에도 연간 10~20일을 쉴 수 있다.

노르웨이는 질병·장애급여를 주는 데 관대하지만, 다양한 복지 시스템을 통해 이들의 빠른 회복을 지향한다. 사회복지사인 에바 프레우스(69)가 13년째 일하는 ‘아말트후스’도 아파서 일할 수 없는 이들의 회복을 돕는다. 오슬로 지자체 예산으로 운영하는 이 시설에서는 우울증 같은 정신적 아픔을 가진 이들이 서로 고민을 터놓기도 하고 음악 연주회나 미술 활동을 하면서 재활 과정을 밟는다. 프로그램은 약간씩 다르지만 노르웨이에는 동네마다 이런 시설이 있다.

프레우스는 “아말트후스에 오는 이들은 질병급여나 재활수당 생활자가 대부분”이라며 “원래 일자리로 가능한 한 빨리 돌아가도록 도와주는 게 우리의 일”이라고 말했다. 그는 “아픈 이들은 ‘제때’, ‘충분한’ 치유 과정을 거쳐야 한다”며 “질병급여와 재활수당, 아말트후스 같은 복지시설은 그래서 중요하다”고 말했다.

아파서 일 그만둔 노동자에

1년간 원래 임금 100% 보전 ■ 탈락자엔 ‘당근 정책’ 시리아에서 이주해온 파티마(51)는 노르웨이가 고민하는 복지 시스템 ‘장기체류자’다. 노르웨이 여성의 경제활동 참가율은 72%로, 맞벌이가 일반적이다. 하지만 파티마는 세금 내는 일자리를 가져본 적이 거의 없다. 팔레스타인 출신 남편(72)과 결혼해 18년 전 난민 자격으로 노르웨이에 와서 딱 일년 남짓 청소일을 했다. 파티마 부부는 9명의 아이를 두고 아이들 앞으로 나오는 가족수당과 국가보험의 각종 실업·질병·재활급여로 먹고살았다.

노르웨이 정부는 아이 한명당 연간 1만1640크로네(약 230만원)의 가족수당을 주고, 1~3살 때 보육시설을 안 보낼 경우 3만9636크로네(770만원)를 더 준다. 이 돈은 세금도 안 뗀다. 파티마는 “9명 아이들 가운데 6명이 성인이 돼 독립했다”며 “가족수당은 대폭 줄었지만, 5년 전부터는 남편한테 나오는 노후연금으로 살아간다”고 말했다. 노르웨이는 67살이 넘으면 최소 연간 12만크로네(2350만원)의 노후연금이 나온다. 노르웨이 중위소득 가구는 이런저런 세금을 떼고 나면 연간 가처분소득이 33만9200크로네(6635만원)이다. 그러니 파티마 가족은 사실상 복지 시스템에 얹혀살고 있는 셈이다.

최근 파티마는 노동·복지 통합 행정 기관인 ‘나프’가 지난해 새로 도입한 직업 재활 인센티브 프로그램에 참여하기 시작했다. 1주일에 이틀을 한 회사의 요리사로 일하고 하루는 컴퓨터 교육을 받는다. 그러면 한달에 6천크로네(117만원)의 수입이 더 생긴다. 그는 “몸도 아프고 돌볼 아이들이 너무 많아서 일을 안했는데, 이젠 아이들도 다 컸으니 요리사로 일해볼 생각”이라고 말했다.

나프 사무실의 엘리 히네네스(63) 팀장은 “나프의 사회복지사들은 실업자들의 가정환경은 물론 심리적, 육체적 상태를 살펴 다시 일하고 세금을 내는 사회 일원이 되도록 적극 개입한다”며 “노동시장 탈락자들에게 추가 인센티브를 주며 접촉과 개입을 더 늘려가는 방식”이라고 말했다.

연금 수급연령 지나 일할땐

노르웨이 정부는 아이 한명당 연간 1만1640크로네(약 230만원)의 가족수당을 주고, 1~3살 때 보육시설을 안 보낼 경우 3만9636크로네(770만원)를 더 준다. 이 돈은 세금도 안 뗀다. 파티마는 “9명 아이들 가운데 6명이 성인이 돼 독립했다”며 “가족수당은 대폭 줄었지만, 5년 전부터는 남편한테 나오는 노후연금으로 살아간다”고 말했다. 노르웨이는 67살이 넘으면 최소 연간 12만크로네(2350만원)의 노후연금이 나온다. 노르웨이 중위소득 가구는 이런저런 세금을 떼고 나면 연간 가처분소득이 33만9200크로네(6635만원)이다. 그러니 파티마 가족은 사실상 복지 시스템에 얹혀살고 있는 셈이다.

최근 파티마는 노동·복지 통합 행정 기관인 ‘나프’가 지난해 새로 도입한 직업 재활 인센티브 프로그램에 참여하기 시작했다. 1주일에 이틀을 한 회사의 요리사로 일하고 하루는 컴퓨터 교육을 받는다. 그러면 한달에 6천크로네(117만원)의 수입이 더 생긴다. 그는 “몸도 아프고 돌볼 아이들이 너무 많아서 일을 안했는데, 이젠 아이들도 다 컸으니 요리사로 일해볼 생각”이라고 말했다.

나프 사무실의 엘리 히네네스(63) 팀장은 “나프의 사회복지사들은 실업자들의 가정환경은 물론 심리적, 육체적 상태를 살펴 다시 일하고 세금을 내는 사회 일원이 되도록 적극 개입한다”며 “노동시장 탈락자들에게 추가 인센티브를 주며 접촉과 개입을 더 늘려가는 방식”이라고 말했다.

연금 수급연령 지나 일할땐

인센티브로 ‘실버 인력’ 장려 ■ 행복한 은퇴 ‘노후연금’ 카리 마르틴센(77)은 대학에서 약제 기술을 가르치다가 67살에 은퇴했다. 21살부터 일했지만 아이 셋을 키우느라 중간에 쉰 탓에 일한 기간은 38년 정도다. 마르틴센이 받는 노후연금은 세금을 떼고도 매달 1만3천크로네(254만원)다. 공무원이었던 남편도 매달 2만크로네(391만원)씩 받는다. 부부 합산 연금 수입이 세금을 떼고도 연간 40만크로네(7824만원)쯤 되니 노후생활에 부족할 게 없다. 마르틴센 부부는 다른 홀몸 노인한테 말벗이 되는 자원봉사를 하거나 여러가지 취미, 여가생활로 시간을 보낸다. 마르틴슨은 “보통 사람들이 행복하게 살아가는 데 질병급여와 노후연금만큼 중요한 건 없는 것 같다”고 말했다. 하지만 연금 수급 연령인 67살이 넘었다고 모두 일자리를 떠나는 것은 아니다. 노르웨이 정부는 근무 시간을 탄력적으로 조절하고 연금 인센티브를 주면서 노인들도 일하기를 장려한다. 오랜 경험이 필요한 일자리에선 이런 인력들이 특히 제격이다. 가령 여성 사회복지사들은 70살이 넘어서도 일선에서 일하는 경우가 흔하다. 오슬로시 프로그네르 구역 나프 사무실의 부대표인 앙엘리카 폰바에크터 뵈르데(72)는 “나프 시스템 도입으로 일이 많아진데다 경기 침체로 복지서비스 수요가 증가해 1주일에 이틀씩 사무실에 나와 일을 한다”고 말했다. 오슬로/글·사진 정세라 기자 seraj@hani.co.kr

1년간 원래 임금 100% 보전 ■ 탈락자엔 ‘당근 정책’ 시리아에서 이주해온 파티마(51)는 노르웨이가 고민하는 복지 시스템 ‘장기체류자’다. 노르웨이 여성의 경제활동 참가율은 72%로, 맞벌이가 일반적이다. 하지만 파티마는 세금 내는 일자리를 가져본 적이 거의 없다. 팔레스타인 출신 남편(72)과 결혼해 18년 전 난민 자격으로 노르웨이에 와서 딱 일년 남짓 청소일을 했다. 파티마 부부는 9명의 아이를 두고 아이들 앞으로 나오는 가족수당과 국가보험의 각종 실업·질병·재활급여로 먹고살았다.

노르웨이 국가보험의 소득 보전

인센티브로 ‘실버 인력’ 장려 ■ 행복한 은퇴 ‘노후연금’ 카리 마르틴센(77)은 대학에서 약제 기술을 가르치다가 67살에 은퇴했다. 21살부터 일했지만 아이 셋을 키우느라 중간에 쉰 탓에 일한 기간은 38년 정도다. 마르틴센이 받는 노후연금은 세금을 떼고도 매달 1만3천크로네(254만원)다. 공무원이었던 남편도 매달 2만크로네(391만원)씩 받는다. 부부 합산 연금 수입이 세금을 떼고도 연간 40만크로네(7824만원)쯤 되니 노후생활에 부족할 게 없다. 마르틴센 부부는 다른 홀몸 노인한테 말벗이 되는 자원봉사를 하거나 여러가지 취미, 여가생활로 시간을 보낸다. 마르틴슨은 “보통 사람들이 행복하게 살아가는 데 질병급여와 노후연금만큼 중요한 건 없는 것 같다”고 말했다. 하지만 연금 수급 연령인 67살이 넘었다고 모두 일자리를 떠나는 것은 아니다. 노르웨이 정부는 근무 시간을 탄력적으로 조절하고 연금 인센티브를 주면서 노인들도 일하기를 장려한다. 오랜 경험이 필요한 일자리에선 이런 인력들이 특히 제격이다. 가령 여성 사회복지사들은 70살이 넘어서도 일선에서 일하는 경우가 흔하다. 오슬로시 프로그네르 구역 나프 사무실의 부대표인 앙엘리카 폰바에크터 뵈르데(72)는 “나프 시스템 도입으로 일이 많아진데다 경기 침체로 복지서비스 수요가 증가해 1주일에 이틀씩 사무실에 나와 일을 한다”고 말했다. 오슬로/글·사진 정세라 기자 seraj@hani.co.kr

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)