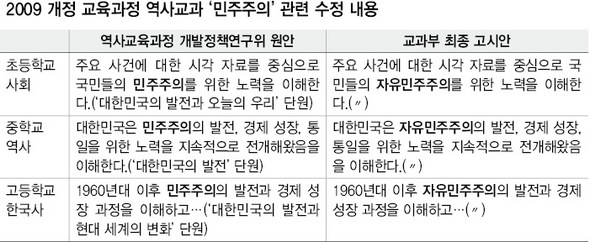

‘2009 개정 역사교육과정’에서 ‘민주주의’라는 용어가 모두 ‘자유민주주의’로 수정되면서, 교육현장에서는 국민들이 4·19 혁명 등의 항거를 통해 일궈온 민주주의의 참뜻은 퇴색하고 이승만·박정희 전 대통령의 독재와 산업화만 미화되는 등 역사교육이 왜곡될 수 있다는 우려가 나오고 있다. 사진은 4·19 혁명 때 숨진 이들의 영정이 모셔진 서울 수유동 국립 4·19 민주묘지의 위령비. 김봉규 기자 bong9@hani.co.kr

‘민주주의’→‘자유민주주의’ 문제점

헌법 뼈대인 민주주의, 협소하게 틀지워

사회적 기본권 중시하는 흐름에 어긋나

유신서 비롯된 개념, 정치자유 억압 우려

헌법 뼈대인 민주주의, 협소하게 틀지워

사회적 기본권 중시하는 흐름에 어긋나

유신서 비롯된 개념, 정치자유 억압 우려

‘민주주의’를 ‘자유민주주의’로 고치자는 주장을 펴는 이들은 “‘자유민주적 기본질서’를 언급한 헌법 정신을 충실히 따르자는 것”이라는 근거를 댄다. 그러나 우리나라 헌법 조문에서 ‘자유민주적 기본질서’라는 말은 전문과 통일을 언급한 조항인 제1장 제4조에 단 두 차례 등장하는 반면, 나머지 부분에서는 모두 ‘민주주의’라는 용어를 쓰고 있다.

제1조 1항에서는 “대한민국은 민주공화국”이라고 명시하고 있고, 제8조 정당에 관한 조문에서는 “민주적 기본질서”라는 말을, 제119조 2항에서는 “경제의 민주화”라는 말을 쓰고 있는 것 등이 대표적이다.

이는 우리나라 헌법 정신이 ‘민주주의’를 뼈대로 삼고 있으며, ‘자유민주적 기본질서’는 하위 개념으로서 부분적인 언급에 지나지 않는다는 것을 말해준다. 헌법학자인 임지봉 서강대 교수는 “헌법에서 말하는 민주주의는 자유민주주의보다 더 넓은 의미로, 자유민주주의뿐 아니라 복지국가를 구성하기 위한 사회민주주의 등도 포괄한다”며 “기존 교과서의 ‘민주주의’ 서술이 헌법 정신을 정확히 반영하고 있다”고 말했다.

우리나라 헌법과 가장 비슷한 헌법으로 꼽히는 독일의 기본법도 마찬가지의 성격을 띄고 있다. 독일 기본법에서도 정당 관련 조항에 ‘자유로운 민주적 기본질서’(freiheitliche demokratische Grundordnung)라는 말이 한 차례 등장하지만, 다른 부분은 모두 ‘민주주의’라는 말을 쓴다. 게다가 경제 관련된 조항에서는 사실상 사회민주주의적 요소를 반영하고 있으며, 이는 우리나라 헌법 역시 마찬가지다.

헌법학자인 오동석 아주대 교수는 “결국 자유민주주의라는 개념은 부분적인 맥락에서만 쓰일 수 있을 뿐 헌법정신 전체를 아우를 수는 없다”고 말했다. 특히 그는 민주주의를 자유민주주의로 협소하게 풀이하려는 배경에는 정치적인 영역이 아닌 경제적인 영역에서의 ‘자유시장’을 강조하려는 의도가 깔려 있다고 지적한다. 과거 대다수 서구 사회에서는 자유시장을 강조한 자본주의의 폐해를 극복하기 위해 정치적 자유는 그대로 강조하되 사회경제적 영역에서는 사회적 기본권을 강조하는 등 헌법 속에서 ‘사회국가’ 이념을 채택했다. 우리나라 헌법 역시 이와 같은 흐름을 받아들였는데, 최근 자유민주주의에 대한 강조에는 경제적 자유권을 확대하려는 의도가 자리하고 있어 우리 헌법의 기본정신과 오히려 맞지 않는다는 것이다.

정치학자인 김비환 성균관대 교수는 “민주주의는 사회주의, 자본주의 등 여러 개념들과 어울려 다양한 형태를 이룰 수 있다”며 “민주주의를 자유민주주의로 바꾸는 것은 결과적으로 민주주의 자체를 협소하게 만들게 된다”고 봤다. 김 교수 역시 “자유주의의 역사를 보면, 개인의 자유권과 재산권을 절대화했던 초기 자유주의로부터 사회공공적 가치 등을 강조하는 등 ‘사회화된 자유주의’로 발전해왔다”며 “현재 자유민주주의에 대한 강조는 이런 흐름과도 맞지 않다”고 말했다.

또 여러 학자들은 우리나라에서 자유민주주의를 강조하는 맥락이 결국 민주주의 정신과 정면으로 배치되는 ‘반공주의’와 연결되는 것 아니냐고 우려한다. 자유민주주의를 강조하는 세력이 근거로 삼는 우리 헌법 속 ‘자유민주적 기본질서’라는 말 자체가 박정희 정권이 영구집권을 위해 만든 유신헌법으로부터 비롯됐기 때문이다. 임지봉 교수는 “다양한 민주주의를 주장할 수 있는 정치적인 자유를 억압하기 위해 자유민주주의를 강조한다는 것 자체가 모순”이라고 비판했다.

우리나라 헌법과 가장 비슷한 헌법으로 꼽히는 독일의 기본법도 마찬가지의 성격을 띄고 있다. 독일 기본법에서도 정당 관련 조항에 ‘자유로운 민주적 기본질서’(freiheitliche demokratische Grundordnung)라는 말이 한 차례 등장하지만, 다른 부분은 모두 ‘민주주의’라는 말을 쓴다. 게다가 경제 관련된 조항에서는 사실상 사회민주주의적 요소를 반영하고 있으며, 이는 우리나라 헌법 역시 마찬가지다.

헌법학자인 오동석 아주대 교수는 “결국 자유민주주의라는 개념은 부분적인 맥락에서만 쓰일 수 있을 뿐 헌법정신 전체를 아우를 수는 없다”고 말했다. 특히 그는 민주주의를 자유민주주의로 협소하게 풀이하려는 배경에는 정치적인 영역이 아닌 경제적인 영역에서의 ‘자유시장’을 강조하려는 의도가 깔려 있다고 지적한다. 과거 대다수 서구 사회에서는 자유시장을 강조한 자본주의의 폐해를 극복하기 위해 정치적 자유는 그대로 강조하되 사회경제적 영역에서는 사회적 기본권을 강조하는 등 헌법 속에서 ‘사회국가’ 이념을 채택했다. 우리나라 헌법 역시 이와 같은 흐름을 받아들였는데, 최근 자유민주주의에 대한 강조에는 경제적 자유권을 확대하려는 의도가 자리하고 있어 우리 헌법의 기본정신과 오히려 맞지 않는다는 것이다.

정치학자인 김비환 성균관대 교수는 “민주주의는 사회주의, 자본주의 등 여러 개념들과 어울려 다양한 형태를 이룰 수 있다”며 “민주주의를 자유민주주의로 바꾸는 것은 결과적으로 민주주의 자체를 협소하게 만들게 된다”고 봤다. 김 교수 역시 “자유주의의 역사를 보면, 개인의 자유권과 재산권을 절대화했던 초기 자유주의로부터 사회공공적 가치 등을 강조하는 등 ‘사회화된 자유주의’로 발전해왔다”며 “현재 자유민주주의에 대한 강조는 이런 흐름과도 맞지 않다”고 말했다.

또 여러 학자들은 우리나라에서 자유민주주의를 강조하는 맥락이 결국 민주주의 정신과 정면으로 배치되는 ‘반공주의’와 연결되는 것 아니냐고 우려한다. 자유민주주의를 강조하는 세력이 근거로 삼는 우리 헌법 속 ‘자유민주적 기본질서’라는 말 자체가 박정희 정권이 영구집권을 위해 만든 유신헌법으로부터 비롯됐기 때문이다. 임지봉 교수는 “다양한 민주주의를 주장할 수 있는 정치적인 자유를 억압하기 위해 자유민주주의를 강조한다는 것 자체가 모순”이라고 비판했다.

최원형 기자 circle@hani.co.kr

최원형 기자 circle@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)