정부는 18일 발표한 ‘제3차 저출산·고령사회 기본계획’ 시안에서, 노인 나이 기준을 현행 65살에서 70살로 올리는 방안을 공론화하기로 했다. 지난 3월 서울 종로구 원각사 무료급식소에서 노인들이 모여 앉아 점심 식사를 하고 있다. 탁기형 선임기자 khtak@hani.co.kr

5가지 통계로 살핀 ‘노인들의 궁핍함’

정부가 노인 나이 기준을 70살로 올리는 방안을 검토하고 있다.

정부는 18일 ‘제3차 저출산·고령화 기본계획’(2016~2020년) 시안을 발표해, 고령사회에 대한 대책으로 현행 65살인 노인 기준을 70살로 올리는 방안을 염두에 두고 사회적 합의를 추진하기로 했다고 밝혔다. 현재는 기초연금을 받거나 지하철이나 국공립 시설을 무료로 이용할 수 있는 연령이 65살부터인데, 재정 부담 등을 고려해 이를 올리겠다는 취지다. 보건복지부는 지난 7월 고령사회 대책 토론회에서 “지금 당장 노인 기준을 70살로 올리면 기초연금 1조9000억원을 포함해 연간 2조3000억원의 재정을 아낄 수 있다”고 밝혔다.

이 방안은 한국 사회의 현실에서 바람직한 방향일까? 한국 사회 노인들의 궁핍함을 보여주는 다섯 가지 통계 수치를 통해 방안의 합리성을 따져봤다.

1. 한국 장년층 평균 퇴직 연령은 53살이다.

한국인의 평균 퇴직 연령은 고용노동부가 밝힌 2014년 기준 통계로 53살이다. 특히 정년까지 일한 비율은 7.6%로 10명 중 1명도 채 되지 않는다.

서울시민을 대상으로 한 면접 조사에서도 비슷한 결과가 나왔다. 2012년 기준 서울시민 1000명의 평균 은퇴 연령은 52.6살이었다. 남성은 54.6살에 은퇴했고, 여성은 49.7살에 은퇴했다.

2. 한국 노인, 정년퇴직 뒤 두번째로 오래 일한다.

한국인들은 직장에서 퇴직한 뒤에도 여전히 일한다. 50대 초반에 직장에서 쫓겨나지만, 이들을 보호할 사회 안전망이 턱없이 부족하다. 이들은 대체로 불안정 노동으로 내몰린다. 고용노동부 자료를 보면, 2014년 1~11월 직장에서 퇴직한 뒤 다시 일자리를 찾은 장년층 199만 8000명 가운데 임시·일용직으로 재취업한 비율은 45.6%였다.

경제협력개발기구(OECD) 2012년 통계를 보면, 한국 남성의 유효 은퇴연령은 평균 71.1살로 멕시코(72.3살)에 이어 2위였다. 여성은 평균 69.8살로 칠레(70.4살)에 이어 역시 2위를 차지했다. 유효 은퇴연령은 노동시장에서 완전히 빠져 더는 경제활동을 하지 않는 나이로, 실질적인 은퇴 시점을 뜻한다. 1과 2를 종합하면, 한국의 장년층은 50대 초반에 직장 밖으로 내몰려 불안정 노동 현장에서 생활임금 정도를 근근이 벌고 있다고 볼 수 있다.

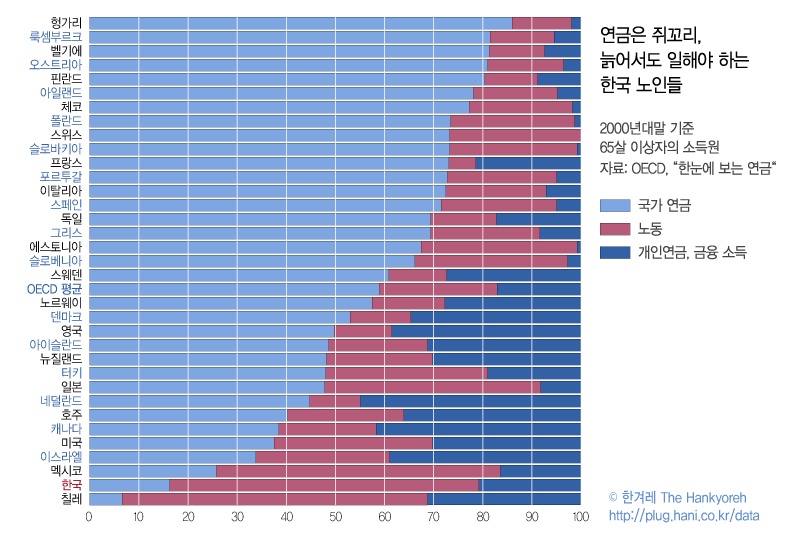

3. 한국 노인의 공적 연금 소득, 16.3%에 불과하다.

한국 장년층이 직장에서 밀려난 뒤 불안정 노동 현장으로 내몰리는 까닭은 사회 안전망이 턱없이 부족하기 때문이다.

OECD 2013년 기준 통계를 보면, 한국 노인의 소득에서 공적연금이 차지하는 비중은 16.3%에 불과하다. 칠레(6.6%)에 이어 두 번째로 낮다. OECD 회원국 평균은 59%다.

반면 한국 노인의 소득에서 노동 소득이 차지하는 비중은 63%나 된다. OECD 국가 가운데 가장 높다. OECD 국가 평균은 24%다. 1~3을 종합하면, 한국의 노인들이 그만큼 국가로부터 복지 지원을 받지 못하는 반면 늙어서도 제대로 은퇴하지 못하고 불안정 노동에 시달리고 있다는 사실을 확인할 수 있다.

이를 보여주는 한국의 GDP 대비 공적연금 지출도 2.1%로, OECD 국가 평균(7.8%)의 27% 수준에 불과하다.

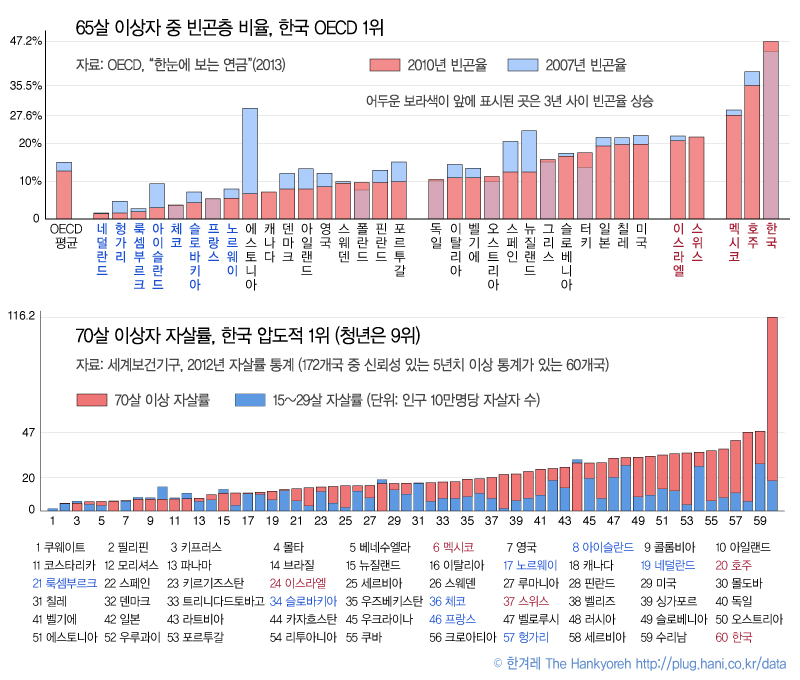

4. 한국 노인 상대 빈곤율, 절대적 1위다.

2012년 기준 통계로 OECD가 2015년 5월 발표한 보고서를 보면, 한국 노인의 상대적 빈곤율이 49.6%에 달해 34개 회원국 가운데 1위인 것으로 나타났다.

노인의 상대적 빈곤율이란, 65살 이상 가구주인 노인 가구의 가처분소득이 전체 가구 가처분소득 중위값의 50% 미만인 인구의 비율을 말한다. 쉽게 말해, 노인 2명 가운데 1명이 중간 계층 평균 소득의 절반도 벌지 못한다는 말이다. OECD 평균은 12.6%로, 한국의 4분의 1 수준이다. 한국 노인의 소득 격차가 최악 수준이라는 말이다.

5. 한국 노인의 자살률, OECD 평균 4배다.

위의 네 가지 통계를 종합하면, 한국 노인들 절반 정도가 최악의 상대적 빈곤에 시달리고 있고, 조기 퇴직 이후에 불안정 노동에 내몰리고 있으며, 공적 연금 부조의 혜택을 거의 받지 못하고 있음을 알 수 있다. 이러니 한국 노인은 절망적 선택을 할 가능성이 커질 수밖에 없다. 한국보건사회연구원이 2013년 내놓은 ‘OECD 국가와 비교한 한국의 인구집단별 자살률 동향과 정책 제언’ 보고서를 보면, 2010년 기준 한국의 65살 이상 노인 인구 10만명당 자살자 수는 80.3명으로, 2010년(34.2명)에 견줘 2.3배나 늘었다.

OECD 25개국의 노인(65살 이상) 인구 10만명당 자살자 수는 2000년 22.5명에서 2010년 20.9명으로 줄었다. 2010년 기준, 한국 노인의 인구 10만명당 자살자 수가 OECD 평균보다 3.8배나 많은 셈이다.

4. 한국 노인 상대 빈곤율, 절대적 1위다.

2012년 기준 통계로 OECD가 2015년 5월 발표한 보고서를 보면, 한국 노인의 상대적 빈곤율이 49.6%에 달해 34개 회원국 가운데 1위인 것으로 나타났다.

노인의 상대적 빈곤율이란, 65살 이상 가구주인 노인 가구의 가처분소득이 전체 가구 가처분소득 중위값의 50% 미만인 인구의 비율을 말한다. 쉽게 말해, 노인 2명 가운데 1명이 중간 계층 평균 소득의 절반도 벌지 못한다는 말이다. OECD 평균은 12.6%로, 한국의 4분의 1 수준이다. 한국 노인의 소득 격차가 최악 수준이라는 말이다.

5. 한국 노인의 자살률, OECD 평균 4배다.

위의 네 가지 통계를 종합하면, 한국 노인들 절반 정도가 최악의 상대적 빈곤에 시달리고 있고, 조기 퇴직 이후에 불안정 노동에 내몰리고 있으며, 공적 연금 부조의 혜택을 거의 받지 못하고 있음을 알 수 있다. 이러니 한국 노인은 절망적 선택을 할 가능성이 커질 수밖에 없다. 한국보건사회연구원이 2013년 내놓은 ‘OECD 국가와 비교한 한국의 인구집단별 자살률 동향과 정책 제언’ 보고서를 보면, 2010년 기준 한국의 65살 이상 노인 인구 10만명당 자살자 수는 80.3명으로, 2010년(34.2명)에 견줘 2.3배나 늘었다.

OECD 25개국의 노인(65살 이상) 인구 10만명당 자살자 수는 2000년 22.5명에서 2010년 20.9명으로 줄었다. 2010년 기준, 한국 노인의 인구 10만명당 자살자 수가 OECD 평균보다 3.8배나 많은 셈이다.

▶참고 데이터 기사 : 노인층 빈곤율과 자살률 세계 1위

이런 상황에서 노인 기준 연령을 65살에서 70살로 올리는 방안은, 안 그래도 열악한 공적 부조의 비중을 더욱 줄여 부족한 사회 안전망을 더욱 파괴하는 결과를 낳고, 이 현상이 고스란히 빈곤에 시달리고 있는 노인들을 벼랑 끝으로 내몰게 된다. 그런데도 노인 기준 연령, 올려야 할까.

이재훈 기자 nang@hani.co.kr

▶참고 데이터 기사 : 노인층 빈곤율과 자살률 세계 1위

이런 상황에서 노인 기준 연령을 65살에서 70살로 올리는 방안은, 안 그래도 열악한 공적 부조의 비중을 더욱 줄여 부족한 사회 안전망을 더욱 파괴하는 결과를 낳고, 이 현상이 고스란히 빈곤에 시달리고 있는 노인들을 벼랑 끝으로 내몰게 된다. 그런데도 노인 기준 연령, 올려야 할까.

이재훈 기자 nang@hani.co.kr

노인 가구 소득원. 그래픽 신기섭 기자

노인 빈곤율과 자살률. 그래픽 신기섭 기자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)