반값 아닌 ‘반값등록금’

교육부 “등록금 총액 13조3천억 중

대학·정부 장학금 7조1천억 달해

수혜학생 주당 근로시간 2시간 줄어”

장학금은 주로 저소득층 혜택

‘반값’ 체감률 높지 않아

“장학금 확대라고 보는 게 맞는데

정책홍보 위해 무리수 둬 문제”

교육부 “등록금 총액 13조3천억 중

대학·정부 장학금 7조1천억 달해

수혜학생 주당 근로시간 2시간 줄어”

장학금은 주로 저소득층 혜택

‘반값’ 체감률 높지 않아

“장학금 확대라고 보는 게 맞는데

정책홍보 위해 무리수 둬 문제”

“반값등록금에 매년 4조원씩 정부 예산을 쓰는데, 체감률이 낮다고 욕만 먹으니까 교육부 담당자들 입장이 난처합니다.”

교육부 관계자는 지난달 19일에 이어 이달 16일 또다시 ‘소득연계형 반값등록금 정책 설명자료’를 내며 난감한 처지를 호소냈다. 박근혜 정부의 반값등록금 제도가 도입되기 전인 2011년에 비해 학생과 학부모의 총 등록금 부담액이 절반으로 낮아졌는데도 여전히 “도대체 뭐가 반값이냐” “나는 옛날과 똑같이 다 낸다” 등 부정적 여론이 많다는 하소연이다. 교육부는 이날 “반값등록금 수혜 학생의 학기 중 주당 평균 근로시간이 2011년 2학기 8시간18분에서 2015년 1학기 6시간18분으로 2시간 감소하고, 같은 기간 주당 평균 학업시간은 16시간12분에서 17시간36분으로 1시간24분 증가했다”며 반값등록금 효과를 알리는 데 주력했다.

하지만 상당수 대학생과 학부모, 전문가들은 장학금 확대 사실은 인정하면서도 정부의 ‘반값등록금’이라는 이름은 현실을 왜곡하거나 최소한 과장하고 있다고 지적한다.

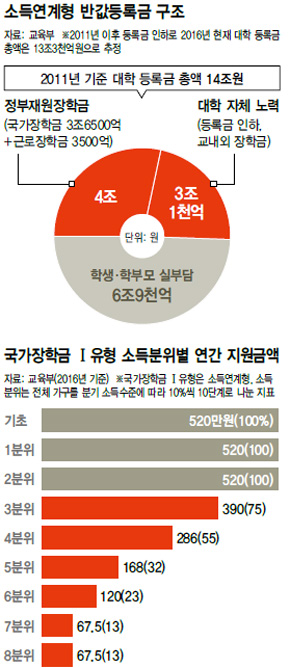

교육부 설명을 들어보면, 2011년 14조원이던 대학 등록금 총액은 정부의 ‘등록금 인하·동결’ 노력으로 2016년 13조3천억원 수준으로 낮아졌다. 반면 2011년 5218억원에 불과했던 정부재원장학금은 2016년 4조109억원에 이른다. 여기에 대학 자체 장학금 3조1천억원을 합하면 모두 7조1천억원이 장학금으로 지급된다. 정부는 공약 시행 당시 전체 등록금이 14조원이었는데, 학생과 학부모의 실제 부담액이 6조9천억원으로 줄어들었으니 ‘반값등록금 완성’이 맞다고 주장한다.

이에 대해 대학교육연구소 쪽은 “정부가 지급하는 국가장학금(4조원) 외에 대학이 지급하는 교내장학금(3조1천억원)은 반값등록금 정책 시행 전에 지급하던 것을 일부 증액하고 성격을 변화시킨 것에 지나지 않는다”고 설명했다.

또한 정부의 반값등록금 정책이 소득에 따라 차등적으로 주는 소득연계형이기 때문에 100% 지원을 받는 저소득층 학생이 있는 반면, 소득 상위 계층 학생들이 받는 장학금은 등록금의 50%에 미치지 못한다는 현실적인 문제도 있다. 소득에 따라 지원되는 국가장학금 Ι유형 지급 비율을 보면, 기초생활수급자부터 소득 1·2분위까지는 100%를 지원받고 3분위는 75%, 4분위는 55%를 지원받는다. 실제로 50~100% 장학금 지원을 받는 학생은 기초생활수급자부터 소득 4분위 대학생 62% 정도인 셈이다.

저소득층 학생이라도 기준 성적(B 학점) 아래로 떨어지면 국가장학금을 주지 않기 때문에, 저소득층 학생 중에서도 반값등록금 혜택을 받지 못하는 경우도 많다. 고려대·이화여대 등 대학·대학원 총학생회는 지난달 12일 기자회견을 열어 “영수증에 현재 금액의 반이 찍혀야 진정한 반값등록금”이라며 “정부가 성적에 따라 학생들을 줄 세우고 소정의 장학금을 지급해주는 지원정책을 펼치면서 반값등록금을 실현했다고 주장하고 있다”고 비판했다.

교육부 안팎에서는 애초 ‘국가장학금 확대’ 혹은 ‘행복등록금’ 같은 다른 이름을 붙였다면 긍정적인 평가를 받았을 텐데 무리하게 ‘반값등록금’이라고 이름짓는 바람에 ‘돈 쓰고 욕먹는’ 정책이 됐다는 지적도 나온다. 김동규(56) 부산 동명대 교수(언론광고학)는 “반값등록금이란 서울시립대처럼 아예 등록금을 반으로 내렸을 경우에나 해당한다”며 “박근혜 정부가 저소득층 등록금 부담을 줄여준 측면이 분명히 있는데 홍보를 위해 무리수를 둔 게 문제”라고 지적했다.

전정윤 기자 ggum@hani.co.kr

교육부 설명을 들어보면, 2011년 14조원이던 대학 등록금 총액은 정부의 ‘등록금 인하·동결’ 노력으로 2016년 13조3천억원 수준으로 낮아졌다. 반면 2011년 5218억원에 불과했던 정부재원장학금은 2016년 4조109억원에 이른다. 여기에 대학 자체 장학금 3조1천억원을 합하면 모두 7조1천억원이 장학금으로 지급된다. 정부는 공약 시행 당시 전체 등록금이 14조원이었는데, 학생과 학부모의 실제 부담액이 6조9천억원으로 줄어들었으니 ‘반값등록금 완성’이 맞다고 주장한다.

이에 대해 대학교육연구소 쪽은 “정부가 지급하는 국가장학금(4조원) 외에 대학이 지급하는 교내장학금(3조1천억원)은 반값등록금 정책 시행 전에 지급하던 것을 일부 증액하고 성격을 변화시킨 것에 지나지 않는다”고 설명했다.

또한 정부의 반값등록금 정책이 소득에 따라 차등적으로 주는 소득연계형이기 때문에 100% 지원을 받는 저소득층 학생이 있는 반면, 소득 상위 계층 학생들이 받는 장학금은 등록금의 50%에 미치지 못한다는 현실적인 문제도 있다. 소득에 따라 지원되는 국가장학금 Ι유형 지급 비율을 보면, 기초생활수급자부터 소득 1·2분위까지는 100%를 지원받고 3분위는 75%, 4분위는 55%를 지원받는다. 실제로 50~100% 장학금 지원을 받는 학생은 기초생활수급자부터 소득 4분위 대학생 62% 정도인 셈이다.

저소득층 학생이라도 기준 성적(B 학점) 아래로 떨어지면 국가장학금을 주지 않기 때문에, 저소득층 학생 중에서도 반값등록금 혜택을 받지 못하는 경우도 많다. 고려대·이화여대 등 대학·대학원 총학생회는 지난달 12일 기자회견을 열어 “영수증에 현재 금액의 반이 찍혀야 진정한 반값등록금”이라며 “정부가 성적에 따라 학생들을 줄 세우고 소정의 장학금을 지급해주는 지원정책을 펼치면서 반값등록금을 실현했다고 주장하고 있다”고 비판했다.

교육부 안팎에서는 애초 ‘국가장학금 확대’ 혹은 ‘행복등록금’ 같은 다른 이름을 붙였다면 긍정적인 평가를 받았을 텐데 무리하게 ‘반값등록금’이라고 이름짓는 바람에 ‘돈 쓰고 욕먹는’ 정책이 됐다는 지적도 나온다. 김동규(56) 부산 동명대 교수(언론광고학)는 “반값등록금이란 서울시립대처럼 아예 등록금을 반으로 내렸을 경우에나 해당한다”며 “박근혜 정부가 저소득층 등록금 부담을 줄여준 측면이 분명히 있는데 홍보를 위해 무리수를 둔 게 문제”라고 지적했다.

전정윤 기자 ggum@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)