`정인이 사건''피의자 입양모에 대한 1차 공판기일을 일주일 앞둔 6일 오전 서울 양천구 서울남부지방법원 앞에 시민들이 보낸 조화가 놓여있다. 이종근 선임기자 root2@hani.co.kr

“지난해 입양한 아이 혹시 잘 크고 있나요?”

전남 지역에 살고 있는 ㄱ씨는 최근 군청으로부터 지난해 6월 입양한 아들(2)이 잘 지내고 있는지 확인하는 전화를 받고 언짢았다. 군청 관계자는 ‘새해인사’라며 전화를 걸어온 뒤 아들의 이름을 말하며 건강하게 잘 지내고 있는지를 물었다. 양부모의 학대로 목숨을 잃은 정인이 사건 이후 지방자치단체가 자신을 의심한다고 느낀 ㄱ씨는 <한겨레>에 “사회에 좋은 일을 하기 위해 입양을 결심했고, 까다로운 입양절차를 거쳤을 뿐만 아니라 입양기관의 사후관리도 철저하게 잘 받고 있는데 갑자기 지자체에서 연락이 오니 황당했다”며 “앞서 자녀 셋을 키우는 동안 단 한 번도 군청에서 연락이 온 적이 없었는데 정인이 사건 이후 콕 찍어 안부를 물어서 우리를 잠재적 ‘아동학대범’으로 보는 것 같았다”고 말했다.

아동학대 사건이었던 입양아 정인이 사건이 입양문제로 연결되면서 입양가족에 대한 사회적 낙인을 우려하는 목소리가 나온다.

세명의 자녀를 입양해 키웠던 신아무개(60)씨는 최근 평소 연락이 뜸하던 지인으로부터 자녀들의 안부를 묻는 전화를 몇차례 받았다. 그가 여러명의 자녀를 입양해서 키우는 사실은 다니는 교회 안에서도 널리 알려진 사실이다. “갑자기 연락이 와 자녀가 잘 있는지를 묻는 것이 좀 불쾌했어요.” 신씨는 “정인이 사건 이후 자녀의 안부를 묻는 주변의 전화를 받았는데 무섭고 불쾌한 생각이 드는 것은 어쩔 수 없었다”며 “입양 가족에서 아동학대가 많지 않고 정인이 사건은 매우 이례적인 사건인데 모든 입양가족이 잠재적으로 아동을 학대할 수 있다는 낙인이 생기면 입양문화가 위축될 수밖에 없다”고 토로했다.

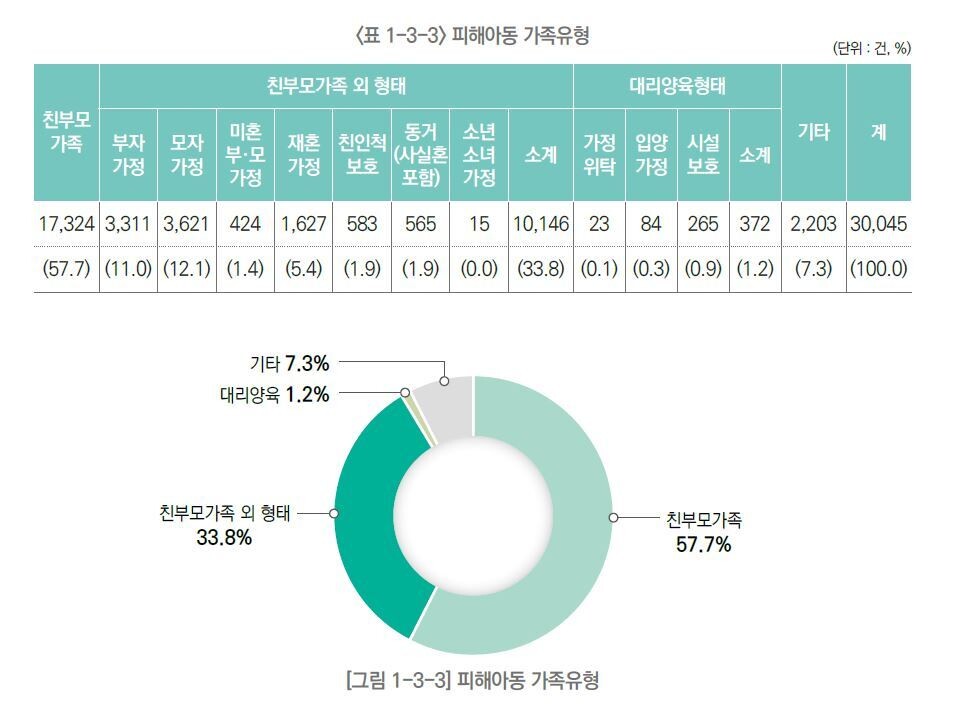

신씨의 지적처럼 아동학대 통계를 보면 아동학대 가해자가 입양부모인 경우는 드문 것으로 나타난다. 보건복지부의 ‘2019년 아동학대 주요통계’를 보면 2018년(28명)과 2019년(42명) 아동학대로 사망한 피해 아동은 모두 70명인데 이중 입양가족에서 숨진 아동은 단 한명이다. 2019년 사망한 아동학대 사건의 가해자는 모두 53명이었는데 이중 친모가 26명(49.1%)으로 가장 많았고, 친부 20명(32.7%), 의붓아버지 2명(3.8%)가 뒤를 이었다. 양부·양모는 각각 한명으로 집계됐다. 전체 아동학대 사건 3만45건 중 입양가족에서 발생한 경우는 84건(0.3%)이다.

주변의 곱지 않은 시선, 2012년 입양특례법 시행 이후 까다로운 입양절차 등이 겹치면서 국내 입양아동수는 계속 감소하고 있다. 복지부 자료를 보면 2010년 1462명이던 국내 입양아동수는 2019년 387명으로 줄었다. 학대를 방지하기 위한 입양절차 강화도 중요하지만, 입양가족에 대한 낙인을 줄이고 사회적 지원을 늘려야 한다는 목소리가 나온다.

김지영 전국입양가족연대 국장은 “정인이 사건은 아동학대가 문제인데 입양문제로 치환되면서 입양가족에 대한 부정적인 시선이 강해져 최근 결연될 아이를 기다리는 예비 입양부모들 사이에서 입양 신청취소를 고민한다는 이야기도 나온다”며 “혈연중심 사회인 한국에서 입양문화가 위축되면 그 피해는 고스란히 아동들에게 돌아갈 수밖에 없다”고 말했다.

이재호 기자

ph@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)