[매거진 esc] 커버스토리 / 메뉴판의 숨겨진 심리학

심리학…‘바삭한’ ‘육즙 가득한’ 형용사 걷어내고 읽어야 현명한 선택

심리학…‘바삭한’ ‘육즙 가득한’ 형용사 걷어내고 읽어야 현명한 선택

메뉴판은 식당의 여행지도다. 차림표, 식단표 같은 단어도 쓰이지만 사람들에겐 ‘메뉴판’이란 말이 친숙하다. 고작 몇 문장과 숫자(가격)가 적혀 있는 게 전부지만 ‘퀴진(요리 혹은 요리법)의 문법’이 숨어 있다. 우리가 미처 알아채지 못한 비밀도 감춰져 있다.

11시 방향과 1시 방향

맨 마지막 위치에 시선 꽂혀

매출 25% 증가까지

산지 특정 표현도

고르는 이 감성 자극

메뉴판은 심리전이다

메뉴판은 심리전이다

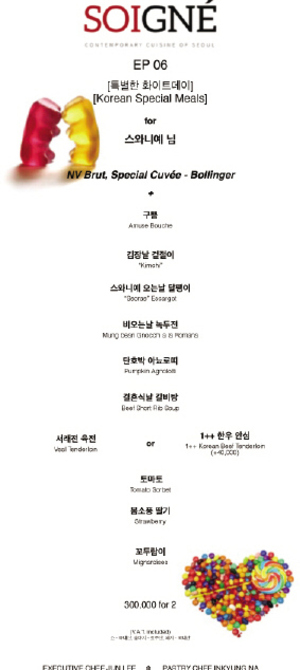

서울 반포동의 레스토랑 ‘스와니예’의 이준 셰프는 메뉴판을 자주 만든다. 임시로 운영되는 팝업 레스토랑을 종종 열기 때문이다. 처음에는 퍼세이(Per Se: 미국 셰프 토머스 켈러의 고급 레스토랑)의 메뉴판을 참조했다. 흰 종이에 글자만 빼곡한, 마치 신문기사 같은 메뉴판이었다. ‘버터 포치트 노바스코샤 랍스터’란 메뉴명 아래에는 식재료 설명이 있다. 메뉴명은 조리법(버터 포치트)과 산지(노바스코샤)를 붙인 주재료(바닷가재)로 구성되어 있다. 퍼세이를 참조한 긴 나열식 메뉴판을 내밀자 손님들은 읽지 않고 종업원을 불러 자세히 물었다. 어차피 설명을 해야 한다면 굳이 긴 이름의 메뉴판은 필요가 없다는 생각이 들었다. 간결하게 ‘애피타이저/파스타 선택/디저트 선택’이라 적고 아이스크림과 커피를 형상화한 그림을 넣었다. 와인잔 그림도 3개 넣었다. 그림은 호평을 받았다. ‘와인 페어링’이라 적었을 때보다 와인이 많이 팔렸다. 손님들은 이미지를 좋아한다. 강조하고 싶은 내용은 붉은색이나 별표를 붙였다. 이 역시 효과가 컸다. 메뉴판에 따라 팝업 레스토랑의 매출 정도를 따져보면서 몇 가지 결론을 얻었다. 11시 방향에 적은 음식이 가장 인기가 많다는 점, ‘셰프 추천’, ‘오늘의 특별메뉴’는 거의 다 팔린다는 점 등을 알았다. ‘폐업 점포정리’처럼 내일이면 살 수 없을지도 모른다는 심리가 작용했다. 같은 메뉴라도 메뉴판에 적혀 있는 위치에 따라 판매 정도가 달랐다. 그는 “메뉴 디자인은 심리전이다”라며 “(메뉴판은) 도로 표지판 같은 건데 어떻게 만드느냐에 따라 고객이 잘 따라가거나 머뭇거린다”고 말한다. 샐러드 앞에 ‘진하디진한’, ‘아찔한 맛의’ 같은 표현도 써봤다. 형용사는 큰 힘을 발휘했다. 음식 맛이 충분히 받쳐준다면 과감한 표현도 꺼리지 않게 됐다.

서울 반포동의 레스토랑 ‘스와니예’의 이준 셰프는 메뉴판을 자주 만든다. 임시로 운영되는 팝업 레스토랑을 종종 열기 때문이다. 처음에는 퍼세이(Per Se: 미국 셰프 토머스 켈러의 고급 레스토랑)의 메뉴판을 참조했다. 흰 종이에 글자만 빼곡한, 마치 신문기사 같은 메뉴판이었다. ‘버터 포치트 노바스코샤 랍스터’란 메뉴명 아래에는 식재료 설명이 있다. 메뉴명은 조리법(버터 포치트)과 산지(노바스코샤)를 붙인 주재료(바닷가재)로 구성되어 있다. 퍼세이를 참조한 긴 나열식 메뉴판을 내밀자 손님들은 읽지 않고 종업원을 불러 자세히 물었다. 어차피 설명을 해야 한다면 굳이 긴 이름의 메뉴판은 필요가 없다는 생각이 들었다. 간결하게 ‘애피타이저/파스타 선택/디저트 선택’이라 적고 아이스크림과 커피를 형상화한 그림을 넣었다. 와인잔 그림도 3개 넣었다. 그림은 호평을 받았다. ‘와인 페어링’이라 적었을 때보다 와인이 많이 팔렸다. 손님들은 이미지를 좋아한다. 강조하고 싶은 내용은 붉은색이나 별표를 붙였다. 이 역시 효과가 컸다. 메뉴판에 따라 팝업 레스토랑의 매출 정도를 따져보면서 몇 가지 결론을 얻었다. 11시 방향에 적은 음식이 가장 인기가 많다는 점, ‘셰프 추천’, ‘오늘의 특별메뉴’는 거의 다 팔린다는 점 등을 알았다. ‘폐업 점포정리’처럼 내일이면 살 수 없을지도 모른다는 심리가 작용했다. 같은 메뉴라도 메뉴판에 적혀 있는 위치에 따라 판매 정도가 달랐다. 그는 “메뉴 디자인은 심리전이다”라며 “(메뉴판은) 도로 표지판 같은 건데 어떻게 만드느냐에 따라 고객이 잘 따라가거나 머뭇거린다”고 말한다. 샐러드 앞에 ‘진하디진한’, ‘아찔한 맛의’ 같은 표현도 써봤다. 형용사는 큰 힘을 발휘했다. 음식 맛이 충분히 받쳐준다면 과감한 표현도 꺼리지 않게 됐다.

메뉴판에도 명당자리가 있다

메뉴판에도 명당자리가 있다

가천대학교 관광경영학과 함선옥 교수는 “메뉴판에는 몇 가지 원칙이 깔려 있다”고 말한다. 이 원칙들은 ‘메뉴 심리학’에 기초한 것이다. 이미 미국 등 외식문화가 발달한 나라의 레스토랑에서는 적극적으로 활용하고 있는 분야다. 기본은 식당의 콘셉트와 맞아야 한다. 분식집은 경비 절감 차원에서 알록달록 크게 적은 메뉴판을 벽에 붙이고, 고급식당은 두꺼운 커버를 활용해 손님이 각자 볼 수 있는 메뉴판을 제공한다.

이준 셰프가 알아낸 ‘11시 방향’은 모든 식당에 적용될까? 음식이 적힌 위치는 손님의 선택에 큰 영향을 미친다. 메뉴 심리학을 들여다보면 메뉴판의 첫 줄(11시와 1시 방향)과 맨 마지막 위치가 명당이다. 애피타이저, 주식, 디저트 등 구획을 나눈다면 구획의 첫 줄도 명당이다. 이 위치에 전략적인 메뉴 배치를 해서 매출이 25% 증가했다는 연구결과가 있다. 반면 왼쪽 하단은 ‘버려진 땅’이다. 미국 학자들은 ‘메뉴 시베리아’라고도 부른다. 주인의 전략에 따라 낮은 수익의 메뉴는 ‘메뉴 시베리아’에, 고수익 메뉴는 명당에 적어놓을 수 있다.

가천대학교 관광경영학과 함선옥 교수는 “메뉴판에는 몇 가지 원칙이 깔려 있다”고 말한다. 이 원칙들은 ‘메뉴 심리학’에 기초한 것이다. 이미 미국 등 외식문화가 발달한 나라의 레스토랑에서는 적극적으로 활용하고 있는 분야다. 기본은 식당의 콘셉트와 맞아야 한다. 분식집은 경비 절감 차원에서 알록달록 크게 적은 메뉴판을 벽에 붙이고, 고급식당은 두꺼운 커버를 활용해 손님이 각자 볼 수 있는 메뉴판을 제공한다.

이준 셰프가 알아낸 ‘11시 방향’은 모든 식당에 적용될까? 음식이 적힌 위치는 손님의 선택에 큰 영향을 미친다. 메뉴 심리학을 들여다보면 메뉴판의 첫 줄(11시와 1시 방향)과 맨 마지막 위치가 명당이다. 애피타이저, 주식, 디저트 등 구획을 나눈다면 구획의 첫 줄도 명당이다. 이 위치에 전략적인 메뉴 배치를 해서 매출이 25% 증가했다는 연구결과가 있다. 반면 왼쪽 하단은 ‘버려진 땅’이다. 미국 학자들은 ‘메뉴 시베리아’라고도 부른다. 주인의 전략에 따라 낮은 수익의 메뉴는 ‘메뉴 시베리아’에, 고수익 메뉴는 명당에 적어놓을 수 있다.

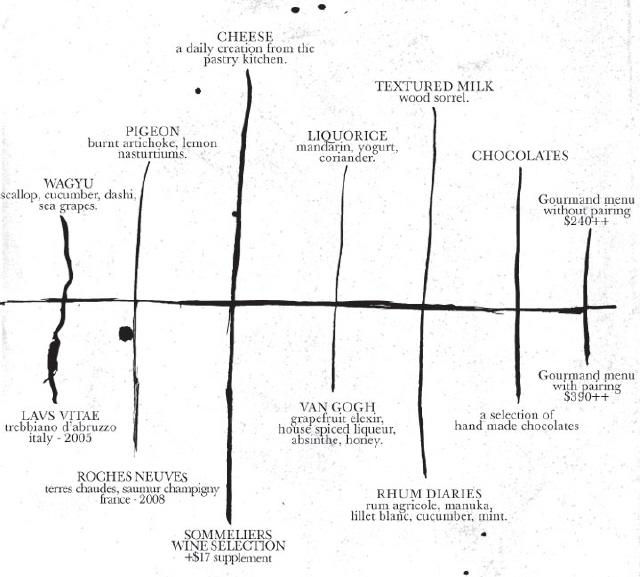

싱가포르의 고급 레스토랑 ‘티플링 클럽’의 메뉴판은 간결미를 뽐낸다. 코스요리가 메뉴판의 3분의 2 이상 차지하는데, 가격은 쉽게 눈에 안 띈다. 손님의 눈길이 잘 안 가는 오른쪽 끝자락에 작은 크기로 적혀 있다. 가격에 관한 관심을 분산시켜 매출을 올리는 전략이다. ‘메뉴명-메뉴 설명(조리법, 들어가는 식재료 등)-가격’ 형태로 적는 것이 일반적이다. 주인이 전략가라면 메뉴판에 적을 숫자도 고민거리다. 3만원보다는 2만9500원이라 적을 것이다. 2만원에 가까워 보인다. 미국 식당 메뉴판에서 95센트보다는 94센트를, 1달러보다는 99센트라 적힌 것을 흔히 본다. 우리는 ‘2인분은 ○○원’을 흔히 본다. 당연히 1인용보다 총가격이 높다. 손님은 일일이 계산하지 않고 1인용보다 합리적인 가격이라고 추측한다. 더구나 대부분 저렴한 음료가 포함된 경우가 많다. 재료가 1인용보다 적은 것은 당연한 것. 맥도널드 같은 프랜차이즈들은 메뉴명 앞에 숫자를 적는다. 손님이 빨리 고르게 해 회전속도를 높여 매출을 높이려는 전략이다.

싱가포르의 고급 레스토랑 ‘티플링 클럽’의 메뉴판은 간결미를 뽐낸다. 코스요리가 메뉴판의 3분의 2 이상 차지하는데, 가격은 쉽게 눈에 안 띈다. 손님의 눈길이 잘 안 가는 오른쪽 끝자락에 작은 크기로 적혀 있다. 가격에 관한 관심을 분산시켜 매출을 올리는 전략이다. ‘메뉴명-메뉴 설명(조리법, 들어가는 식재료 등)-가격’ 형태로 적는 것이 일반적이다. 주인이 전략가라면 메뉴판에 적을 숫자도 고민거리다. 3만원보다는 2만9500원이라 적을 것이다. 2만원에 가까워 보인다. 미국 식당 메뉴판에서 95센트보다는 94센트를, 1달러보다는 99센트라 적힌 것을 흔히 본다. 우리는 ‘2인분은 ○○원’을 흔히 본다. 당연히 1인용보다 총가격이 높다. 손님은 일일이 계산하지 않고 1인용보다 합리적인 가격이라고 추측한다. 더구나 대부분 저렴한 음료가 포함된 경우가 많다. 재료가 1인용보다 적은 것은 당연한 것. 맥도널드 같은 프랜차이즈들은 메뉴명 앞에 숫자를 적는다. 손님이 빨리 고르게 해 회전속도를 높여 매출을 높이려는 전략이다.

알고도 속는 형용사의 전략

알고도 속는 형용사의 전략

메뉴판의 행간에도 비밀은 숨어 있다. ‘해산물 샐러드’와 ‘육즙이 풍부한 이탈리아식 해산물 샐러드’ 중 무엇을 고르겠는가? 주머니 사정보다는 음식이 주는 쾌락적인 측면을 강조한다. 읽는 순간 입안 가득 고이는 흥건하고 고소한 육즙이 떠오른다. ‘벨벳처럼 부드러운 초콜릿 무스’나 ‘바삭바삭한 감자튀김’, ‘쫄깃한 수제비’ 등은 이런 심리학을 100% 활용한 메뉴명이다. 스탠퍼드대 언어학자 댄 주래프스키는 저서 <음식의 언어>에서 이런 형용사를 걷어내고 메뉴판을 읽으라고 조언한다. ‘듬뿍 넣은’, ‘신선하고 잘 익은 사과로 만든’, ‘이국적인 5가지 향신료를 넣은’ 식의 표현은 우리의 감성을 자극한다. 지역을 명시한 것도 전략 중 하나. ‘제주도산 흑돼지’, ‘파주 장단콩으로 만든 두부’ 등은 신뢰성 높은 음식이라는 뉘앙스를 풍긴다. ‘외할머니가 만든’ 같은 ‘전통’, ‘가족’, ‘향수’를 부르는 이름도 같은 맥락이다.

메뉴판의 행간에도 비밀은 숨어 있다. ‘해산물 샐러드’와 ‘육즙이 풍부한 이탈리아식 해산물 샐러드’ 중 무엇을 고르겠는가? 주머니 사정보다는 음식이 주는 쾌락적인 측면을 강조한다. 읽는 순간 입안 가득 고이는 흥건하고 고소한 육즙이 떠오른다. ‘벨벳처럼 부드러운 초콜릿 무스’나 ‘바삭바삭한 감자튀김’, ‘쫄깃한 수제비’ 등은 이런 심리학을 100% 활용한 메뉴명이다. 스탠퍼드대 언어학자 댄 주래프스키는 저서 <음식의 언어>에서 이런 형용사를 걷어내고 메뉴판을 읽으라고 조언한다. ‘듬뿍 넣은’, ‘신선하고 잘 익은 사과로 만든’, ‘이국적인 5가지 향신료를 넣은’ 식의 표현은 우리의 감성을 자극한다. 지역을 명시한 것도 전략 중 하나. ‘제주도산 흑돼지’, ‘파주 장단콩으로 만든 두부’ 등은 신뢰성 높은 음식이라는 뉘앙스를 풍긴다. ‘외할머니가 만든’ 같은 ‘전통’, ‘가족’, ‘향수’를 부르는 이름도 같은 맥락이다.

화려한 사진이나 삽화도 식욕을 자극한다. ‘새마을식당’, ‘한신포차’ 등 10개가 넘는 프랜차이즈를 운영하는 ‘더 본 코리아’의 메뉴판은 먹음직스러운 사진이 주인공이다. 더 본 코리아 김용희 마케팅팀장은 “매출에 영향이 있다”며 “외국인들에게 특히 도움이 된다”고 한다. ‘밍글스’나 ‘다이닝 인 스페이스’, ‘루이쌍끄’ 같은 고급 레스토랑이나 호텔 메뉴판에는 사진이 없다. 심지어 아예 메뉴판이 없는 곳도 있다. 함 교수는 “고급 레스토랑은 이미 그곳의 메뉴를 알고 오는 이가 많기 때문”이라고 한다.

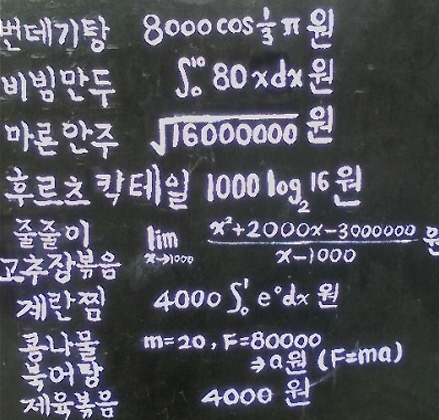

종종 인터넷 세상에서는 개성 강한 메뉴판이 화제다. 2011년께 한 대학의 축제 주점에 등장한 ‘수학공식 메뉴판’은 지금도 회자된다. ‘마른안주’와 칵테일의 가격은 루트와 로그 등 수학문제를 풀어야 알 수 있다. 15세기 말 처음 프랑스에서 사용한 메뉴판은 실용성보다는 명화처럼 아름답게 만드는 데 더 신경을 썼다고 한다. 메뉴판은 손님과 주인의 대화 창구다. 숨겨진 비밀을 알고 고르는 것도 원활한 소통을 위한 한 방법이다.

화려한 사진이나 삽화도 식욕을 자극한다. ‘새마을식당’, ‘한신포차’ 등 10개가 넘는 프랜차이즈를 운영하는 ‘더 본 코리아’의 메뉴판은 먹음직스러운 사진이 주인공이다. 더 본 코리아 김용희 마케팅팀장은 “매출에 영향이 있다”며 “외국인들에게 특히 도움이 된다”고 한다. ‘밍글스’나 ‘다이닝 인 스페이스’, ‘루이쌍끄’ 같은 고급 레스토랑이나 호텔 메뉴판에는 사진이 없다. 심지어 아예 메뉴판이 없는 곳도 있다. 함 교수는 “고급 레스토랑은 이미 그곳의 메뉴를 알고 오는 이가 많기 때문”이라고 한다.

종종 인터넷 세상에서는 개성 강한 메뉴판이 화제다. 2011년께 한 대학의 축제 주점에 등장한 ‘수학공식 메뉴판’은 지금도 회자된다. ‘마른안주’와 칵테일의 가격은 루트와 로그 등 수학문제를 풀어야 알 수 있다. 15세기 말 처음 프랑스에서 사용한 메뉴판은 실용성보다는 명화처럼 아름답게 만드는 데 더 신경을 썼다고 한다. 메뉴판은 손님과 주인의 대화 창구다. 숨겨진 비밀을 알고 고르는 것도 원활한 소통을 위한 한 방법이다.

글·사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr, 도움말: 가천대학교 함선옥 교수, 참고문헌: 단행본 <음식의 언어>, 논문 <슬림 바이 디자인: 높은 수익 및 건강한 식단을 위한 메뉴 전략>

글·사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr, 도움말: 가천대학교 함선옥 교수, 참고문헌: 단행본 <음식의 언어>, 논문 <슬림 바이 디자인: 높은 수익 및 건강한 식단을 위한 메뉴 전략>

맨 마지막 위치에 시선 꽂혀

매출 25% 증가까지

산지 특정 표현도

고르는 이 감성 자극

체크리스트 같은 메뉴판. 이태원의 ‘5BEY’

화이트데이에 맞춰 만든 스와니예의 메뉴판.

미국의 레스토랑 ‘퍼세이’의 신문 기사 같은 메뉴판.

미국 뉴욕공립도서관에서 보관하고 있는 1900년대 메뉴판(출처 뉴욕공립도서관 아카이브)

강렬한 삽화가 호기심을 부르는 메뉴판. 신당동에 있는 이탈리아 레스토랑 ‘브레라’.

싱가포르에 있는 레스토랑 ‘티플링 클럽’. 가운데 선 위로는 음식이, 아래는 어울리는 와인명이 적혀 있다.

화려하고 큰 사진을 활용하는 메뉴판. ‘한신포차’.

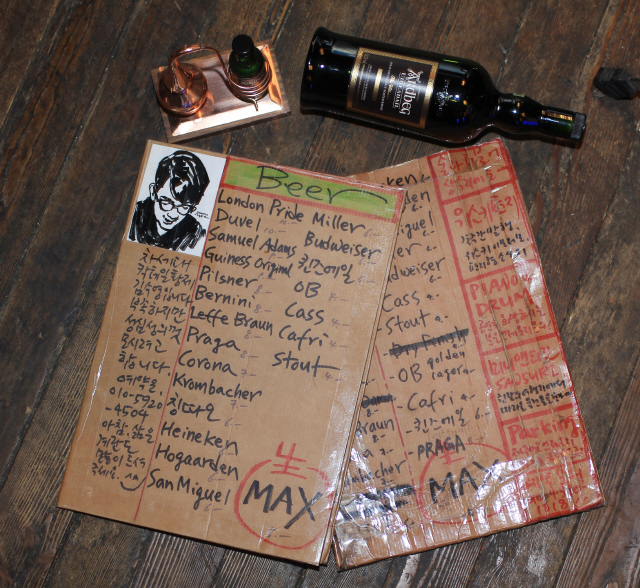

상수동 ‘상수리바’의 메뉴판. 주인 김명렬씨가 직접 만들어 비용이 거의 들지 않았다.

이태원 분식집 ‘풀림분교’. 식당 콘셉트에 맞춰 위트 있는 삽화를 넣었다.

스와니예의 메뉴는 자세한 설명과 앙증맞은 아이콘으로 구성돼 있다.

한 대학의 축제 주점에서 선보인, 일명 ‘수학공식 메뉴판’

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC] 스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1229/53_17038084296564_20231227503552.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)