이(E)채널 <노는 언니> 방송 화면. 올림픽을 ‘☆림픽’으로 자막처리 했다. 이채널 유튜브 갈무리

2020 도쿄올림픽이 끝난 뒤 방송가에도 올림픽 열풍이 불고 있다. 인기종목 메달리스트는 물론, 비인기종목 선수들까지 각종 예능 프로그램에 출연하며 열기를 이어가는 모양새다. 그런데 방송사별로 올림픽을 표기하는 방식이 미묘하게 다르다. 지상파 방송국은 ‘도쿄올림픽’이라는 말을 그대로 썼지만, 케이블 방송인 이(E)채널의 <노는 언니>는 올림픽을 ‘☆림픽’으로 자막처리 했다. 이유가 뭘까?

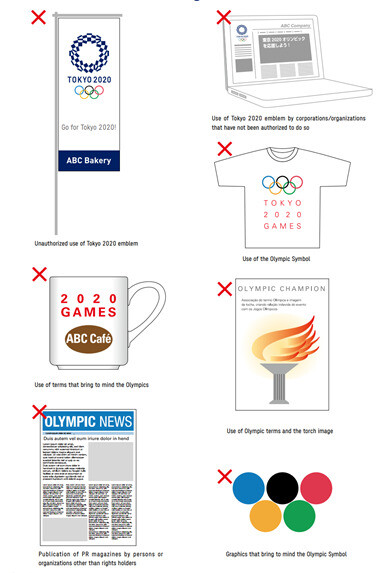

비밀은 올림픽 상표권에 있다. 국제올림픽위원회(IOC)는 올림픽과 관련된 각종 브랜드를 상표로 등록해 강하게 보호하고 있다. 국제올림픽위원회가 발간한 ‘브랜드 보호 가이드라인’을 보면 올림픽 로고는 물론 마스코트, 엠블럼, 메달, 성화 관련 이미지도 보호 대상이다. 올림픽, 올림피즘, 올림피언, 올림피아드 등의 용어 또한 사용을 제한한다. 심지어 ‘더 빨리, 더 높이, 더 강하게’(Faster, Higher, Stronger)라는 올림픽 슬로건을 영어, 일본어, 라틴어로 사용하는 것도 금지하고 있다.

물론 일부 예외는 있다. 국제올림픽위원회는 △공식스폰서 △중계방송사 △개최 도시 △일본올림픽위원회 △미디어 △기타 대회 조직위원회의 허가를 받은 단체 등은 위 이미지와 용어를 쓸 수 있도록 한다. 다만 미디어는 보도를 목적으로 할 때만 자유롭게 올림픽 관련 상표를 사용할 수 있다. 공식중계사가 아닌 케이블 채널에서 올림픽을 올림픽으로 부르지 못하는 이유다.

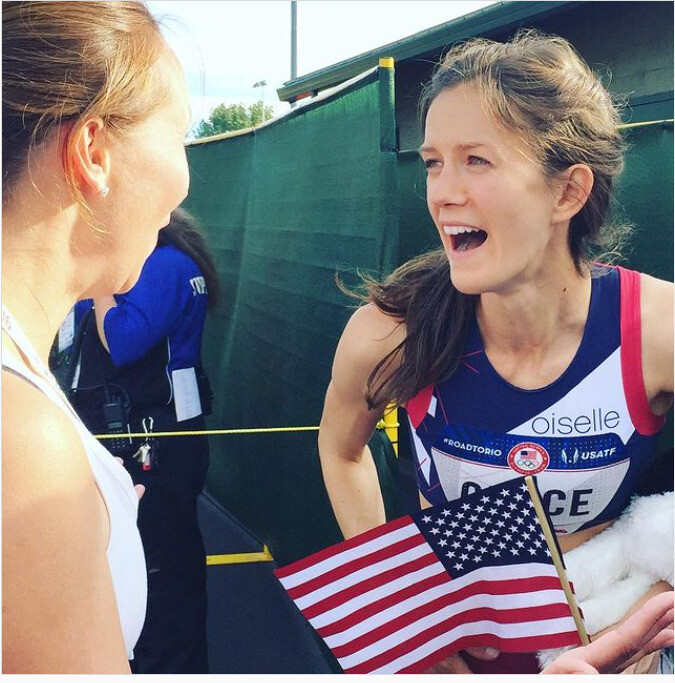

국제올림픽위원회는 이른바 매복 마케팅도 강하게 규제하고 있다. 매복 마케팅은 공식 후원사가 아님에도, 광고 문구 등을 통해 대회 관련 업체라는 인상을 주는 판촉전략을 뜻한다. 실제 미국올림픽위원회는 2016년 7월 리우 대회 때 여성 스포츠의류 브랜드 와젤(oiselle)이 인스타그램을 통해 자신들이 후원하는 육상선수 케이트 그레이스를 응원하는 게시글을 올리자, 사진에 찍힌 선수의 옷에 올림픽 오륜이 보인다는 이유로 삭제를 요구했다.

국제올림픽위원회가 예시로 든 매복 마케팅 사례. 이런 식의 마케팅은 올림픽 공식 후원사 등만 할 수 있다. 국제올림픽위원회 제공

와젤이 2016년 7월 인스타그램에 게시했던 케이트 그레이스(오른쪽)의 사진. 유니폼 중앙에 오륜이 그려져 있다. 와젤은 기존에 올렸던 게시글을 삭제하고, 리우 대회가 끝난 뒤 다시 올렸다. 와젤 인스타그램 갈무리

국제올림픽위원회가 이처럼 올림픽 상표 사용에 제한을 두는 것은 후원을 통해 얻는 수익 때문이다. 올림픽의 최상급 공식 후원사가 되기 위해서는 최소 2억달러(약 2315억원)가 필요한 것으로 알려져 있다. 이런 후원금은 국제올림픽위원회의 중요한 자금줄이다. 올림픽 브랜드 사용을 제한하지 않을 경우 후원사의 권리를 침해하게 되고, 이는 결국 올림픽의 경쟁력 약화로 이어진다는 것이 국제올림픽위원회의 입장이다.

이준희 기자

givenhappy@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)