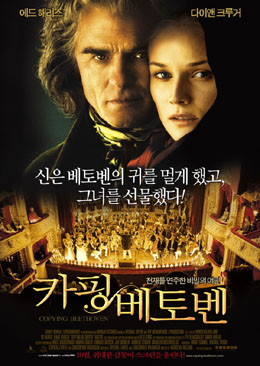

[영화 한 장면] 카핑 베토벤

‘신의 고함’에 귀 멀어버린 천재, ‘신의 언어’ 카피

‘천재의 괴퍅’에 일상 깬 인재, ‘내면의 고요’ 카피

가장 최근에 본 <카핑 베토벤>과 <어거스트 러쉬>는 둘 다 음악영화였다. <카핑 베토벤>이 ‘음악의 성인’이라는 실존인물 베토벤에다 한 여자를 등장시켜 만든 팩션(사실+허구)이라면, <어거스트 러쉬>는 순수한 픽션(허구)이라는 게 다를 뿐, 음악을 통해 나를 만나고 너를 만나고 자연과 세상을 만나는 점에선 같다.

18세기 음악의 도시인 비엔나의 지저분한 천재의 방으로부터 시작되는 <카핑 베토벤>에서 베토벤(에드 해리스 분)은 청각을 잃어버리고 날로 괴퍅해져간다. 삶의 마지막 교향곡인 ‘9번 합창 교향곡’ 초연을 앞둔 베토벤은 자신이 아무렇게나 그려놓은 악보를 연주용으로 깔끔하게 베낄 유능한 카피스트를 찾던 중 음대 우등생 안나 홀츠(다이앤 크루거 분)가 찾아온다. 당시만 해도 여자가 작곡가가 된다는 게 어렵던 시절 훌륭한 작곡가가 되어보겠다는 의욕에 찬 스물세 살 처녀가 그 괴팍한 음악가의 수발을 들겠다고 자청하고 나선 것이다. 위인의 아우라 속에서 자신도 위인이 될 것을 꿈꾼 것이다.

음대 우등생 처녀가 ‘수발’ 자청…의도까지 간파해 교정

하지만 범인과 천재는 한 공간 속에 있지만, 함께 있지 않다. 범인과 천재는 같은 사물을 보지만 똑같이 보지 않는다. 그래서 범인이 그의 파장 속에 안주하는 건 쉬운 일이 아니다.

그런데 안나 홀츠는 베토벤이 잘못 표기한 음표를 보고, 베토벤이 원래 쓰고자 했던 의도를 간파해내서 이를 교정까지 봄으로써 한 순간에 베토벤의 성벽 속으로 진입한다. 괴팍한 베토벤은 악을 쓰고 그가 있는 곳에서 웃옷을 홀라당 벗고 씻으며 젊은 처녀를 가지가지로 곤혹스럽게 한다.

가장 최근에 본 <카핑 베토벤>과 <어거스트 러쉬>는 둘 다 음악영화였다. <카핑 베토벤>이 ‘음악의 성인’이라는 실존인물 베토벤에다 한 여자를 등장시켜 만든 팩션(사실+허구)이라면, <어거스트 러쉬>는 순수한 픽션(허구)이라는 게 다를 뿐, 음악을 통해 나를 만나고 너를 만나고 자연과 세상을 만나는 점에선 같다.

18세기 음악의 도시인 비엔나의 지저분한 천재의 방으로부터 시작되는 <카핑 베토벤>에서 베토벤(에드 해리스 분)은 청각을 잃어버리고 날로 괴퍅해져간다. 삶의 마지막 교향곡인 ‘9번 합창 교향곡’ 초연을 앞둔 베토벤은 자신이 아무렇게나 그려놓은 악보를 연주용으로 깔끔하게 베낄 유능한 카피스트를 찾던 중 음대 우등생 안나 홀츠(다이앤 크루거 분)가 찾아온다. 당시만 해도 여자가 작곡가가 된다는 게 어렵던 시절 훌륭한 작곡가가 되어보겠다는 의욕에 찬 스물세 살 처녀가 그 괴팍한 음악가의 수발을 들겠다고 자청하고 나선 것이다. 위인의 아우라 속에서 자신도 위인이 될 것을 꿈꾼 것이다.

음대 우등생 처녀가 ‘수발’ 자청…의도까지 간파해 교정

하지만 범인과 천재는 한 공간 속에 있지만, 함께 있지 않다. 범인과 천재는 같은 사물을 보지만 똑같이 보지 않는다. 그래서 범인이 그의 파장 속에 안주하는 건 쉬운 일이 아니다.

그런데 안나 홀츠는 베토벤이 잘못 표기한 음표를 보고, 베토벤이 원래 쓰고자 했던 의도를 간파해내서 이를 교정까지 봄으로써 한 순간에 베토벤의 성벽 속으로 진입한다. 괴팍한 베토벤은 악을 쓰고 그가 있는 곳에서 웃옷을 홀라당 벗고 씻으며 젊은 처녀를 가지가지로 곤혹스럽게 한다.

그러나 일단 자신의 파장 안으로 들어온 이에게 천재는 아기처럼 안기게 되어있다. 천재는 외로우니까. 시작이 반이다. 이제 안나 홀츠는 절반의 성공을 거둔 셈이다.

그러나 그는 역시 속세 우등생의 한계에 머물러 있다. 우리 속에선 ‘범생’이지만 우리에서 벗어나 야생의 정글에 들어가면 어쩔 줄 몰라 하는 세상의 교육이 낳은 그런 범생이.

베토벤을 통해 드러난 화음은 그런 신과의 리얼한 삶의 역동

그래서 안나 홀츠는 베토벤의 음표를 베끼듯 그 위인을 카피하려고 한다. 그런데 어찌 천재가 카피해서 될 일인가. 그럼 천재가 아니고 복제겠지! 천재는 모방하거나 만들어지는 게 아니라 발견하는 것이다. 이 세상 속에 가득차 있는 신의 음성을. 자연 속에서, 또 자신 안에 살아있는 신의 숨결을 느끼고 이를 그려내는 것이다.

“공기의 떨림은 인간의 영혼에게 얘기를 하는 신의 숨결이야. 음악은 신의 언어야. 우리 음악가들은 인간들 중 신과 가장 가까운 사람들이지. 우린 신의 목소리를 들어. 신의 입술을 읽고 신의 자식들이 태어나게 하지. 그게 음악가야.”

그러나 일단 자신의 파장 안으로 들어온 이에게 천재는 아기처럼 안기게 되어있다. 천재는 외로우니까. 시작이 반이다. 이제 안나 홀츠는 절반의 성공을 거둔 셈이다.

그러나 그는 역시 속세 우등생의 한계에 머물러 있다. 우리 속에선 ‘범생’이지만 우리에서 벗어나 야생의 정글에 들어가면 어쩔 줄 몰라 하는 세상의 교육이 낳은 그런 범생이.

베토벤을 통해 드러난 화음은 그런 신과의 리얼한 삶의 역동

그래서 안나 홀츠는 베토벤의 음표를 베끼듯 그 위인을 카피하려고 한다. 그런데 어찌 천재가 카피해서 될 일인가. 그럼 천재가 아니고 복제겠지! 천재는 모방하거나 만들어지는 게 아니라 발견하는 것이다. 이 세상 속에 가득차 있는 신의 음성을. 자연 속에서, 또 자신 안에 살아있는 신의 숨결을 느끼고 이를 그려내는 것이다.

“공기의 떨림은 인간의 영혼에게 얘기를 하는 신의 숨결이야. 음악은 신의 언어야. 우리 음악가들은 인간들 중 신과 가장 가까운 사람들이지. 우린 신의 목소리를 들어. 신의 입술을 읽고 신의 자식들이 태어나게 하지. 그게 음악가야.”

이런 말을 하는 베토벤은 통상적인 신앙인과는 거리가 멀다. 그는 자신과 신에 대해 “동굴 속에서 서로 으르렁대는 두 마리의 곰”이라고 한다. 신이 그와는 완전히 동떨어진 저 하늘의 어떤 존재로서가 아니라 그의 삶 속에서 현존하고 있는 것이다. 그 이전의 어떤 음악가도 잡아내지 못해 마침내 베토벤을 통해 드러난 화음들은 그런 신과의 리얼한 삶의 역동일 것이다.

음악은 레슨 선생으로부터 배우는 게 아니다. 자연으로부터, 신으로부터, 자신의 가슴으로부터 나오는 소리를 듣는 것이다. 그것이 베토벤이 말하고자 하는 요지가 아닐까.

베토벤은 “신께선 어떤 사람 귀엔 속삭이지만, 내게는 고함을 지른다”면서 “그래서 귀가 멀었다”고 한다.

관념이나 교리의 신이 아니라 내면에서 살아 숨쉬는 신

인간이 멀쩡한 대나무에 바람 구멍을 뚫어 소리를 내고, 멀쩡한 흙을 주무르고 두드리고 삶고 구워 도자기를 만들듯이 신은 베토벤의 귀를 멀게 하고, 헨렌 켈러에겐 눈과 귀와 입까지 멀게 했다. 그 고통스런 통로를 통해 인간에 대한 연민과 희망을 연주하기 위해. 베토벤이 그것을 안 것이다. 자신에게 주어진 것을 고통스러워하면서도 그것은 신의 저주가 아니라 자신이 특별히 선택되었다는 것을. 그것을 인식했으니 베토벤은 도(道)에 들어선 셈이다.

베토벤은 자신도 귀가 멀기 전까지는 그런 소리를 제대로 듣지 못했다고 말한다. 그러면서 안나 홀츠에게 그런 소리를 듣기 위해 ‘내면의 고요’를 가지라고 한다.

“그 고요함이 자네를 감싸면 자네 영혼이 노래할 수 있어.”

그런 고요함이 없이 늘 파도가 일렁이기만 한다면 바다 속의 진주를 발견하긴 어렵다. 하지만 그 보다 더 중요한 것이 있다. 믿음이다. 베토벤은 말한다.

“예술가란 자신에 대한 믿음을 가진 사람이지.”

안나 홀츠가 사는 수녀원의 원장은 베토벤을 ‘신을 모독하는 사람’이라고 경멸하지만, 수녀원장이 오직 관념이나 교리적 도그마 속에서만 신을 알고 있다면 베토벤은 내면에서 살아 숨쉬는 신을 만나고 있다.

그리스도적 영성의 첫출발은 “신은 이 가슴에 현존하고 있다”는 믿음이며, 불교적 깨달음의 첫 출발도 “내 안에 부처가 있어서, 이미 내가 부처”라는 믿음이다. 그런 믿음 없는 출발에서 나와 신이, 또 나와 ‘신의 음성’(음악)이 만날 길은 없다.

이런 말을 하는 베토벤은 통상적인 신앙인과는 거리가 멀다. 그는 자신과 신에 대해 “동굴 속에서 서로 으르렁대는 두 마리의 곰”이라고 한다. 신이 그와는 완전히 동떨어진 저 하늘의 어떤 존재로서가 아니라 그의 삶 속에서 현존하고 있는 것이다. 그 이전의 어떤 음악가도 잡아내지 못해 마침내 베토벤을 통해 드러난 화음들은 그런 신과의 리얼한 삶의 역동일 것이다.

음악은 레슨 선생으로부터 배우는 게 아니다. 자연으로부터, 신으로부터, 자신의 가슴으로부터 나오는 소리를 듣는 것이다. 그것이 베토벤이 말하고자 하는 요지가 아닐까.

베토벤은 “신께선 어떤 사람 귀엔 속삭이지만, 내게는 고함을 지른다”면서 “그래서 귀가 멀었다”고 한다.

관념이나 교리의 신이 아니라 내면에서 살아 숨쉬는 신

인간이 멀쩡한 대나무에 바람 구멍을 뚫어 소리를 내고, 멀쩡한 흙을 주무르고 두드리고 삶고 구워 도자기를 만들듯이 신은 베토벤의 귀를 멀게 하고, 헨렌 켈러에겐 눈과 귀와 입까지 멀게 했다. 그 고통스런 통로를 통해 인간에 대한 연민과 희망을 연주하기 위해. 베토벤이 그것을 안 것이다. 자신에게 주어진 것을 고통스러워하면서도 그것은 신의 저주가 아니라 자신이 특별히 선택되었다는 것을. 그것을 인식했으니 베토벤은 도(道)에 들어선 셈이다.

베토벤은 자신도 귀가 멀기 전까지는 그런 소리를 제대로 듣지 못했다고 말한다. 그러면서 안나 홀츠에게 그런 소리를 듣기 위해 ‘내면의 고요’를 가지라고 한다.

“그 고요함이 자네를 감싸면 자네 영혼이 노래할 수 있어.”

그런 고요함이 없이 늘 파도가 일렁이기만 한다면 바다 속의 진주를 발견하긴 어렵다. 하지만 그 보다 더 중요한 것이 있다. 믿음이다. 베토벤은 말한다.

“예술가란 자신에 대한 믿음을 가진 사람이지.”

안나 홀츠가 사는 수녀원의 원장은 베토벤을 ‘신을 모독하는 사람’이라고 경멸하지만, 수녀원장이 오직 관념이나 교리적 도그마 속에서만 신을 알고 있다면 베토벤은 내면에서 살아 숨쉬는 신을 만나고 있다.

그리스도적 영성의 첫출발은 “신은 이 가슴에 현존하고 있다”는 믿음이며, 불교적 깨달음의 첫 출발도 “내 안에 부처가 있어서, 이미 내가 부처”라는 믿음이다. 그런 믿음 없는 출발에서 나와 신이, 또 나와 ‘신의 음성’(음악)이 만날 길은 없다.

자신의 몸까지 씻어달라며 ‘벽’ 넘어서

그런 베토벤의 영혼 속에서 안나 홀츠는 조금씩 깨어난다. 그러나 천재와 인재의 한계는 분명하다. 천재는 복잡하지 않다. 단순하다. 교육과 관념이 만들어낸 인재처럼 다양한 관념과 지식을 불러내거나 계산하지 않고, 자신의 내면의 흐름을 따를 뿐이다.

안나 홀츠의 애인인 건축가가 심혈을 기울여 설계한 다리 모형이 첫선을 보이던 날 안나 홀츠는 그 설계에 만족하지 못하면서도 상대방이 기분 상하지 않을 립서비스 하는 일에 고심하지만, 베토벤은 지팡이로 단숨에 그 모형을 쓸어 무너뜨려 버린다. “그 다리엔 영혼이 없다”는 것이다. 놀라서 잡아먹을 듯이 달려드는 건축가에게 베토벤은 “너는 육지를 잇지만, 나는 영혼을 잇는다”고 말한다.

또한 천재는 평소엔 고집불통이었던 모습과 달리 안나 홀츠가 자신에게 화가 나 수녀원으로 돌아가 버리자 수녀원으로 찾아가 사과할 줄 안다. 어떤 자존심에 대한 계산 없이 그저 무릎을 꿇고.

그리고 베토벤은 안나 홀츠에게 자신의 몸을 씻어달라고 부탁한다. 그러나 안나 홀츠는 쭈뼛쭈뼛한다. 베토벤의 부탁은 남녀로서의 성적인 표현이라기보다는 벽을 넘어섰다는 의미다. 하지만 안나 홀츠는 여전히 그 벽을 넘어서지 못한다. 내면의 흐름을 따르기보다는 제도와 도덕과 관념과 교육과 남의 시선을 따르는 인재인 것이다. 결국 그런 것들이 삶의 음악을 막고 있다. 전류의 흐름을 막고 있다. 나와 음악이, 그대와 내가 하나로 관통하는 것을 막고 있다.

자신을 잊고 자신을 벗을 때 터지는 봇물인 기쁨의 아이러니

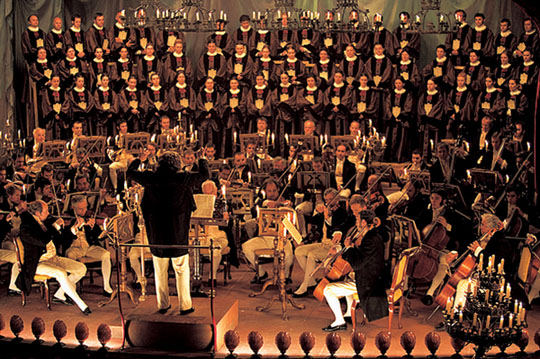

하지만 늘 궁하면 통하고, 막힌 데서 뚫리는 법. 베토벤이 9번 합창 교향곡을 초연하는 날 안나 홀츠는 애인과 함께 관객의 한명으로 참석했지만, 귀가 멀어서 오케스트라의 연주를 들을 수 없어 교통하기 어려운 베토벤을 외면하지 못한다. 그는 오케스트라단 속에 숨어서 지휘봉을 잡은 베토벤을 향해 모든 신호를 보내준다. 베토벤은 안나 홀츠라는 안테나를 통해 오케스트라단과 교감하며 지휘봉을 휘두르기 시작한다.

자신의 몸까지 씻어달라며 ‘벽’ 넘어서

그런 베토벤의 영혼 속에서 안나 홀츠는 조금씩 깨어난다. 그러나 천재와 인재의 한계는 분명하다. 천재는 복잡하지 않다. 단순하다. 교육과 관념이 만들어낸 인재처럼 다양한 관념과 지식을 불러내거나 계산하지 않고, 자신의 내면의 흐름을 따를 뿐이다.

안나 홀츠의 애인인 건축가가 심혈을 기울여 설계한 다리 모형이 첫선을 보이던 날 안나 홀츠는 그 설계에 만족하지 못하면서도 상대방이 기분 상하지 않을 립서비스 하는 일에 고심하지만, 베토벤은 지팡이로 단숨에 그 모형을 쓸어 무너뜨려 버린다. “그 다리엔 영혼이 없다”는 것이다. 놀라서 잡아먹을 듯이 달려드는 건축가에게 베토벤은 “너는 육지를 잇지만, 나는 영혼을 잇는다”고 말한다.

또한 천재는 평소엔 고집불통이었던 모습과 달리 안나 홀츠가 자신에게 화가 나 수녀원으로 돌아가 버리자 수녀원으로 찾아가 사과할 줄 안다. 어떤 자존심에 대한 계산 없이 그저 무릎을 꿇고.

그리고 베토벤은 안나 홀츠에게 자신의 몸을 씻어달라고 부탁한다. 그러나 안나 홀츠는 쭈뼛쭈뼛한다. 베토벤의 부탁은 남녀로서의 성적인 표현이라기보다는 벽을 넘어섰다는 의미다. 하지만 안나 홀츠는 여전히 그 벽을 넘어서지 못한다. 내면의 흐름을 따르기보다는 제도와 도덕과 관념과 교육과 남의 시선을 따르는 인재인 것이다. 결국 그런 것들이 삶의 음악을 막고 있다. 전류의 흐름을 막고 있다. 나와 음악이, 그대와 내가 하나로 관통하는 것을 막고 있다.

자신을 잊고 자신을 벗을 때 터지는 봇물인 기쁨의 아이러니

하지만 늘 궁하면 통하고, 막힌 데서 뚫리는 법. 베토벤이 9번 합창 교향곡을 초연하는 날 안나 홀츠는 애인과 함께 관객의 한명으로 참석했지만, 귀가 멀어서 오케스트라의 연주를 들을 수 없어 교통하기 어려운 베토벤을 외면하지 못한다. 그는 오케스트라단 속에 숨어서 지휘봉을 잡은 베토벤을 향해 모든 신호를 보내준다. 베토벤은 안나 홀츠라는 안테나를 통해 오케스트라단과 교감하며 지휘봉을 휘두르기 시작한다.

위대한 작품을 탄생시키는 건 천재지만, 그 천재를 낳은 것은 여성이라던가.

마침내 자신이 키운 안나 홀츠를 통해 천재는 자연과 하나가 되어버린다. 이제는 안나 홀츠의 손끝을 바라볼 필요가 없다. 이미 오케스트라와 하나가 되었다는 것은 그들의 소리가 밖이 아니라 안에서 들린다는 의미다. 이제 베토벤은 눈을 감고 신들린 지휘를 한다. 실제 이 영화를 촬영하면서 이 마지막 장면에서 감독이 컷을 외쳤는데도 에드 해리스의 지휘에 몰입된 오케스트라는 연주를 멈추지 않았고, 끝까지 긴 곡을 다 연주했다고 한다. 우리는 ‘나’를 위해서 자신 뿐 아니라 세상이라도 훨훨 태울 듯한 욕망을 불태우지만, 정작 기쁨은 그 자신을 잊고 자신을 벗을 때 드디어 봇물처럼 터진다는 게 얼마나 아이러니인가.

사고의 파고가 멈춰 나를 잊고 나와 자연이, 그리고 친구와 친구가, 그대와 내가 하나의 흐름 속에서 하나의 전류에 감전되는 전율과 기쁨을 한번도 맛보지 못한다면 이 생을 헛산 것이다. 어찌 그 전율이 베토벤만의 전유물이랴. 그러니 어찌 놓칠 것인가. 단 한 번만이라도. 음악 속에서든, 그 무엇에서든 간에.

(다음 영화는 역시 음악 영화인 <어거스트 러쉬>다.)

조현 한겨레 종교전문기자 cho@hani.co.kr

위대한 작품을 탄생시키는 건 천재지만, 그 천재를 낳은 것은 여성이라던가.

마침내 자신이 키운 안나 홀츠를 통해 천재는 자연과 하나가 되어버린다. 이제는 안나 홀츠의 손끝을 바라볼 필요가 없다. 이미 오케스트라와 하나가 되었다는 것은 그들의 소리가 밖이 아니라 안에서 들린다는 의미다. 이제 베토벤은 눈을 감고 신들린 지휘를 한다. 실제 이 영화를 촬영하면서 이 마지막 장면에서 감독이 컷을 외쳤는데도 에드 해리스의 지휘에 몰입된 오케스트라는 연주를 멈추지 않았고, 끝까지 긴 곡을 다 연주했다고 한다. 우리는 ‘나’를 위해서 자신 뿐 아니라 세상이라도 훨훨 태울 듯한 욕망을 불태우지만, 정작 기쁨은 그 자신을 잊고 자신을 벗을 때 드디어 봇물처럼 터진다는 게 얼마나 아이러니인가.

사고의 파고가 멈춰 나를 잊고 나와 자연이, 그리고 친구와 친구가, 그대와 내가 하나의 흐름 속에서 하나의 전류에 감전되는 전율과 기쁨을 한번도 맛보지 못한다면 이 생을 헛산 것이다. 어찌 그 전율이 베토벤만의 전유물이랴. 그러니 어찌 놓칠 것인가. 단 한 번만이라도. 음악 속에서든, 그 무엇에서든 간에.

(다음 영화는 역시 음악 영화인 <어거스트 러쉬>다.)

조현 한겨레 종교전문기자 cho@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)