[영화 한 장면] 어거스트 러쉬

하룻밤 풋사랑과 아이, 그리고 11년만의 해후

자연의 소리 가슴에 담아 끝내 핏줄 부른 음

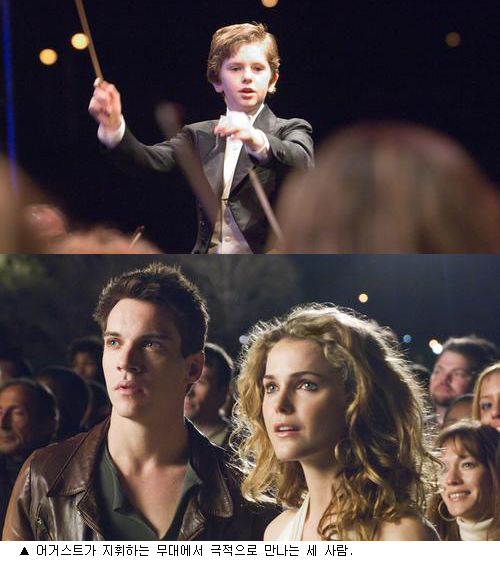

<어거스트 러쉬>가 있어서 행복했다. 그리고 행복하다. <어거스트 러쉬>는 음악영화 제목이자, 그 영화의 주인공인 11살 소년 에반(프레디 하이모어분)의 ‘예명’이다. 태어나자마자 버림 받아 보육원에서 자라온 에반이 음악적 영감을 통해 잃어버린 엄마와 아빠를 찾아가는 여정에서 들려주는 음악은 지금도 내 심장의 고동과 함께 울려 퍼지고 있다.

모든 자연의 소리에서 엄마를 느끼는 에반의 꿈결 같은 <8월의 랩소디(August’s Rapsody)>뿐만이 아니라 보육원에서 나와 ‘거리의 아이’가 된 에반이 거리에서 두드리는, 실제로는 카키 킹(Kaki King)이 친 즉흥적 기타음악(Bari Improv와 Ritual Dance)은 가끔씩 스스로를 가두어 자연음을 듣지 못하게 하는 장벽을 단숨에 날려버린다. 어린 아이가 기타의 현을 벗어나 기타통 자체를 두드리는 그 자유 자재함은 시원하고 통쾌한 태풍이다.

나뭇결 바람소리에도 엄마의 숨결 느끼며 음악 키워

<어거스트 러쉬>가 있어서 행복했다. 그리고 행복하다. <어거스트 러쉬>는 음악영화 제목이자, 그 영화의 주인공인 11살 소년 에반(프레디 하이모어분)의 ‘예명’이다. 태어나자마자 버림 받아 보육원에서 자라온 에반이 음악적 영감을 통해 잃어버린 엄마와 아빠를 찾아가는 여정에서 들려주는 음악은 지금도 내 심장의 고동과 함께 울려 퍼지고 있다.

모든 자연의 소리에서 엄마를 느끼는 에반의 꿈결 같은 <8월의 랩소디(August’s Rapsody)>뿐만이 아니라 보육원에서 나와 ‘거리의 아이’가 된 에반이 거리에서 두드리는, 실제로는 카키 킹(Kaki King)이 친 즉흥적 기타음악(Bari Improv와 Ritual Dance)은 가끔씩 스스로를 가두어 자연음을 듣지 못하게 하는 장벽을 단숨에 날려버린다. 어린 아이가 기타의 현을 벗어나 기타통 자체를 두드리는 그 자유 자재함은 시원하고 통쾌한 태풍이다.

나뭇결 바람소리에도 엄마의 숨결 느끼며 음악 키워

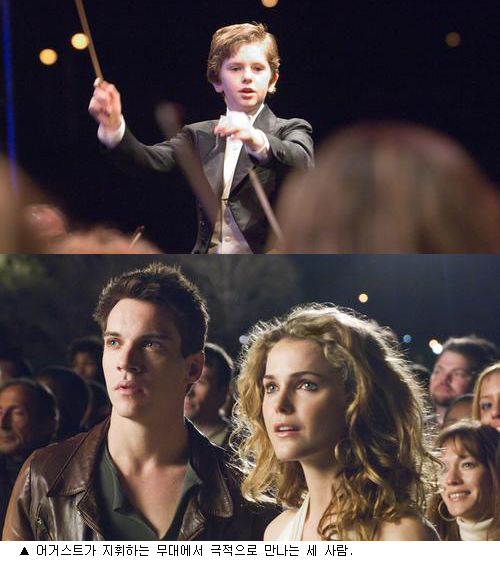

<어거스트 러쉬>는 단 하룻밤 만에 에반을 잉태한 두 음악가의 만남으로부터 시작된다. 남자는 밴드 싱어이자 기타리스트이고, 여자는 첼리스트다. 대중음악가와 클래식 음악가가 만난 것이다. 멋진 밴드 싱어이자 기타리스트인 루이스(조나단 리스 마이어스 분)와 촉망 받는 첼리스트인 라일라는 우연히 파티에서 만나 서로에게 빠져들고, 그날 밤 옥상에서 별을 보며 하룻밤 사랑을 나누게 된다. 그러나 라일라를 최고의 음악가로 키우려 하는 아버지는 둘의 만남을 허용치 않고 곧바로 딸을 강제로 차에 태운 뒤 비행장으로 가 딸과 함께 뉴욕을 떠났다. 이로써 둘의 재회는 무산된다. 그러나 얼마 뒤 라일라는 ‘그날 밤’의 관계로 인해 임신한 사실을 알게 된다. 임신 중 라일라는 사고를 당하게 되고, 병실에서 깨어나 보니 뱃속의 아이는 없다. 아버지는 라일라에게 사고 도중 아이를 사산했다고 거짓말을 한다. 그러나 실제론 아이는 정상적으로 태어났다. 아버지는 그 사실을 숨긴 채 라일라의 필체를 조작해 아이를 보육원에 맡겨버렸다.

루이스와 라일라의 아들 에반은 보육원의 다른 아이들과 많이 다르다. 그는 언제나 엄마를 느낀다고 한다. 나무 사이에서 불어오는 바람 소리를 비롯한 모든 소리를 통해 엄마의 숨결을 느낀다는 것이다. 에반은 부모만이 자신의 음악을 알아볼 수 있을 거라는 믿음으로 혼자 뉴욕으로 향했다. 그러다 우연히 낯선 남자 위저드(로빈 윌리엄스 분)를 만나게 되고, 위저드로 인해 길거리에서 자신만의 천재적인 연주를 펼쳐 보이기 시작한다. 에반의 ‘천재성’을 발견한 데 흥분한 위저드는 에반의 이름을 ‘어거스트 러쉬’로 바꾸고, 본격적으로 그를 내세워 장사를 하려 한다.

아이를 잃은 뒤 아이가 죽었다는데도 단 한순간도 아이를 잊지 못한 채 첼리스트의 길을 포기하고 살았던 라일라는 아버지의 죽음에 즈음해 아이가 살아 있다는 사실을 알고 뉴욕으로 향한다. 그리고 그곳에서 아이를 찾겠다는 희망으로 다시 첼로 연주를 시작한다. 또 밴드 싱어로서의 삶을 버렸던 루이스 역시 11년 전의 운명적 사랑과 음악에의 열정을 좇아 뉴욕으로 향한다.

<어거스트 러쉬>는 결국 우여곡절 끝에 ‘음악’을 통해, 어거스트 러쉬의 공연장에서 셋이 해후하는 것으로 대미를 장식한다.

붓다도 공자도 예수도 밥 먹고 똥 쌌다

<어거스트 러쉬>는 단 하룻밤 만에 에반을 잉태한 두 음악가의 만남으로부터 시작된다. 남자는 밴드 싱어이자 기타리스트이고, 여자는 첼리스트다. 대중음악가와 클래식 음악가가 만난 것이다. 멋진 밴드 싱어이자 기타리스트인 루이스(조나단 리스 마이어스 분)와 촉망 받는 첼리스트인 라일라는 우연히 파티에서 만나 서로에게 빠져들고, 그날 밤 옥상에서 별을 보며 하룻밤 사랑을 나누게 된다. 그러나 라일라를 최고의 음악가로 키우려 하는 아버지는 둘의 만남을 허용치 않고 곧바로 딸을 강제로 차에 태운 뒤 비행장으로 가 딸과 함께 뉴욕을 떠났다. 이로써 둘의 재회는 무산된다. 그러나 얼마 뒤 라일라는 ‘그날 밤’의 관계로 인해 임신한 사실을 알게 된다. 임신 중 라일라는 사고를 당하게 되고, 병실에서 깨어나 보니 뱃속의 아이는 없다. 아버지는 라일라에게 사고 도중 아이를 사산했다고 거짓말을 한다. 그러나 실제론 아이는 정상적으로 태어났다. 아버지는 그 사실을 숨긴 채 라일라의 필체를 조작해 아이를 보육원에 맡겨버렸다.

루이스와 라일라의 아들 에반은 보육원의 다른 아이들과 많이 다르다. 그는 언제나 엄마를 느낀다고 한다. 나무 사이에서 불어오는 바람 소리를 비롯한 모든 소리를 통해 엄마의 숨결을 느낀다는 것이다. 에반은 부모만이 자신의 음악을 알아볼 수 있을 거라는 믿음으로 혼자 뉴욕으로 향했다. 그러다 우연히 낯선 남자 위저드(로빈 윌리엄스 분)를 만나게 되고, 위저드로 인해 길거리에서 자신만의 천재적인 연주를 펼쳐 보이기 시작한다. 에반의 ‘천재성’을 발견한 데 흥분한 위저드는 에반의 이름을 ‘어거스트 러쉬’로 바꾸고, 본격적으로 그를 내세워 장사를 하려 한다.

아이를 잃은 뒤 아이가 죽었다는데도 단 한순간도 아이를 잊지 못한 채 첼리스트의 길을 포기하고 살았던 라일라는 아버지의 죽음에 즈음해 아이가 살아 있다는 사실을 알고 뉴욕으로 향한다. 그리고 그곳에서 아이를 찾겠다는 희망으로 다시 첼로 연주를 시작한다. 또 밴드 싱어로서의 삶을 버렸던 루이스 역시 11년 전의 운명적 사랑과 음악에의 열정을 좇아 뉴욕으로 향한다.

<어거스트 러쉬>는 결국 우여곡절 끝에 ‘음악’을 통해, 어거스트 러쉬의 공연장에서 셋이 해후하는 것으로 대미를 장식한다.

붓다도 공자도 예수도 밥 먹고 똥 쌌다

<어거스트 러쉬>가 베토벤을 그린 <카핑 베토벤>과 다른 것은 판타지가 있긴 하지만 음악이 삶과 자연, 그리고 서로의 가슴 속에서 울려 퍼지고 있기 때문이다.

누구도 삶을 피해갈 수는 없다. 늙음과 병과 죽음을 피해갈 자는 아무도 없다. 이웃과 어울림도 회피할 수 없다. 삶은 현실이다. 붓다도 공자도 예수도 밥을 먹고 똥을 쌌다. 먹고 싸야 살 수 있는 사람이었다. 성철 스님과 김수환 추기경도 마찬가지다.

그래서 베토벤의 교향곡이 음악이 아니라 우리의 삶이야말로 진정한 음악이다. 내가 <카핑 베토벤>보다 <어거스트 러쉬>를 더욱 더 친근하게 느끼는 이유도 그 때문일 것이다. 음악을 위한 삶이 아니라 삶 속에서 음악이 살아있기 때문이다.

부처와 그리스도도 그대와 나를 위해 있다. 우리가 그들을 위해 있는 것이 아니다. 그들은 종을 부리기를 좋아하는 마초이거나 줄을 세워 대장이 되려는 똘마니가 아니다.

음악 또한 그렇다. 우리가 음악을 염려하고 음악가들을 염려할 일이 아니다. 오늘 난 그저 그들이 나를 위해 지었고, 나를 위해 연주한 음악을 황제처럼 즐기겠다.

부처나 그리스도와 같은 고요한 심해를 경애하면서도 온갖 감정의 변화가 실개천처럼 재잘되는 당신의 변화무쌍도 볼 만하고 들을 만한 음악이 아니던가. 베토벤처럼 피아노를 연주하거나 지휘할 줄 몰라도, 음치를 부끄러워하지 않고 허리와 손발을 흐느적거리며 노래를 부르는 그대의 뻔뻔함과 콧노래를 부를 줄 아는 어거스트 러쉬의 친구인 뒷골목의 아이들처럼.

베토벤만이 아니라 우리도 신의 음을 듣고 춤추고 있다. 고통스런 신음과 한서린 울부짖음, 기쁨의 탄성, 슬픔의 흐느낌, 환희의 함성이 모두 음악이다. 모두에게 버림 받은 비탄함으로 절망할 것 같은 어거스트 러쉬가 자연음을 통해 엄마의 숨결과 신성과 음악에 다가서는 모습이 얼마나 가슴 설레게 하는지.

그렇게 그대가 나를 부르는 소리, 내가 그대를 부르는 눈짓. 이것이 바로 진정한 음악이다. 그래서 음악은 귀로 듣는 것이 아니라 가슴으로 듣는 것이다. 관념으로 듣고, 지식으로 듣고, 머리로 듣는 게 아닌 것이다. 그래서 음악은 바로 깨달음이기도 하다.

‘소리 없는 소리’ 듣지 못한다고 채찍 당한 소동파

당송 팔대가의 한명으로 저 유명한 소동파(1036~1101)가 어느 날 여상의 동림 홍룡사에 있는 당대의 고승 상총 선사를 찾았다. 선사는 소동파에게 스님들을 찾아다니면서 유정(有情)설법만 듣고 무정(無情)설법은 들으려 하지 않는다고 질책했다. 소동파는 눈으로 보이는 것밖에 못 보고 귀에 들리는 것밖에 못 들으며, 진정으로 ‘소리 없는 소리’를 듣지 못한다고 채찍한 것이다. 소동파는 선사의 그 말에 그만 막막해졌다. 정신을 잃고 돌아오는 중 길을 가다가 문득 큰 개울물이 흐르는 곳에서 비로소 물소리를 온전히 듣게 되었다. 그 순간 소동파가 무정설법의 도리를 깨닫고 오도송(깨달음의 노래)를 읊었다.

계성변시광장설(溪聲便是廣長舌)/산색기비청정신(山色豈非淸淨身)/야래팔만사천게(夜來八萬四千偈)/타일여하거사인(他日如何擧似人)

(개울에 흐르는 시냇물 소리가 곧 부처님의 크나큰 진리의 설법이다/그렇다면 울긋불긋한 산천초목의 모습이 어찌 청정법신 부처님의 몸이 아니겠는가/하루종일 시냇물이 흐르는 소리 밤이 되면 팔만사천 게송이 되니/이 이치를 어떻게 사람들에게 이해시킬 것인가)

법당 안의 죽은 돌과 나무에서 부처를 보고자 했던 그가 드디어 천지에 부처 아님이 없음을 보게 된 것이다. 드디어 자연음에 깨어난 것이다. 진정한 예술가가 된 것이다. 내 주변의 이 많은 소리들을 듣지 못하는 번뇌 망상이나 분별과 고정관념과 같은 ‘마음의 장벽’이 걷히면, 드디어 모든 것이 부처로 하느님으로 생생하게 살아있음을 보게 된다는 것이다.

그래서 베토벤도 그랬을 것이다. “음악은 어떠한 지혜, 어떠한 철학보다도 높은 계시”라고.

조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

<어거스트 러쉬>가 베토벤을 그린 <카핑 베토벤>과 다른 것은 판타지가 있긴 하지만 음악이 삶과 자연, 그리고 서로의 가슴 속에서 울려 퍼지고 있기 때문이다.

누구도 삶을 피해갈 수는 없다. 늙음과 병과 죽음을 피해갈 자는 아무도 없다. 이웃과 어울림도 회피할 수 없다. 삶은 현실이다. 붓다도 공자도 예수도 밥을 먹고 똥을 쌌다. 먹고 싸야 살 수 있는 사람이었다. 성철 스님과 김수환 추기경도 마찬가지다.

그래서 베토벤의 교향곡이 음악이 아니라 우리의 삶이야말로 진정한 음악이다. 내가 <카핑 베토벤>보다 <어거스트 러쉬>를 더욱 더 친근하게 느끼는 이유도 그 때문일 것이다. 음악을 위한 삶이 아니라 삶 속에서 음악이 살아있기 때문이다.

부처와 그리스도도 그대와 나를 위해 있다. 우리가 그들을 위해 있는 것이 아니다. 그들은 종을 부리기를 좋아하는 마초이거나 줄을 세워 대장이 되려는 똘마니가 아니다.

음악 또한 그렇다. 우리가 음악을 염려하고 음악가들을 염려할 일이 아니다. 오늘 난 그저 그들이 나를 위해 지었고, 나를 위해 연주한 음악을 황제처럼 즐기겠다.

부처나 그리스도와 같은 고요한 심해를 경애하면서도 온갖 감정의 변화가 실개천처럼 재잘되는 당신의 변화무쌍도 볼 만하고 들을 만한 음악이 아니던가. 베토벤처럼 피아노를 연주하거나 지휘할 줄 몰라도, 음치를 부끄러워하지 않고 허리와 손발을 흐느적거리며 노래를 부르는 그대의 뻔뻔함과 콧노래를 부를 줄 아는 어거스트 러쉬의 친구인 뒷골목의 아이들처럼.

베토벤만이 아니라 우리도 신의 음을 듣고 춤추고 있다. 고통스런 신음과 한서린 울부짖음, 기쁨의 탄성, 슬픔의 흐느낌, 환희의 함성이 모두 음악이다. 모두에게 버림 받은 비탄함으로 절망할 것 같은 어거스트 러쉬가 자연음을 통해 엄마의 숨결과 신성과 음악에 다가서는 모습이 얼마나 가슴 설레게 하는지.

그렇게 그대가 나를 부르는 소리, 내가 그대를 부르는 눈짓. 이것이 바로 진정한 음악이다. 그래서 음악은 귀로 듣는 것이 아니라 가슴으로 듣는 것이다. 관념으로 듣고, 지식으로 듣고, 머리로 듣는 게 아닌 것이다. 그래서 음악은 바로 깨달음이기도 하다.

‘소리 없는 소리’ 듣지 못한다고 채찍 당한 소동파

당송 팔대가의 한명으로 저 유명한 소동파(1036~1101)가 어느 날 여상의 동림 홍룡사에 있는 당대의 고승 상총 선사를 찾았다. 선사는 소동파에게 스님들을 찾아다니면서 유정(有情)설법만 듣고 무정(無情)설법은 들으려 하지 않는다고 질책했다. 소동파는 눈으로 보이는 것밖에 못 보고 귀에 들리는 것밖에 못 들으며, 진정으로 ‘소리 없는 소리’를 듣지 못한다고 채찍한 것이다. 소동파는 선사의 그 말에 그만 막막해졌다. 정신을 잃고 돌아오는 중 길을 가다가 문득 큰 개울물이 흐르는 곳에서 비로소 물소리를 온전히 듣게 되었다. 그 순간 소동파가 무정설법의 도리를 깨닫고 오도송(깨달음의 노래)를 읊었다.

계성변시광장설(溪聲便是廣長舌)/산색기비청정신(山色豈非淸淨身)/야래팔만사천게(夜來八萬四千偈)/타일여하거사인(他日如何擧似人)

(개울에 흐르는 시냇물 소리가 곧 부처님의 크나큰 진리의 설법이다/그렇다면 울긋불긋한 산천초목의 모습이 어찌 청정법신 부처님의 몸이 아니겠는가/하루종일 시냇물이 흐르는 소리 밤이 되면 팔만사천 게송이 되니/이 이치를 어떻게 사람들에게 이해시킬 것인가)

법당 안의 죽은 돌과 나무에서 부처를 보고자 했던 그가 드디어 천지에 부처 아님이 없음을 보게 된 것이다. 드디어 자연음에 깨어난 것이다. 진정한 예술가가 된 것이다. 내 주변의 이 많은 소리들을 듣지 못하는 번뇌 망상이나 분별과 고정관념과 같은 ‘마음의 장벽’이 걷히면, 드디어 모든 것이 부처로 하느님으로 생생하게 살아있음을 보게 된다는 것이다.

그래서 베토벤도 그랬을 것이다. “음악은 어떠한 지혜, 어떠한 철학보다도 높은 계시”라고.

조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)