통계청 ‘2017년 사회조사 결과’

청년층 65% “평생 노력해도

사회경제 지위 향상 가능성 적다”

취업자 60% “실직·전직 불안감”

30·40대 “일이 우선” 40%대 그쳐

60대 이상 “소득 만족” 9%로 최저

31%는 “자녀가 독립 못해 동거”

78% “앞으로는 같이 살기 싫다”

청년층 65% “평생 노력해도

사회경제 지위 향상 가능성 적다”

취업자 60% “실직·전직 불안감”

30·40대 “일이 우선” 40%대 그쳐

60대 이상 “소득 만족” 9%로 최저

31%는 “자녀가 독립 못해 동거”

78% “앞으로는 같이 살기 싫다”

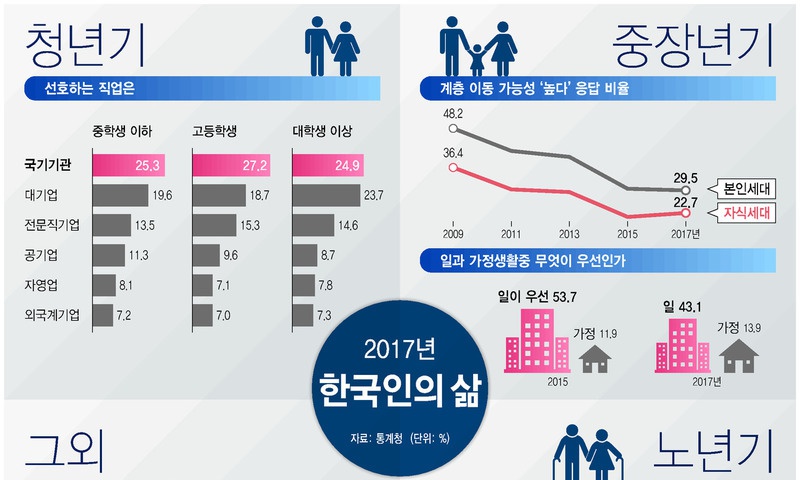

계층 간 사다리가 무너진 사회에서 청년들(10~20대)은 공무원을 최고의 직업으로 꼽았다. 고용불안에 시달리는 30~40대는 과거처럼 일을 가정보다 우선순위로 여기지 않는다. 60대 이상은 취미생활을 즐기는 삶을 꿈꾸지만 현실에선 생활비를 버느라 힘겹다.

통계청이 7일 발표한 ‘2017년 사회조사 결과’를 보면, 10대와 20대가 가장 근무하고 싶은 직장은 국가기관(25.4%)으로 나타났다. 다음으로 공기업(19.9%)과 대기업(15.1%)을 선호했다. 2년 전인 2015년 조사보다 국가기관 선호도(23.7%)는 1.7%포인트 올라갔고 대기업 선호도(18.7%)는 3.6%포인트 떨어졌다. 고등학생은 국가기관(27.2%) 다음으로 대기업(18.7%)과 공기업(15.3%)을 선택했고, 대학생 이상은 공기업(24.9%), 국가기관(23.7%), 대기업(14.6%) 등의 차례로 꼽았다. 이번 조사는 지난 5월16일부터 6월2일까지 전국 2만5704 표본가구 내 상주하는 만 13살 이상 가구원 3만9천명을 대상으로 진행됐다.

직업을 선택하는 기준은 10대와 20대가 달랐다. 10대(13~19살)는 적성·흥미(36.3%)를 가장 먼저 꼽았고, 수입(28.2%)과 안정성(17.6%)이 그다음이었다. 반면 20대는 수입(33.1%)이 안정성(26.1%)과 적성·흥미(24.0%)를 앞질렀다.

청년층이 더 이상 진취적인 꿈을 꾸지 못하는 이유는 계층 이동의 사다리가 무너진 탓으로 보인다. ‘우리 사회에서 일생 동안 노력을 한다면 본인 세대에서 개인의 사회경제적 지위가 높아질 가능성이 높다’고 생각하는 청년층(19~29살)은 전체의 24.1%에 불과했다. 64.7%는 ‘가능성이 낮다’고 판단했다. 자식 세대의 계층 상승 가능성을 높다고 전망한 응답도 26.7%에 그쳤다.

취업의 문턱을 넘더라도 고용불안에 시달리는 현실도 엿보인다. 취업자 10명 중 6명(60.4%)은 직장을 잃거나 바꿔야 할지도 모른다는 불안감을 느끼고 있는 것으로 조사됐다. 연령별로 보면, 30~40대(63.8%)의 고용불안이 가장 컸다. 이들은 일과 가정 가운데 일을 우선하는 비율이 상대적으로 낮았다. 30대 응답자 10명 중 6명은 일과 가정이 비슷하게 중요하거나(43.2%) 가정을 우선한다(17.6%)고 답했다. 40대 응답자도 42.7%만이 ‘일이 우선’이라고 답했다. 성효용 성신여대 교수(경제학)는 “요즘은 직장인들이 야근하는 것보다 정시퇴근을 선호하는데 그런 트렌드가 반영된 것”이라며 “저출산 문제를 해결하려면 일과 가정의 양립이 반드시 실현돼야 한다”고 말했다.

국민의 58.6%는 ‘취미활동’을 하며 여유로운 노후를 꿈꾸지만, 실제로 고령층은 생계비를 버느라 바빴다. 19살 이상 인구 중 소득이 있는 사람은 82.1%인데, 60살 이상이 87.3%로 가장 많았다. 하지만 저임금 탓에 소득에 대한 만족도는 9.2%로 가장 낮았다. 60대 이상이 일을 하는 이유는 생활비 때문으로 보인다. 10명 중 7명(69.9%)이 생활비를 본인과 배우자가 부담하고 있었다. ‘근로소득 및 사업소득’이 54.2%로 가장 많았고, ‘연금 퇴직급여’(28.1%), ‘재산소득’(10.3%)이 뒤따랐다. ‘자녀 또는 친척’의 지원은 20.2%에 그쳤다.

사정이 이런데도 부모에게 경제적으로 의존하는 이른바 ‘캥거루족’은 여전히 많았다. 60살 이상 가운데 30.6%가 자녀와 같이 살고 있는데 ‘자녀의 독립생활이 불가능하기 때문’(31.0%)이 가장 큰 동거 이유였다. 부모들이 독립적으로 생활하기 어려워 같이 사는 경우도 26.3%에 이른다. 우리나라는 국민연금 등 공적연금 제도의 도입이 선진국에 견줘 늦었던데다 전반적으로 고령층의 노후 준비가 미흡한 점이 원인으로 보인다. 60살 이상은 54.3%만이 노후를 준비하고 있다고 답했다.

또 나이가 들수록 남에게 도움을 받을 수 있다는 비율이 점점 줄어들었다. ‘갑자기 많은 돈이 필요할 때 도움을 받을 수 있는 사람이 있느냐’는 질문에 60대 이상은 37.1%만이 ‘있다’고 답했다. 20대는 그 비율이 65.2%였다.

정은주 기자 ejung@hani.co.kr

◎ Weconomy 홈페이지 바로가기: https://www.hani.co.kr/arti/economy

◎ Weconomy 페이스북 바로가기: https://www.facebook.com/econohani

◎ Weconomy 페이스북 바로가기: https://www.facebook.com/econohani

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)