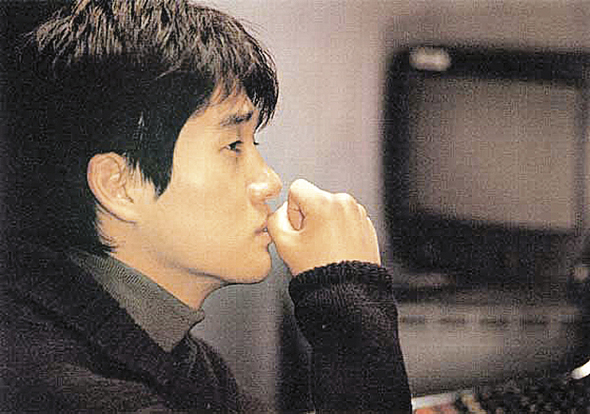

은수와의 해후를 뒤로 한 채 돌아섰을 때 상우의 한 시대가 끝났다. 영화 <봄날은 간다>

[매거진 Esc] 정이현의 남자남자남자

사랑이 어떻게 변하느냐고 울던 그를 기억한다. 갓 서른이던 나. 나보다 어리던 스크린 속 그의 모습을 멀거니 바라보며 혀를 찼다. 바보야, 사랑이 어떻게 안 변하니? 속으로 그렇게 퉁을 주었던 것 같다. 하긴 모르는 게 당연하겠지, 하지만 너도 곧 알게 될 거야, 바로 다음번 연애에서 그 다디단 첫맛이 빠지고 입안에 시큼털털한 침이 고이는 순간 말이야, 라고 그때의 나는 그렇게 생각했었다.

돌이켜보면 그때까지 내게 뭐 그다지 거창하고 강렬한 실연 경험 따위가 있었던 것도 아니었다. 사랑의 종말이라는 표현보다 연애의 끝이라는 표현이 더 잘 어울리는 자잘한 이별들이나 통과해봤을 따름이다. 그러나 태생이 겁쟁이인 나는 어쩌면 작은 상처들을 꽤나 심각하게 과장해 왔던 것 같다. 내 맘속에서 혼자 상처를 부풀리고 혼자 빨간약도 발랐다가 혼자 괜히 박박 긁어 덧내기도 하면서.

은수와 이별하고 상우 역시 그러지 않았을까 짐작한다. 몇 해 만에 다시 그들의 이야기를 꺼내 보면서, 술에 취한 밤 강릉에 찾아가는 상우, 여자친구의 차를 열쇠로 긋는 상우, ‘그 남자랑 잤니?’라고 무력하게 화내는 상우 때문에 나는 울지 않았다. 다만, 모든 게 끝난 뒤의 해후, 다시 시작하자는 뉘앙스를 풍기는 은수를 담담히 돌아서 가는 상우 때문에 저절로 눈물이 났다.

상우에겐 그제야 비로소 한 시대가 끝났다. 아무것도 두려워하지 않고 아무것도 예측하지 않고 그저 맹목적이던 한 소년의 사랑이 그 지점에서 완전히 깨어진 거다.

사랑이 저물어갈 때의 은수는 상우의 사랑을 집착이라 여기고 부담스러워했지만, 집착만큼 상대적인 감정은 없을 것이다. 내 맘이 이미 저만큼 진저리내며 멀어졌다는 걸 외면한 채 상대방에게 애정과다증의 혐의를 덮어씌우는 이들은, 집착을 버리는 순간 그 상대방이 쨍하니 맑아지고 그리하여 갑자기 극도로 차가워진다는 걸 알지 못한다. 그래서 은수는 상우가 자신의 손짓을 거절한 이유를 영원히 모르는 채 살아갈 것이다.

은수와의 이별을 겪어낸 상우에게 ‘이젠 너도 별수 없지? 쿨한 척하는 소심쟁이의 세계에 들어오신 걸 환영합니다’라던 그 시절의 나를 반성한다. 혼자 상처를 부풀리고 혼자 빨간약도 발랐다가 혼자 괜히 박박 긁어 덧내기도 했을 상우가 결국엔 나처럼 혹은 은수처럼, 사랑이 변한다는 걸 무덤덤하게 믿는 인간이 되었으리라는 확신은 대체 어디서 나온 오만일까.

바보 될 때 바보 되더라도 딱지 앉은 상처에 다시 멍드는 걸 두려워하지 않는 용기. 곪아가는 사랑 앞에서 아무렇지 않다는 듯 썩은 냉소를 날리지 않고, ‘사랑이 어떻게 변하니?’라고 크게 한번 울부짖어 볼 수 있는 그 진정성. 소년의 시대는 가버렸을지언정 상우는 부디 그런 아저씨가 되어 있기를. 누구의 사랑도, 특히 자신의 사랑이라면 더더욱 스스로 조롱하지 못하는 그런 남자가 되어 있기를.

정이현 / 소설가

사랑이 저물어갈 때의 은수는 상우의 사랑을 집착이라 여기고 부담스러워했지만, 집착만큼 상대적인 감정은 없을 것이다. 내 맘이 이미 저만큼 진저리내며 멀어졌다는 걸 외면한 채 상대방에게 애정과다증의 혐의를 덮어씌우는 이들은, 집착을 버리는 순간 그 상대방이 쨍하니 맑아지고 그리하여 갑자기 극도로 차가워진다는 걸 알지 못한다. 그래서 은수는 상우가 자신의 손짓을 거절한 이유를 영원히 모르는 채 살아갈 것이다.

은수와의 이별을 겪어낸 상우에게 ‘이젠 너도 별수 없지? 쿨한 척하는 소심쟁이의 세계에 들어오신 걸 환영합니다’라던 그 시절의 나를 반성한다. 혼자 상처를 부풀리고 혼자 빨간약도 발랐다가 혼자 괜히 박박 긁어 덧내기도 했을 상우가 결국엔 나처럼 혹은 은수처럼, 사랑이 변한다는 걸 무덤덤하게 믿는 인간이 되었으리라는 확신은 대체 어디서 나온 오만일까.

바보 될 때 바보 되더라도 딱지 앉은 상처에 다시 멍드는 걸 두려워하지 않는 용기. 곪아가는 사랑 앞에서 아무렇지 않다는 듯 썩은 냉소를 날리지 않고, ‘사랑이 어떻게 변하니?’라고 크게 한번 울부짖어 볼 수 있는 그 진정성. 소년의 시대는 가버렸을지언정 상우는 부디 그런 아저씨가 되어 있기를. 누구의 사랑도, 특히 자신의 사랑이라면 더더욱 스스로 조롱하지 못하는 그런 남자가 되어 있기를.

정이현 / 소설가

정이현의 남자 남자 남자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)