‘실크로드의 여정’

[매거진 esc] 한국의 사진가들

‘실크로드’ 연작으로 주목, 한국 고대사를 찾아 낯선 땅을 떠도는 사진가 박하선

휙휙 거친 모래바람이 분다. 해는 뉘엿뉘엿 지는데, 한 남자가 벌판에 외롭게 서 있다. 강호를 떠도는 외로운 검객의 모습이 이럴까! 서부시대 총잡이처럼 찰칵찰칵 셔터를 당긴다. 이 남자는 사진가 박하선(55)이다. 그가 셔터를 누를 때마다 수백년 발해의 역사가 앵글에 담긴다. 그가 서 있는 이 벌판은 일천삼백년 전 발해의 수도였다.

연해주에서 테러리스트 오해까지

박하선은 4년 전부터 한국의 고대사를 자신의 카메라에 담고 있다. “쉰은 지천명이라고 하지요. 오십이 넘으면서 천명을 받았다, 사명감이 생겼지요”라고 그는 말한다. 고대사를 찍는 이유다. 그는 고대사의 흔적을 찾아 몽골, 키르기스스탄, 시베리아, 티베트, 연해주, 알타이산맥 등 험하고 낯선 땅을 다닌다. 수백년 전 중국 땅에 정착하기 위해 모진 고초를 겪었던 우리 선조처럼 그의 사진작업도 수월하지만은 않다.

고대사 작업을 시작한 지 얼마 안 되었을 때다. 러시아 연해주. 열심히 셔터를 누르고 있는 그에게 러시아 경찰들이 달려왔다. 주민 신고 때문이었다. 주민들의 눈에는 한없이 ‘이상한 놈’이었다. 그럴 만도 한 것이 단발머리 남자가 처음 보는 아주 커다란 물건(뷰 카메라: 4×5인치 필름을 사용하는 대형 카메라)을 들고 동네를 다니면서 뭔가를 하는 것이 아닌가! 졸지에 ‘이상한 놈’, ‘간첩’, ‘테러리스트’로 찍혔다. 필름도 뺏겼다. 그는 억울했다. 하지만 말도 잘 안 통하는 이들에게 사진가라고, ‘한국의 상고사를 기록하고 있다’고 이해시키기는 힘들었다. 이틀을 경찰서에서 꼬박 보내고, 우리 돈으로 30만원 벌금을 내고서야 겨우 풀려날 수 있었다. “내 몸이 상하는 것은 걱정이 안 돼요. 뺏긴 필름 때문에 속이 터졌지요.”

고대사 작업을 시작한 지 얼마 안 되었을 때다. 러시아 연해주. 열심히 셔터를 누르고 있는 그에게 러시아 경찰들이 달려왔다. 주민 신고 때문이었다. 주민들의 눈에는 한없이 ‘이상한 놈’이었다. 그럴 만도 한 것이 단발머리 남자가 처음 보는 아주 커다란 물건(뷰 카메라: 4×5인치 필름을 사용하는 대형 카메라)을 들고 동네를 다니면서 뭔가를 하는 것이 아닌가! 졸지에 ‘이상한 놈’, ‘간첩’, ‘테러리스트’로 찍혔다. 필름도 뺏겼다. 그는 억울했다. 하지만 말도 잘 안 통하는 이들에게 사진가라고, ‘한국의 상고사를 기록하고 있다’고 이해시키기는 힘들었다. 이틀을 경찰서에서 꼬박 보내고, 우리 돈으로 30만원 벌금을 내고서야 겨우 풀려날 수 있었다. “내 몸이 상하는 것은 걱정이 안 돼요. 뺏긴 필름 때문에 속이 터졌지요.”

무모한 그의 용기는 예전 사진에도 드러난다. 그는 1989년부터 세계의 오지를 찍었다. 실크로드, 티베트, 네팔, 히말라야, 시베리아 등 지금이야 많은 이들이 여행하는 곳이 되었지만 80년대만 해도 그곳은 ‘정말 가기 힘든 곳’이었다. “실크로드는 도박이었다. 정보도 거의 없었고, 돈도 없고, 중국어도 거의 못했고, 비자도 6개월 만에 나왔다”고 말한다. 그는 인생의 승부를 실크로드에 걸었다. “내 장점은 무엇일까 고민했다. 해외를 많이 다닌 점, 몸이 튼튼한 점, 돌아다니는 것을 좋아한다는 점”이라고 그는 판단했다. 그 결과가 ‘실크로드’였다. 단 400만원을 들고 카메라 바디(몸체) 2대와 렌즈 3개, 코닥크롬 64 100롤(코닥사에서 생산했던 감도 64인 슬라이드 필름)을 들고 길을 나선 것이다. “너무 추워서 이제 죽는구나 생각도 했다. 솜점퍼와 내복 몇 벌 가져간 게 다였다”고 말한다. 그는 그곳에서 ‘인간의 조건’에 대해 배웠단다. “환경에 맞게 사람들은 지혜롭게 살고 있었다. 잃어버렸던 우리 모습들이 남아 있어 많은 것을 생각하게 했다”고 말한다.

무모한 그의 용기는 예전 사진에도 드러난다. 그는 1989년부터 세계의 오지를 찍었다. 실크로드, 티베트, 네팔, 히말라야, 시베리아 등 지금이야 많은 이들이 여행하는 곳이 되었지만 80년대만 해도 그곳은 ‘정말 가기 힘든 곳’이었다. “실크로드는 도박이었다. 정보도 거의 없었고, 돈도 없고, 중국어도 거의 못했고, 비자도 6개월 만에 나왔다”고 말한다. 그는 인생의 승부를 실크로드에 걸었다. “내 장점은 무엇일까 고민했다. 해외를 많이 다닌 점, 몸이 튼튼한 점, 돌아다니는 것을 좋아한다는 점”이라고 그는 판단했다. 그 결과가 ‘실크로드’였다. 단 400만원을 들고 카메라 바디(몸체) 2대와 렌즈 3개, 코닥크롬 64 100롤(코닥사에서 생산했던 감도 64인 슬라이드 필름)을 들고 길을 나선 것이다. “너무 추워서 이제 죽는구나 생각도 했다. 솜점퍼와 내복 몇 벌 가져간 게 다였다”고 말한다. 그는 그곳에서 ‘인간의 조건’에 대해 배웠단다. “환경에 맞게 사람들은 지혜롭게 살고 있었다. 잃어버렸던 우리 모습들이 남아 있어 많은 것을 생각하게 했다”고 말한다.

그의 오지 작업인 ‘실크로드’는 전업사진가로서 첫 작업이었고, 그의 이름을 세상에 알리는 계기가 되었다. 각종 매체에 그의 사진이 실렸고, 개인전도 했고, 그룹전에 초대도 받았다. 2000년에 그는 ‘문명의 저편’이란 전시를 통해 사람들에게 잔잔한 감동을 주기도 했다. 고비사막과 타클라마칸사막 풍경이었다. 이듬해 세계적인 보도사진대회 ‘월드 프레스 포토’에서 ‘데일리 라이프 스토리’ 부문 3위를 했다. 한국인으로서는 최초였다. 당시 수상작은 티베트 전통 장례식 ‘천장’을 담은 사진이었다. 이 사진들도 죽을 고비를 여러 번 넘기고 얻은 보물들이었다.

2005년 사진집 <문명 저편의 아이들>을 출간했고, 2007년에는 운주사를 10년간 기록한 사진을 묶어 <천불천탑>도 냈다.

그의 오지 작업인 ‘실크로드’는 전업사진가로서 첫 작업이었고, 그의 이름을 세상에 알리는 계기가 되었다. 각종 매체에 그의 사진이 실렸고, 개인전도 했고, 그룹전에 초대도 받았다. 2000년에 그는 ‘문명의 저편’이란 전시를 통해 사람들에게 잔잔한 감동을 주기도 했다. 고비사막과 타클라마칸사막 풍경이었다. 이듬해 세계적인 보도사진대회 ‘월드 프레스 포토’에서 ‘데일리 라이프 스토리’ 부문 3위를 했다. 한국인으로서는 최초였다. 당시 수상작은 티베트 전통 장례식 ‘천장’을 담은 사진이었다. 이 사진들도 죽을 고비를 여러 번 넘기고 얻은 보물들이었다.

2005년 사진집 <문명 저편의 아이들>을 출간했고, 2007년에는 운주사를 10년간 기록한 사진을 묶어 <천불천탑>도 냈다.

박하선 특유의 삶에 대한 무모한 도전들은 사실 그가 ‘뱃사람’이었기에 가능했다. 국립 목포해양대학교를 졸업하고 9년간 2만톤급의 큰 무역선에서 항해사로 일했다. 그는 거친 바다를 향해 가쁜 숨을 내쉬면서 셔터를 눌러댔다. 취미로 시작한 사진이지만 빠져들수록 열정은 커졌다. 정박하는 곳마다 사진집과 책, 잡지를 모아 공부를 했다. 주경야독이었다. “내가 코닥크롬 64필름을 많이 쓰는 이유는 그때 잡지 <내셔널 지오그래픽>을 본 것 때문이다. 잡지 속 사진 아래 정보에 그 필름을 사용했다고 적혀 있었다”고 말한다. 한 권을 세 번 이상 읽었다.

항해사로 9년 일하며 독학

박하선 특유의 삶에 대한 무모한 도전들은 사실 그가 ‘뱃사람’이었기에 가능했다. 국립 목포해양대학교를 졸업하고 9년간 2만톤급의 큰 무역선에서 항해사로 일했다. 그는 거친 바다를 향해 가쁜 숨을 내쉬면서 셔터를 눌러댔다. 취미로 시작한 사진이지만 빠져들수록 열정은 커졌다. 정박하는 곳마다 사진집과 책, 잡지를 모아 공부를 했다. 주경야독이었다. “내가 코닥크롬 64필름을 많이 쓰는 이유는 그때 잡지 <내셔널 지오그래픽>을 본 것 때문이다. 잡지 속 사진 아래 정보에 그 필름을 사용했다고 적혀 있었다”고 말한다. 한 권을 세 번 이상 읽었다.

항해사로 9년 일하며 독학

“일하는 시간에도, 잠자는 시간에도 책을 끼고 살았다”고 말한다. 지금은 “책 안 본다. 사진을 찍는 것은 이론이나 기술보다 자기감동이 있어야 한다는 것을” 깨달았단다. 그는 배를 떠나 본격적으로 사진기만 잡기로 한 이후에도 사진 찍기보다는 다른 일을 많이 했다. 경제적인 이유에서였다. 액자 만드는 일도 하고 사진기자에도 도전했지만 쉽지 않았다. 심지어 2년간 ‘백수 아닌 백수’ 생활도 했다. 하지만 사진에 대한 열정이 그 모든 어려움을 이겨내게 만들었다.

6월 중순 키르기스스탄으로 떠나는 그가 한마디 한다. “아마도 이 작업이 내 생의 마지막 사진작업이 아닐까 한다”고 말한다. 두 눈이 반짝거린다.

글 박미향 기자 mh@hani.co.kr

작품사진 박하선 제공

“일하는 시간에도, 잠자는 시간에도 책을 끼고 살았다”고 말한다. 지금은 “책 안 본다. 사진을 찍는 것은 이론이나 기술보다 자기감동이 있어야 한다는 것을” 깨달았단다. 그는 배를 떠나 본격적으로 사진기만 잡기로 한 이후에도 사진 찍기보다는 다른 일을 많이 했다. 경제적인 이유에서였다. 액자 만드는 일도 하고 사진기자에도 도전했지만 쉽지 않았다. 심지어 2년간 ‘백수 아닌 백수’ 생활도 했다. 하지만 사진에 대한 열정이 그 모든 어려움을 이겨내게 만들었다.

6월 중순 키르기스스탄으로 떠나는 그가 한마디 한다. “아마도 이 작업이 내 생의 마지막 사진작업이 아닐까 한다”고 말한다. 두 눈이 반짝거린다.

글 박미향 기자 mh@hani.co.kr

작품사진 박하선 제공

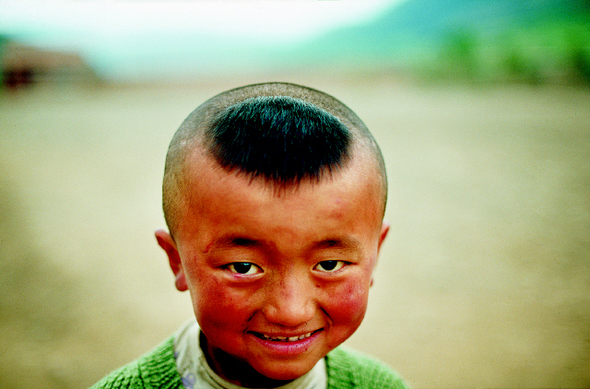

‘아시아에서 온 사람들’

‘아시아에서 온 사람들’

‘천장’

‘바그다드에서’

‘천장’

사진가 박하선

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)