대표적인 안전자산 두 축이지만 서로 대체제

세상에서 가장 안전한 자산은 무엇일까? 전문가들은 상대적으로 가치가 안정적이고 태환성이 높은 미 달러화와 금을 대표적인 안전자산으로서 꼽는다. 하지만 그런 믿음은 이제 많이 흔들리고 있다.

금은 기축통화인 달러 가치의 하락 위험을 헤지하는 안전자산의 특성을 지니고 있다. 또 글로벌 금융위기와 국제통화제도의 신뢰성에 민감하게 반응하기 때문에 세계경제의 리트머스로 통한다. 따라서 금 값이 고공행진한다는 것은 세계경제와 금융시장에 뭔가 큰일이 일어났음을 의미한다.

2000년대 초반부터 10년간 보여준 금 값 상승은 그 기간이나 폭으로 볼 때 단순한 순환 사이클이 아니라 세계 경제의 지각 변동을 반영한 것으로 보인다.

죄 없는 금, 덤터기 안 쓴다

금과 달러는 같은 안전자산이지만 대체재 성격으로 인해 상이한 흐름을 보인다. 2008년 금융위기때 안전자산 수요가 급증하면서 달러화 가치가 올라갔다. 다음해 주요국가들의 양적 완화로 달러화가 지나치게 풀리자 이번엔 금 값이 꿈틀거리며 4분기에 트로이온스당 1000달러를 돌파했다. 달러 약세로 안전자산의 수요가 대체재인 금으로 몰린 것이다.

금 값이 달러 가치와 반대로 움직이는 내재적 이유는 국제 원자재의 결제 통화가 달러라는 데 있다. 값을 매기는 눈금인 달러화의 가치가 떨어지면 원자재의 달러 표시 가격은 그만큼 올라가야만 제 가치를 유지한다. 미국에 문제가 생겨서 달러 가치가 떨어지는데 죄 없는 금까지 가만히 앉아서 덤터기를 쓴다면 억울하지 않겠는가?

달러화 가치가 떨어지면 유럽 등 다른 나라에서는 자국통화 가치가 절상(환율 하락)되면서 달러로 표시된 금 값이 싸보이므로 금 수요가 증가한다. 물론 미국에서는 달러 약세를 방어하기 위해 금을 찾는다. 따라서 달러표시 금 값은 양방에서 상승압력을 받게 된다.

종이화폐와 글로벌 헤게모니

세계금위원회 한·일지역 대표를 지낸 도시마 이쓰오는 금과 원유같은 원자재를 사는 행위를 미국 달러에 대한 ‘불신임투표’로 규정했다. 달러 중심 기축통화 체제에 대한 신뢰 저하가 원조 통화인 금의 가격 급등으로 표출됐다는 얘기다.

2009년 이후 주요 선진국의 재정 부실 심화로 달러와 유로 등 국제통화에 대한 불신이 커지면서 금 값은 강세를 보였다. 2011년 벽두부터 유럽발 재정위기가 몰아친데 이어 8월5일 초유의 미국신용등급 강등 사태가 벌어지자 금값은 정점을 향해 치달았다. 8월8일 4.12%(68달러) 폭등하며 단숨에 트로이온스당 1700달러를 넘어섰고 22일엔 미국 시카고상업거래소(CME)에서 12월물 금 선물 가격이 사상 최고치인 1900.4달러를 기록했다. 달러화 약세에 따른 실물자산의 강세란 차원으로만 해석하기엔 상승세가 너무 가팔랐다. 종이화폐에 대한 극도의 불신이 ‘대체 통화’로서 금을 급하게 들어올린 것으로 봐야 옳을 것이다.

달러화의 위상 약화는 미 국채 투자 수요를 감소시키는 요인이다. 2013년 6월말 현재 3조5000억달러가 넘는 외환보유고를 갖고 있는 중국은 비달러화 자산으로 투자를 다변화하고 있다. 그렇다고 부채위기로 달러보다 더 불안한 유로화나, 장기불황으로 달러보다 더 전망이 어두운 엔화 자산을 대안으로 삼을 수는 없는 노릇이다. 중국 위안화는 규모가 작고 자본 통제도 많아 국제거래에서 본격적으로 사용되기에는 아직 갈 길이 멀다. 금이 대안으로 부각되는 이유다.

기축통화의 원류인 금은 글로벌 헤게모니의 이동과 함께 역동적으로 움직일 것이다. 국제통화시스템에 대한 불신이 사라지지 않는 한 금값은 쉬이 수그러들지 않을 태생적 운명을 지녔다.

금은 과연 안전자산인가

그렇다면 금은 정말 안전자산인가. 금의 역사는 금융위기의 역사이기도 하다. 2001년 9·11 테러 때는 주식과 원자재는 물론 달러 가치도 급락했지만 안전자산의 대명사인 금은 홀로 급등했다.

하지만 금의 태환성은 달러화에 비해 낮다. 극도의 유동성 위기 상황에서는 달러를 찾을 수밖에 없다. 2008년 9월 리먼브러더스의 파산 신청으로 국제 금융위기의 방아쇠가 당겨지자 금 값은 급등하는 듯했다. 하지만 파산 직전에 몰린 헤지펀드들이 유동성 확보를 위해 금을 대량 매도하는 바람에 금값은 이내 폭락하고 말았다. 금융위기가 전세계로 파급되면서 달러화 가치는 급등했지만 금 값은 그해 11월 트로이온스당 700달러 선까지 떨어졌다. 안전자산이라는 금도 ‘닥치고 현금’ 앞에서는 매우 위험한 자산으로 돌변하는 것이다.

2011년 8월 1900달러를 찍은 금 값은 연말에 1500달러 선까지 급락했다. 당시 스페인, 이탈리아 등으로 유럽 재정위기가 확산되면서 금융시장의 불안감이 최고조에 이르렀는데도 금은 왜 맥없이 주저앉았을까?

달러화 가치가 떨어지면 유럽 등 다른 나라에서는 자국통화 가치가 절상(환율 하락)되면서 달러로 표시된 금 값이 싸보이므로 금 수요가 증가한다. 물론 미국에서는 달러 약세를 방어하기 위해 금을 찾는다. 따라서 달러표시 금 값은 양방에서 상승압력을 받게 된다.

종이화폐와 글로벌 헤게모니

세계금위원회 한·일지역 대표를 지낸 도시마 이쓰오는 금과 원유같은 원자재를 사는 행위를 미국 달러에 대한 ‘불신임투표’로 규정했다. 달러 중심 기축통화 체제에 대한 신뢰 저하가 원조 통화인 금의 가격 급등으로 표출됐다는 얘기다.

2009년 이후 주요 선진국의 재정 부실 심화로 달러와 유로 등 국제통화에 대한 불신이 커지면서 금 값은 강세를 보였다. 2011년 벽두부터 유럽발 재정위기가 몰아친데 이어 8월5일 초유의 미국신용등급 강등 사태가 벌어지자 금값은 정점을 향해 치달았다. 8월8일 4.12%(68달러) 폭등하며 단숨에 트로이온스당 1700달러를 넘어섰고 22일엔 미국 시카고상업거래소(CME)에서 12월물 금 선물 가격이 사상 최고치인 1900.4달러를 기록했다. 달러화 약세에 따른 실물자산의 강세란 차원으로만 해석하기엔 상승세가 너무 가팔랐다. 종이화폐에 대한 극도의 불신이 ‘대체 통화’로서 금을 급하게 들어올린 것으로 봐야 옳을 것이다.

달러화의 위상 약화는 미 국채 투자 수요를 감소시키는 요인이다. 2013년 6월말 현재 3조5000억달러가 넘는 외환보유고를 갖고 있는 중국은 비달러화 자산으로 투자를 다변화하고 있다. 그렇다고 부채위기로 달러보다 더 불안한 유로화나, 장기불황으로 달러보다 더 전망이 어두운 엔화 자산을 대안으로 삼을 수는 없는 노릇이다. 중국 위안화는 규모가 작고 자본 통제도 많아 국제거래에서 본격적으로 사용되기에는 아직 갈 길이 멀다. 금이 대안으로 부각되는 이유다.

기축통화의 원류인 금은 글로벌 헤게모니의 이동과 함께 역동적으로 움직일 것이다. 국제통화시스템에 대한 불신이 사라지지 않는 한 금값은 쉬이 수그러들지 않을 태생적 운명을 지녔다.

금은 과연 안전자산인가

그렇다면 금은 정말 안전자산인가. 금의 역사는 금융위기의 역사이기도 하다. 2001년 9·11 테러 때는 주식과 원자재는 물론 달러 가치도 급락했지만 안전자산의 대명사인 금은 홀로 급등했다.

하지만 금의 태환성은 달러화에 비해 낮다. 극도의 유동성 위기 상황에서는 달러를 찾을 수밖에 없다. 2008년 9월 리먼브러더스의 파산 신청으로 국제 금융위기의 방아쇠가 당겨지자 금 값은 급등하는 듯했다. 하지만 파산 직전에 몰린 헤지펀드들이 유동성 확보를 위해 금을 대량 매도하는 바람에 금값은 이내 폭락하고 말았다. 금융위기가 전세계로 파급되면서 달러화 가치는 급등했지만 금 값은 그해 11월 트로이온스당 700달러 선까지 떨어졌다. 안전자산이라는 금도 ‘닥치고 현금’ 앞에서는 매우 위험한 자산으로 돌변하는 것이다.

2011년 8월 1900달러를 찍은 금 값은 연말에 1500달러 선까지 급락했다. 당시 스페인, 이탈리아 등으로 유럽 재정위기가 확산되면서 금융시장의 불안감이 최고조에 이르렀는데도 금은 왜 맥없이 주저앉았을까?

미국발 금융위기땐 금값은 안전자산의 위력을 발휘한다. 하지만 유럽발 재정위기는 다르다. 2011년 하반기에 유럽 국가들의 신용등급이 잇달아 강등되자 안전자산인 미 국채로 자금이 다시 쏠렸다. 유로화 가치가 떨어지면서 미국 달러화가 상대적인 강세로 반전되자 달러 헤지 수단인 금은 약세로 돌아선 것이다. 2009년과 2012년에도 남유럽 부채위기가 닥칠 때마다 유로 대비 달러는 강세를 보였다. 1974년 이후 미국 달러 가치와 (달러 표시) 금값의 상관계수는 -0.58로 나타났다는 조사결과가 있다.

‘달러인덱스’를 보면 금값이 보인다

원화는 물론 유로화와 엔화 가치(환율)도 주로 달러와 비교해 수치로 나타낸다. 그렇다면 기축통화인 달러화 가치는 어떤 통화와 비교해 측정할까? 달러의 상대 파트너는 복수다. 주요 국가들의 통화가치를 교역 규모 등을 고려해 가중평균해서 산출한다. 이것을 ‘달러 인덱스’라고 한다. 비교로 삼는 통화와 그 가중치는 추정기관마다 다르다.1) 언론에 주로 인용되는 달러 인덱스는 블룸버그에서 산출한 것으로, 주요 6개국 통화(환율)를 가중평균해 작성한다. 블룸버그 달러 인덱스를 구성하는 6개국 통화 바스켓에는 유럽 유로(euro) 57.6%, 일본 엔(yen) 13.6%, 영국 파운드(pound) 11.9%, 캐나다 달러(dollar) 9.1%, 스웨덴 크로나(krona) 4.2%, 스위스 프랑(franc) 3.6%로 구성됐다. 1973년 3월을 기준지수(100)로 삼는다.

달러 인덱스가 상승하면 6개국 통화 바스켓과 비교해 달러가 강세이고, 반대로 달러 인덱스가 하락하면 달러가 약세라고 해석할 수 있다. 달러 인덱스는 6개 비교통화 가운데 비중이 절반을 넘는 유로화의 가치에 가장 큰 영향을 받는다. 예를 들어 달러 인덱스는 바스켓 비중이 10%를 넘는 엔화와 파운드화의 가치가 올라가면 하락 압력을 받지만, 동시에 유로화 가치가 그만큼 떨어진다면 전체적으로는 상승하게 된다. 결국 유럽 부채위기로 유로화 가치가 떨어지면 달러 인덱스가 상대적으로 강세를 보이고 이에 따라 금값은 약세를 띠게 되는 것이다. 올 들어서는 미국 경제가 유럽에 견줘 상대적으로 빠른 회복세를 보이면서 달러화가 강세를 띠었고 금 가격은 약세를 면치 못했다.

따라서 금이 안전자산이라는 것은 금융위기 등 세계경제의 시스템 위기가 일어났을 때 일시적인 피난처로 유효하다는 의미이지, 가격의 변동성이 낮은 안정적인 자산이라는 말은 결코 아니라는 점에 유의해야 할 것이다.

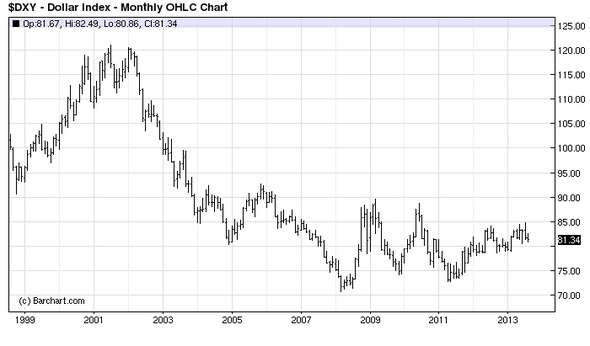

현재 미국의 경기회복세와 이에 따른 양적완화 축소 추진은 달러 강세의 동력이다. 하지만 달러가 언제까지 강세를 이어갈지는 불분명하다. 미국의 경상수지와 재정수지는 여전히 큰 폭의 적자를 기록하고 있다. 달러 인덱스의 장기 추세를 보면(위 그래프 참조) 금값과는 달리 2002년을 고비로 하향 곡선을 그리고 있음을 알 수 있다. 미국의 경기회복이 지연되거나 금융위기가 재발할 경우 금값은 언제든 점프할 준비가 돼있다.

미국발 금융위기땐 금값은 안전자산의 위력을 발휘한다. 하지만 유럽발 재정위기는 다르다. 2011년 하반기에 유럽 국가들의 신용등급이 잇달아 강등되자 안전자산인 미 국채로 자금이 다시 쏠렸다. 유로화 가치가 떨어지면서 미국 달러화가 상대적인 강세로 반전되자 달러 헤지 수단인 금은 약세로 돌아선 것이다. 2009년과 2012년에도 남유럽 부채위기가 닥칠 때마다 유로 대비 달러는 강세를 보였다. 1974년 이후 미국 달러 가치와 (달러 표시) 금값의 상관계수는 -0.58로 나타났다는 조사결과가 있다.

‘달러인덱스’를 보면 금값이 보인다

원화는 물론 유로화와 엔화 가치(환율)도 주로 달러와 비교해 수치로 나타낸다. 그렇다면 기축통화인 달러화 가치는 어떤 통화와 비교해 측정할까? 달러의 상대 파트너는 복수다. 주요 국가들의 통화가치를 교역 규모 등을 고려해 가중평균해서 산출한다. 이것을 ‘달러 인덱스’라고 한다. 비교로 삼는 통화와 그 가중치는 추정기관마다 다르다.1) 언론에 주로 인용되는 달러 인덱스는 블룸버그에서 산출한 것으로, 주요 6개국 통화(환율)를 가중평균해 작성한다. 블룸버그 달러 인덱스를 구성하는 6개국 통화 바스켓에는 유럽 유로(euro) 57.6%, 일본 엔(yen) 13.6%, 영국 파운드(pound) 11.9%, 캐나다 달러(dollar) 9.1%, 스웨덴 크로나(krona) 4.2%, 스위스 프랑(franc) 3.6%로 구성됐다. 1973년 3월을 기준지수(100)로 삼는다.

달러 인덱스가 상승하면 6개국 통화 바스켓과 비교해 달러가 강세이고, 반대로 달러 인덱스가 하락하면 달러가 약세라고 해석할 수 있다. 달러 인덱스는 6개 비교통화 가운데 비중이 절반을 넘는 유로화의 가치에 가장 큰 영향을 받는다. 예를 들어 달러 인덱스는 바스켓 비중이 10%를 넘는 엔화와 파운드화의 가치가 올라가면 하락 압력을 받지만, 동시에 유로화 가치가 그만큼 떨어진다면 전체적으로는 상승하게 된다. 결국 유럽 부채위기로 유로화 가치가 떨어지면 달러 인덱스가 상대적으로 강세를 보이고 이에 따라 금값은 약세를 띠게 되는 것이다. 올 들어서는 미국 경제가 유럽에 견줘 상대적으로 빠른 회복세를 보이면서 달러화가 강세를 띠었고 금 가격은 약세를 면치 못했다.

따라서 금이 안전자산이라는 것은 금융위기 등 세계경제의 시스템 위기가 일어났을 때 일시적인 피난처로 유효하다는 의미이지, 가격의 변동성이 낮은 안정적인 자산이라는 말은 결코 아니라는 점에 유의해야 할 것이다.

현재 미국의 경기회복세와 이에 따른 양적완화 축소 추진은 달러 강세의 동력이다. 하지만 달러가 언제까지 강세를 이어갈지는 불분명하다. 미국의 경상수지와 재정수지는 여전히 큰 폭의 적자를 기록하고 있다. 달러 인덱스의 장기 추세를 보면(위 그래프 참조) 금값과는 달리 2002년을 고비로 하향 곡선을 그리고 있음을 알 수 있다. 미국의 경기회복이 지연되거나 금융위기가 재발할 경우 금값은 언제든 점프할 준비가 돼있다.

1) 미 연준 달러 인덱스

미국 달러화의 평균적인 가치를 평가하기 위한 지표로 미 연준은 26개 교역국의 통화를 기준으로 달러 인덱스를 계산해 발표한다. 주요(major)지수는 블룸버그 달러인덱스에 호주 달러를 추가해 구성된다. 메이저 지수와 그 밖의 19개 나라의 통화 지수를 합산한 26개국(broad)지수를 발표한다.

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)