한광덕의 경제 신호등

일자리는 늘었지만 일하고 있는 사람은 되레 줄어

기업조사는 정규직 따지지 않아 가계조사와 달라

일자리는 늘었지만 일하고 있는 사람은 되레 줄어

기업조사는 정규직 따지지 않아 가계조사와 달라

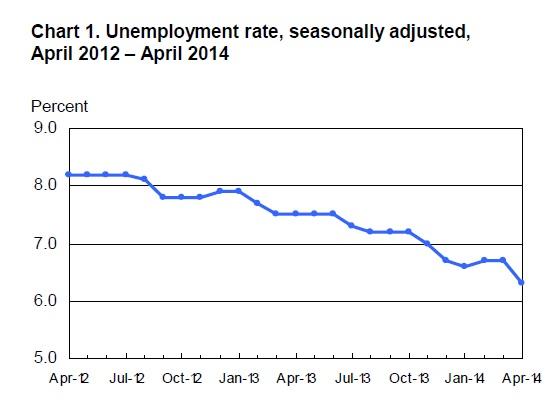

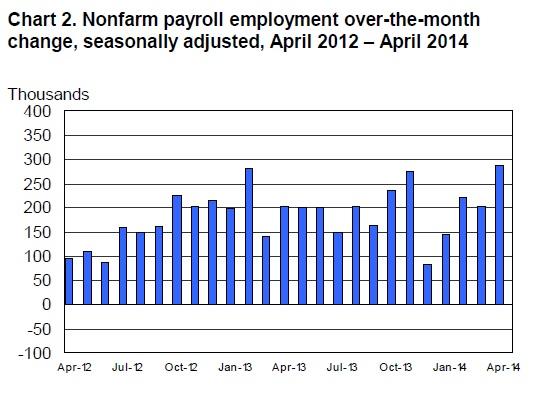

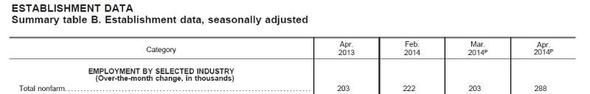

미 노동통계국(BLS, Bureau of Labor Statistics)이 지난 2일(현지 시각) 발표한 4월 고용보고서의 헤드라인은 가히 환상적이었다. 비농업분야 일자리 수(Nonfarm Employment)는 전달보다 28만8000개 증가하고 실업률은 전달(6.7%)보다 0.4%p 내린 6.3%로 나타났다.

비농업 분야 일자리 수 증가는 시장의 예상(21만5000개)을 훌쩍 뛰어넘어 2012년 1월 이후 2년3개월 만에 최대치를 기록했다. 실업률 역시 예상치(6.6%)를 크게 밑돌며 2008년 9월 이후 5년7개월만에 가장 낮은 수준을 나타냈다.

겉으로 보기엔 이러한 고용 상황 개선이 지속된다면 미국 경제는 좌불안석이었던 지난 몇 년간의 더딘 회복을 뒤로 하고 정상 궤도로 들어설 게 분명하다.

미국 실업률 추이(계절조정) 2012년 4월~2014년 4월

비농업분야 일자리 수 변화(계절조정) 2012년 4월~2014년 4월

비농업분야 일자리 수 변화(계절조정) 2012년 4월~2014년 4월

고용 서프라이즈에 냉담했던 미 증시

하지만 이날 개장 전 발표된 미국 고용지표 개선 소식으로 상승 출발했던 뉴욕 증시는 이내 하락 반전하며 장을 마쳤다. 일부 언론들은 우크라이나 사태의 악화 탓으로 돌렸지만 석연치 않다.

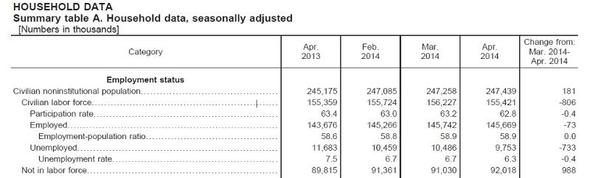

미국 고용보고서의 세부 항목을 들여다보면 그 실마리가 보인다. 일자리는 28만8000개나 늘었지만 일하고 있는 사람은 되레 7만3000명이 줄어들었다. 실업률은 크게 떨어졌지만 경제활동인구 80만6000명 감소라는 엄청난 대가를 수반했다. 이에 따라 경제활동참가율(경제활동인구/생산가능인구, labor force participation rate)은 전달의 63.2%에서 62.8%로 0.4%p나 낮아졌다. 헷갈리는 일자리 리포트가 아닐 수 없다.

고용보고서 가구조사와 기업조사의 충돌

미국의 4월 고용현황이 이렇게 상충된 결과가 나온 이유는 먼저 고용보고서가 2개의 서베이로 이뤄졌기 때문이다. 두 조사의 일부 항목 수치가 상충돼 마치 서로 다른 두 나라의 고용 보고서로 착각될 정도다.

미국 노동부(U.S. Department of Labor)는 매달 첫 번째 금요일에 전달의 고용 동향을 담은 고용보고서(The Employment Report)를 발표한다. 그런데 이 고용보고서는 상이한 두 출처에서 얻은 정보로 고용시장의 변화를 측정한다. 하나는 가구를 대상으로 한 조사이고 다른 하나는 기업을 대상으로 한 임금대장조사다.

가구 조사(household survey)는 6만 가구를 표본으로 선정해 취업과 상근직 여부, 실업자인 경우 실직 기간과 구직 노력 여부 등을 묻는다.

기업 조사(establishment survey)는 비농업부문 고용자의 3분의1에 달하는 16만개 기업(40만개 사업장)과 정부기관을 대상으로 한다. 각 사업장의 임금대장을 조사해 새로 만들어지거나 없어진 일자리 수를 계산한다. 전체 노동자의 80%를 차지하는 비농업분야 일자리 수 증감은 고용의 핵심 지표로 주목받는다.

이렇듯 두 조사의 대상이 달라 고용 상황에 대한 상반된 결과가 나올 수 있다. 두 조사의 가장 큰 차이점은 기업의 사업장 조사는 정규직 여부를 따지지 않는다는 사실이다. 갑이라는 사람이 생계를 위해 두 개의 비정규직 일을 시작했다면 기업 조사에서는 일자리가 2개 늘어난 것으로 간주한다. 반면 가계조사는 취업자를 기준으로 1명만 늘어난 것으로 집계한다. 따라서 기업 조사에서 새로운 일자리가 100개 만들어진 것으로 나타났더라도 100명이 고용된 것을 의미하지는 않는다. 한 사람이 여러 개의 비상근 계약직이나 파트타임으로 일할 수 있기 때문이다.

4월 기업 조사에서 일자리가 28만8000명이나 증가했지만 가구조사에서는 고용이 되레 7만3000명 감소한 것으로 나타난 배경 중의 하나로 볼 수 있다.

가구조사

고용 서프라이즈에 냉담했던 미 증시

하지만 이날 개장 전 발표된 미국 고용지표 개선 소식으로 상승 출발했던 뉴욕 증시는 이내 하락 반전하며 장을 마쳤다. 일부 언론들은 우크라이나 사태의 악화 탓으로 돌렸지만 석연치 않다.

미국 고용보고서의 세부 항목을 들여다보면 그 실마리가 보인다. 일자리는 28만8000개나 늘었지만 일하고 있는 사람은 되레 7만3000명이 줄어들었다. 실업률은 크게 떨어졌지만 경제활동인구 80만6000명 감소라는 엄청난 대가를 수반했다. 이에 따라 경제활동참가율(경제활동인구/생산가능인구, labor force participation rate)은 전달의 63.2%에서 62.8%로 0.4%p나 낮아졌다. 헷갈리는 일자리 리포트가 아닐 수 없다.

고용보고서 가구조사와 기업조사의 충돌

미국의 4월 고용현황이 이렇게 상충된 결과가 나온 이유는 먼저 고용보고서가 2개의 서베이로 이뤄졌기 때문이다. 두 조사의 일부 항목 수치가 상충돼 마치 서로 다른 두 나라의 고용 보고서로 착각될 정도다.

미국 노동부(U.S. Department of Labor)는 매달 첫 번째 금요일에 전달의 고용 동향을 담은 고용보고서(The Employment Report)를 발표한다. 그런데 이 고용보고서는 상이한 두 출처에서 얻은 정보로 고용시장의 변화를 측정한다. 하나는 가구를 대상으로 한 조사이고 다른 하나는 기업을 대상으로 한 임금대장조사다.

가구 조사(household survey)는 6만 가구를 표본으로 선정해 취업과 상근직 여부, 실업자인 경우 실직 기간과 구직 노력 여부 등을 묻는다.

기업 조사(establishment survey)는 비농업부문 고용자의 3분의1에 달하는 16만개 기업(40만개 사업장)과 정부기관을 대상으로 한다. 각 사업장의 임금대장을 조사해 새로 만들어지거나 없어진 일자리 수를 계산한다. 전체 노동자의 80%를 차지하는 비농업분야 일자리 수 증감은 고용의 핵심 지표로 주목받는다.

이렇듯 두 조사의 대상이 달라 고용 상황에 대한 상반된 결과가 나올 수 있다. 두 조사의 가장 큰 차이점은 기업의 사업장 조사는 정규직 여부를 따지지 않는다는 사실이다. 갑이라는 사람이 생계를 위해 두 개의 비정규직 일을 시작했다면 기업 조사에서는 일자리가 2개 늘어난 것으로 간주한다. 반면 가계조사는 취업자를 기준으로 1명만 늘어난 것으로 집계한다. 따라서 기업 조사에서 새로운 일자리가 100개 만들어진 것으로 나타났더라도 100명이 고용된 것을 의미하지는 않는다. 한 사람이 여러 개의 비상근 계약직이나 파트타임으로 일할 수 있기 때문이다.

4월 기업 조사에서 일자리가 28만8000명이나 증가했지만 가구조사에서는 고용이 되레 7만3000명 감소한 것으로 나타난 배경 중의 하나로 볼 수 있다.

가구조사

기업조사 비농업분야 일자리 수 증가

기업조사 비농업분야 일자리 수 증가

또 가구조사는 노동가능 연령에 해당하는 사람들에게 질문을 하는 반면 기업 조사에서는 연령과 무관하게 새로운 일자리에 관한 질문만을 한다. 기업 조사는 비농업분야만 대상으로 조사하지만 가계조사에는 농업과 자영업도 포함된다. 이런 조사방법상의 차이로 데이터의 방향이 다르게 나올 수 있다.

무엇보다 이번 고용에 관한 두 조사 결과의 방향을 엇갈리게 만든 요인은 가구 조사에서 경제활동인구가 무려 80만6000명이나 감소한 데 있다. 경제활동인구는 16세 이상의 생산가능인구 가운데 재화나 용역을 생산하기 위해 노동을 제공할 의사와 능력이 있는 사람을 말한다. 취업자와 일자리를 찾고 있는 실업자를 포함하며 학생, 주부, 군인, 환자 등은 비경제활동인구로 분류돼 제외된다.

4월 경제활동인구의 급감이 실업률을 하락으로 이끈 결정적 원인이 됐다. 실업률(Unemployment Rate)은 경제활동인구 가운데 실업자가 차지하는 비율을 말한다. 즉, 노동이 가능한 사람들 중에서 현재 직업을 구하지 못했거나 잃은 사람의 비율이다. 정부는 실업자들 중 노동을 제공할 의사가 있는, 즉 일자리를 열심히 찾고 있는 사람만을 경제활동인구에 포함시킨다. 지난 4주 동안 구직을 위한 노력을 했어야 실업자로 인정한다. 계속된 실패로 구직을 포기한 실업자들은 아예 경제활동인구에 들어가지 않기 때문에 실업률 계산에도 빠지게 된다. 가구조사에서 나타난 4월 실업자 73만3000명 감소는 구직 포기 등 경제활동인구의 급격한 노동시장 이탈에 크게 힘입은 것이다.

실업률 낮아졌는데 고용률은 제자리

가구조사에서 생산가능인구 대비 취업자의 비율을 나타내는 고용률(employment-population ratio)이 58.9%로 전달과 변동이 없었다는 점도 실업률 하락이 일자리 증가가 아닌 경제활동인구 감소에 따른 것임을 뒷받침한다.

구직 단념자와 마찬가지로 실업률 통계에 잡히지 않는 불완전고용(Underemployment) 형태로 일하는 사람을 감안하면 실제 실업률은 높아진다. 불완전고용은 정식 일자리를 구하지 못한 비상근 계약직, 풀타임 일자리를 원하는 파트타임(시간제) 노동자를 말한다. 즉, 강요된 비상근직으로 볼 수 있다. 정부가 발표하는 실업률과 체감 실업률에 차이가 나는 요인이다. 경제적 이유로 파트타임에 고용된 사람들의 숫자는 4월에 746만5000명으로 전달보다 5만4000명 늘었다.

미국 고용의 아킬레스건은 장기 실업자가 너무 많다는 점이다. 6개월 이상 장기 실업상태에 놓여있는 노동자는 전달 373만9000명에서 345만2000명으로 줄었지만 전체 실업자 중 차지하는 비율은 35%로 여전히 높은 편이다. 경기가 회복되려면 실업률 뿐만 아니라 평균 실업기간도 감소해야 한다.

경제활동참가율 36년만에 최저

4월 경제활동인구가 급감하면서 생산가능인구 가운데 경제활동인구의 비율을 나타내는 경제활동참가율(labor force participation rate)도 전달의 63.2%에서 62.8%로 0.4%p나 낮아졌다. 실업률 6.3%가 2008년 9월 이래 5년 7개월만에 가장 낮은 수치라는 게 좋은 소식이라면, 경제활동참가율 62.8%는 1978년 3월 이후 무려 36년만에 가장 낮은 수치란 건 나쁜 소식이다.

올들어 첫 석달 동안에는 구직을 포기했던 노동자들이 고용시장으로 돌아오고 있었다. 하지만 4월 경제활동인구 급감은 이러한 흐름에 찬물을 끼얹었다.

경제활동참가율의 하락은 구직 단념자 증가 외에도 인구 고령화, 젊은 층의 학업 연장 등이 원인으로 지목된다. 베이비 붐 세대의 은퇴가 본격화하고, 젊은 층에선 더 나은 취업 기회를 잡기 위해 학교로 돌아가거나 일자리를 못 구해 계속 학교에 머무는 사례가 늘고 있다.

경제활동참가율 하락의 근본적인 원인이 노동수요의 약화에 있다고 보는 의견도 나온다. 이들은 조기은퇴의 증가가 고용시장 여건 악화를 반영하는 것으로 해석한다. 만약 앞으로 경제활동인구가 늘어난다면 실업률이 지금처럼 빠른 속도로 감소하기는 어려울 것이다.

기업조사 카테고리

또 가구조사는 노동가능 연령에 해당하는 사람들에게 질문을 하는 반면 기업 조사에서는 연령과 무관하게 새로운 일자리에 관한 질문만을 한다. 기업 조사는 비농업분야만 대상으로 조사하지만 가계조사에는 농업과 자영업도 포함된다. 이런 조사방법상의 차이로 데이터의 방향이 다르게 나올 수 있다.

무엇보다 이번 고용에 관한 두 조사 결과의 방향을 엇갈리게 만든 요인은 가구 조사에서 경제활동인구가 무려 80만6000명이나 감소한 데 있다. 경제활동인구는 16세 이상의 생산가능인구 가운데 재화나 용역을 생산하기 위해 노동을 제공할 의사와 능력이 있는 사람을 말한다. 취업자와 일자리를 찾고 있는 실업자를 포함하며 학생, 주부, 군인, 환자 등은 비경제활동인구로 분류돼 제외된다.

4월 경제활동인구의 급감이 실업률을 하락으로 이끈 결정적 원인이 됐다. 실업률(Unemployment Rate)은 경제활동인구 가운데 실업자가 차지하는 비율을 말한다. 즉, 노동이 가능한 사람들 중에서 현재 직업을 구하지 못했거나 잃은 사람의 비율이다. 정부는 실업자들 중 노동을 제공할 의사가 있는, 즉 일자리를 열심히 찾고 있는 사람만을 경제활동인구에 포함시킨다. 지난 4주 동안 구직을 위한 노력을 했어야 실업자로 인정한다. 계속된 실패로 구직을 포기한 실업자들은 아예 경제활동인구에 들어가지 않기 때문에 실업률 계산에도 빠지게 된다. 가구조사에서 나타난 4월 실업자 73만3000명 감소는 구직 포기 등 경제활동인구의 급격한 노동시장 이탈에 크게 힘입은 것이다.

실업률 낮아졌는데 고용률은 제자리

가구조사에서 생산가능인구 대비 취업자의 비율을 나타내는 고용률(employment-population ratio)이 58.9%로 전달과 변동이 없었다는 점도 실업률 하락이 일자리 증가가 아닌 경제활동인구 감소에 따른 것임을 뒷받침한다.

구직 단념자와 마찬가지로 실업률 통계에 잡히지 않는 불완전고용(Underemployment) 형태로 일하는 사람을 감안하면 실제 실업률은 높아진다. 불완전고용은 정식 일자리를 구하지 못한 비상근 계약직, 풀타임 일자리를 원하는 파트타임(시간제) 노동자를 말한다. 즉, 강요된 비상근직으로 볼 수 있다. 정부가 발표하는 실업률과 체감 실업률에 차이가 나는 요인이다. 경제적 이유로 파트타임에 고용된 사람들의 숫자는 4월에 746만5000명으로 전달보다 5만4000명 늘었다.

미국 고용의 아킬레스건은 장기 실업자가 너무 많다는 점이다. 6개월 이상 장기 실업상태에 놓여있는 노동자는 전달 373만9000명에서 345만2000명으로 줄었지만 전체 실업자 중 차지하는 비율은 35%로 여전히 높은 편이다. 경기가 회복되려면 실업률 뿐만 아니라 평균 실업기간도 감소해야 한다.

경제활동참가율 36년만에 최저

4월 경제활동인구가 급감하면서 생산가능인구 가운데 경제활동인구의 비율을 나타내는 경제활동참가율(labor force participation rate)도 전달의 63.2%에서 62.8%로 0.4%p나 낮아졌다. 실업률 6.3%가 2008년 9월 이래 5년 7개월만에 가장 낮은 수치라는 게 좋은 소식이라면, 경제활동참가율 62.8%는 1978년 3월 이후 무려 36년만에 가장 낮은 수치란 건 나쁜 소식이다.

올들어 첫 석달 동안에는 구직을 포기했던 노동자들이 고용시장으로 돌아오고 있었다. 하지만 4월 경제활동인구 급감은 이러한 흐름에 찬물을 끼얹었다.

경제활동참가율의 하락은 구직 단념자 증가 외에도 인구 고령화, 젊은 층의 학업 연장 등이 원인으로 지목된다. 베이비 붐 세대의 은퇴가 본격화하고, 젊은 층에선 더 나은 취업 기회를 잡기 위해 학교로 돌아가거나 일자리를 못 구해 계속 학교에 머무는 사례가 늘고 있다.

경제활동참가율 하락의 근본적인 원인이 노동수요의 약화에 있다고 보는 의견도 나온다. 이들은 조기은퇴의 증가가 고용시장 여건 악화를 반영하는 것으로 해석한다. 만약 앞으로 경제활동인구가 늘어난다면 실업률이 지금처럼 빠른 속도로 감소하기는 어려울 것이다.

기업조사 카테고리

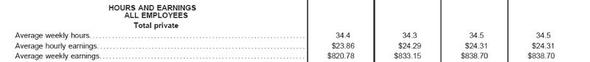

이번 보고서의 취약점은 또 있다. 일자리 수 증가에도 불구하고 노동시간과 임금은 늘지 않았다는 점이다. 노동시간이 늘어야 신규 고용과 생산이 증가하며 경제가 활기를 띠게 된다. 4월 고용보고서에 나타난 주당 평균 노동시간은 34.5시간으로 전달과 변함이 없었다. 일반적으로 제조업 분야의 주당 평균노동시간이 40시간 이하로 내려가면 경기가 침체된 것으로 판단한다.

노동시장을 떠나는 사람을 붙잡아 경제활동을 하도록 달래려면 임금 인상이 필요하다. 4월 시간당 평균 임금은 24.31달러로 역시 전달과 같았다. 임금 인상을 동반하지 않는 실업률 감소는 경제 성장에 별 보탬이 되지 않는다.

한광덕 기자 kdhan@hani.co.kr

* 미국 고용지표 볼 수 있는 곳

미국 노동부 노동통계국

http://www.bls.gov (Databases & Tools→Top Picks→해당항목 체크→하단Retrieve data 클릭)

http://www.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm

* 불완전고용지표 볼 수 있는 곳

미국 노동부 노동통계국 http://www.bls.gov/news.release/empsit.t08.htm

이번 보고서의 취약점은 또 있다. 일자리 수 증가에도 불구하고 노동시간과 임금은 늘지 않았다는 점이다. 노동시간이 늘어야 신규 고용과 생산이 증가하며 경제가 활기를 띠게 된다. 4월 고용보고서에 나타난 주당 평균 노동시간은 34.5시간으로 전달과 변함이 없었다. 일반적으로 제조업 분야의 주당 평균노동시간이 40시간 이하로 내려가면 경기가 침체된 것으로 판단한다.

노동시장을 떠나는 사람을 붙잡아 경제활동을 하도록 달래려면 임금 인상이 필요하다. 4월 시간당 평균 임금은 24.31달러로 역시 전달과 같았다. 임금 인상을 동반하지 않는 실업률 감소는 경제 성장에 별 보탬이 되지 않는다.

한광덕 기자 kdhan@hani.co.kr

* 미국 고용지표 볼 수 있는 곳

미국 노동부 노동통계국

http://www.bls.gov (Databases & Tools→Top Picks→해당항목 체크→하단Retrieve data 클릭)

http://www.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm

* 불완전고용지표 볼 수 있는 곳

미국 노동부 노동통계국 http://www.bls.gov/news.release/empsit.t08.htm

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)